对话形态的范式革命:从原子化到树状网络的进化

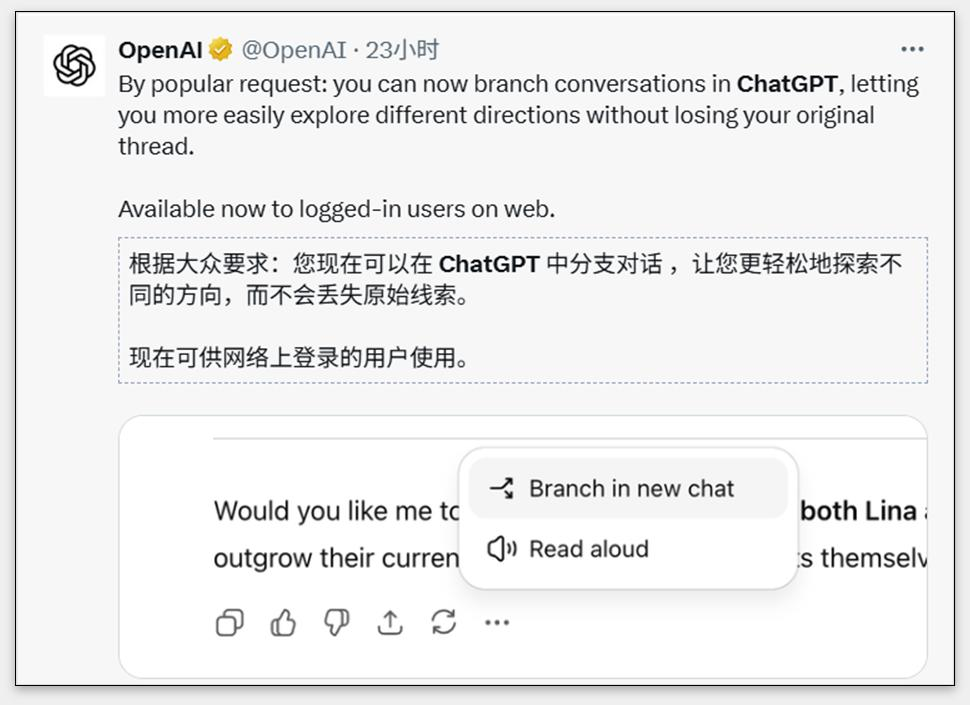

OpenAI最新推出的分支对话功能,在ChatGPT界面右下角那个不起眼的”⋯更多操作”按钮中悄然生长,却如同数字世界的基因突变般颠覆了延续多年的交互逻辑。用户鼠标悬停在任意回复节点时,不再需要新建空白对话框来延续思路,而是能够像培育盆栽般精准截取某个思维分支进行定向培育。这种设计革命性地解构了传统单线程对话的刚性约束——过去那些因担心上下文溢出而被迫中断的深度探讨,如今可以在保持主干对话完整性的同时,自由衍生出无数条探索路径。

这种交互升级与记忆功能的协同效应尤为显著。记忆系统如同隐形的神经突触,在跨会话周期内自动缝合碎片化的思维片段;分支机制则像精密的分流阀,允许用户在单一会话中并行处理多元议题。两者的结合构建起类似神经元网络的立体认知架构:主对话承载核心脉络,分支路径延伸专业领域,记忆网络贯穿时空维度,共同编织出具有生命力的智能交互生态。

相较于国内主流AI产品的”即用即弃”模式(如豆包类工具在对话终止后彻底丧失上下文感知能力),ChatGPT创造的”思维树”模型展现出惊人的连续性优势。当用户在凌晨追问Qwen3-Max模型的性能细节遭遇瓶颈后,通过分支对话开辟独立探索路径,既能保持原始文案创作任务的连贯推进,又能在平行时空深入挖掘技术参数细节,最终实现双轨思维的无缝融合。这种灵活切换的体验,恰似在实体笔记本中同时维护多个关联章节却互不干扰。

认知支架的重构:从信息容器到思维伙伴的蜕变

传统知识管理工具(如Notion或Obsidian)虽具备强大的结构化能力,但其使用门槛与维护成本始终制约着普适化应用。记忆+分支组合则开创了”无感化沉淀”的新范式:用户在自然对话过程中产生的灵感火花、辩论轨迹、决策依据,均被系统智能封装成可追溯的知识单元。这些承载着完整语境的对话片段,不仅包含表层问题的答案,更蕴含着问题重构、逻辑推演、假设验证等深层次认知过程,其价值密度远超静态文本的知识图谱。

在实际应用场景中,这种动态知识管理体系展现出独特的竞争优势。当研究者需要追踪某个技术方案的迭代历程时,无需在庞杂的文档库中检索关键词,只需唤醒相关分支对话即可重现完整的思考链条;产品经理构思功能模块时,可以通过激活历史分支快速比对不同设计方案的优劣得失;教育工作者更能借助这种透明化的思维轨迹,向学生展示批判性思考的形成过程。相较于需要人工刻意维护的知识库,这种伴随式沉淀机制显著降低了认知资产的存储成本。

更深层的变革发生在人机协作模式层面。传统AI助手如同精密执行的数字劳工,局限于格式转换、文本润色等机械性任务;而搭载记忆与分支能力的智能体,则进化为具备多线程处理能力的认知合伙人。就像拥有专属智囊团的决策者,用户可以同时派遣不同分支处理市场调研、竞品分析、方案起草等复合型工作,各子任务既保持独立运行又共享核心语境,最终在主对话界面实现跨维度的创意整合。这种分布式智能架构,正在模糊人类智慧与机器算力之间的传统边界。

操作系统级的生态重构:对话即入口的未来图景

当前业界对上下文窗口的盲目竞赛(如追逐32K/128K乃至无限上下文的参数竞赛)本质上是对计算资源的低效消耗。记忆分支体系提供的”书架式管理”方案揭示了更优解法:通过语义锚点建立知识索引,而非粗暴堆砌原始数据。就像图书馆采用杜威分类法而非将全部藏书堆砌在阅览室,智能系统只需掌握信息存储位置与关联关系,即可在用户需求触发时精准调取目标内容。这种架构既保证了响应效率,又大幅降低了系统负载。

对话操作系统的崛起预示着人机交互范式的根本转变。在这个新兴生态中,聊天窗口不再是简单的信息交换通道,而是集成任务编排、资源调度、多模态生成的超级接口。用户通过自然语言指令即可驱动复杂工作流:起草商业计划书时自动调用数据分析模块,设计产品原型时同步生成UI框架,甚至能跨平台协调邮件撰写、合同审查、进度汇报等多项任务。这种高度协同的智能环境,实质上是将数字生产力工具链压缩进对话界面的轻量化革命。

国内AI产业的发展困境恰恰凸显了这种战略转型的紧迫性。多数企业仍困囿于硬件堆料(如提升GPU集群规模)、参数竞赛(如盲目扩大模型尺寸)、价格战(如补贴抢夺市场份额)等表层竞争维度,却忽视了对基础交互逻辑的深度革新。当国际巨头已在对话操作系统层面构筑起生态壁垒时,本土产品若不能在记忆管理、分支控制、语境保持等核心机制上实现突破,终将在新一轮智能革命中沦为价值洼地的追随者。

站在技术演进的临界点回望,记忆与分支的融合绝非简单功能迭代,而是人工智能从工具理性向认知共生的质变飞跃。这种变革不仅重新定义了人机协作的可能性边界,更在深层次上撼动着数字时代的生产关系根基。当每个用户都能拥有个性化成长的智能伙伴,当每次对话都能积累可传承的认知财富,我们迎来的不仅是技术工具的升级,更是人类扩展自身智慧边疆的全新纪元。在这场静默发生却影响深远的变革中,中国AI产业需要的不仅是技术追赶的速度,更是敢于重构底层逻辑的创新勇气。