2025年的盛夏,电影市场迎来了一场令人瞩目的”票房狂欢”。8月2日24时,网络平台数据显示,当日全国电影票房突破3.7亿元,不仅刷新了今年暑期档单日票房纪录,更以强劲的增长势头为行业注入了一剂”强心针”。截至8月3日上午,2025年暑期档(6月至8月)总票房(含预售)已突破67亿元,较去年同期增长超15%,延续了近年来暑期档”黄金档期”的强劲势能。

单日3.7亿:观众用票房投票的”市场信心”

单日票房破3.7亿的背后,是观众观影热情的集中释放,更是中国电影市场韧性与活力的直观体现。近年来,随着影院基础设施的完善、优质内容的持续供给,以及年轻群体观影习惯的固化,暑期档已从单纯的”档期营销”升级为全年最重要的”文化消费节点”。今年暑期档的特殊意义在于,它不仅承载着观众对”合家欢””娱乐性”的需求,更因抗战胜利80周年的时间节点,叠加了”历史记忆”与”情感共鸣”的双重价值。

市场分析师指出,今年暑期档票房的爆发并非偶然:”一方面,头部影片如《南京照相馆》以高质量内容形成’虹吸效应’,带动大盘热度;另一方面,类型多元的中小成本影片填补了市场空白,覆盖了从亲子家庭到年轻白领的全年龄层,形成了’头部拉动+长尾效应’的良性循环。”

《南京照相馆》领跑:历史题材的”破圈”启示

作为暑期档的”票房担当”,抗战题材影片《南京照相馆》自7月25日公映以来,累计票房已超13亿元,暂列2025年票房榜第四位。这部由新生代导演李墨执导的作品,以南京沦陷期间一家普通照相馆的视角切入,通过”定格瞬间”的叙事手法,串联起战火中普通人的生死离别、坚守与希望。

与传统抗战片不同,《南京照相馆》没有刻意渲染宏大战争场面,而是聚焦于”照片”这一微观载体——照相馆老板为难民拍摄”最后的证件照”、士兵在镜头前整理军装留下遗言、母亲为夭折的孩子按下快门……这些真实而细腻的细节,让历史不再是教科书上的冰冷数字,而成为有温度、有呼吸的记忆。影评人王雨桐在观影后评价:”影片用’照相’这一行为,隐喻了中国人’记录历史、铭记苦难’的精神传承。当银幕上泛黄的老照片一张张亮起时,观众的眼泪既是为角色而流,更是为自己血脉中的历史基因而流。”

市场数据显示,《南京照相馆》的观众构成中,35岁以上群体占比达45%,较同类影片高出20个百分点,显示出历史题材作品对”银发观众”的吸引力正在提升。这也印证了:只要内容扎实、情感真挚,主旋律作品完全能够突破年龄、圈层限制,实现”破圈传播”。

8月片单:”类型+主题”双轮驱动的文化盛宴

如果说暑期档上半场的关键词是”票房热”,那么下半场(8月)则呈现出”类型多元、主题深刻”的特点。超60部中外影片的密集定档,让观众的选择空间大幅扩展,而其中最受关注的,当属几部兼具艺术价值与社会意义的”现象级作品”。

动画电影《浪浪山小妖怪》:传统美学的”年轻化表达”

作为现象级短片《中国奇谭·小妖怪的夏天》的”正传”,由上海美术电影制片厂打造的《浪浪山小妖怪》自定档以来便备受期待。影片延续了原短片的”妖怪职场”设定,以”打工人”小猪妖的视角,讲述其在妖怪大王手下打工时,从”麻木执行任务”到”觉醒自我价值”的成长故事。

值得关注的是,影片不仅在叙事上融入了现代职场的幽默与共鸣,更在视觉风格上回归”中国动画学派”的美学传统——水墨晕染的山川、工笔勾勒的建筑、剪纸风格的道具,每一帧都凝聚着主创团队对传统文化的致敬。导演陈默在接受采访时透露:”我们特意邀请了《大闹天宫》《山水情》的老艺术家担任顾问,力求让经典美学在当代观众中’活起来’。”目前,该片点映场次场场爆满,许多观众表示:”看到熟悉的’中国风’,仿佛回到了小时候蹲在电视机前看《大闹天宫》的夏天。”

历史纪实片《东极岛》:用影像唤醒”被遗忘的英雄”

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,一批以抗战为主题的作品集中涌现,其中《东极岛》尤为引人注目。影片取材于二战期间”里斯本丸沉没事件”的真实历史——1942年,日军武装运输船”里斯本丸”号载着1800余名英军战俘从香港驶往日本,途经浙江舟山东极岛海域时被美军鱼雷击中。危难之际,数百名中国渔民冒着炮火,划着小舢板冲向沉船,用木船、竹筏甚至门板,从日军枪口下救起了384名战俘。

为了还原这场”海上大救援”,《东极岛》摄制组历时两年,走访了舟山渔村、英国国家档案馆、幸存者后代,收集了大量珍贵影像与口述资料。影片采用”虚实结合”的拍摄手法:真实海难场景通过数字特效还原,巨轮倾斜时的震颤、海水倒灌的轰鸣、战俘在甲板上攀爬求生的绝望,几乎能让观众”身临其境”;而渔民救援的戏份则全部由当地渔民本色出演,他们粗糙的手掌、黝黑的皮肤、方言的呐喊,传递出最质朴的”人性光辉”。

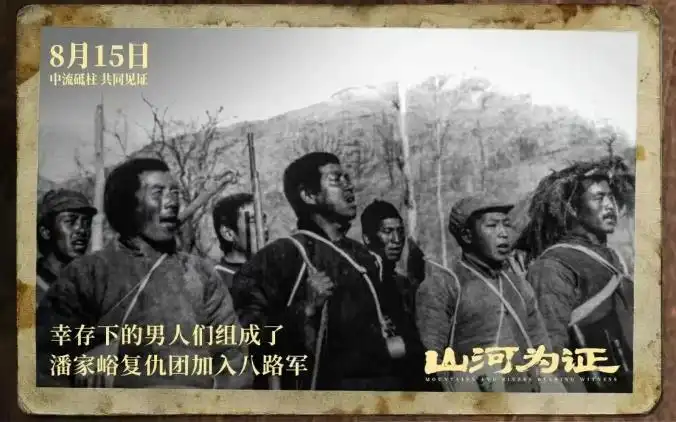

纪录电影《山河为证》:用影像档案”重写”抗战史

如果说《东极岛》是以具体事件还原历史细节,那么首部全景式展现14年抗战历程的纪录电影《山河为证》则是一部”用档案说话”的”影像史书”。影片主创团队历时三年,足迹遍布全国28个省份,从中国电影资料馆、各地档案馆调取了超10万分钟的历史影像,涵盖战地记者拍摄的前线画面、普通百姓的生活记录、国际友人的影像日记等。

与传统的”编年体”纪录片不同,《山河为证》以”人物”为线索,串联起东北抗联的密营岁月、淞沪会战的巷战硝烟、敌后根据地的生产自救……片中既有杨靖宇将军牺牲前与战士共食棉花的悲壮,也有云南妇女用背篓运送弹药的故事;既有八路军战士用树枝在地上练习战术的专注,也有海外华侨捐出全部家产支援抗战的热忱。影片导演周明表示:”我们希望通过这些真实的影像,让观众看到,抗战不是’英雄的战争’,而是’全民族的觉醒’。”目前,该片已在多个城市举办点映,许多观众在留言中写道:”原来我们的先辈是这样走过来的,这比任何教科书都更有力量。”

暑期档的”热”,是市场的”火”,更是文化的”根”

从单日3.7亿的票房奇迹,到《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》等作品的口碑与票房双收,2025年暑期档的”热”,不仅是市场复苏的信号,更是中国文化消费升级的缩影。当观众不再满足于”感官刺激”,转而追求”情感共鸣”与”精神价值”;当创作者不再局限于”类型套路”,而是深耕”文化内核”与”创新表达”,中国电影的未来,必将迎来更广阔的天地。

正如一位影迷在社交平台上的留言:”这个夏天,我在电影院哭过、笑过,也震撼过。这些电影不仅陪我度过了一个愉快的假期,更让我记住了一些应该记住的人和事——这,或许就是电影的意义吧。”而这,或许也是中国电影最动人的底色:在娱乐中传递价值,在商业中坚守文化,让每一部作品都成为连接过去与现在、个体与集体的”情感桥梁”。