2025年8月1日凌晨,一则来自Manus官网的更新推送,让沉寂许久的AI圈泛起涟漪——这个曾因”AI Agent能否替代人类工作”话题引发热议的产品,终于在消失5个月后带着新功能”Wide Research(广度研究)”杀了回来。更耐人寻味的是,这场”复出”精准瞄准了当前AI Agent赛道的最大痛点:当所有玩家都在卷”深度”时,谁来打破同质化的天花板?

从”消失”到”突围”:Manus的生存之战

距离Manus首席科学家季逸超上一次为产品录制视频,已过去整整5个月。这期间,AI圈的热闹从未停歇:OpenAI带着ChatGPT Agent强势入场,谷歌Gemini迭代出更拟人的交互版本,国内大模型厂商也纷纷亮出”智能体”新功能。而曾经以”重新定义AI工作方式”姿态亮相的Manus,却像按下了暂停键,连官方社交账号的更新频率都从”周更”骤降至”月更”。

外界一度猜测,这个曾被资本热捧的AI独角兽是否遭遇了技术瓶颈,或是资金链紧张。直到8月1日的更新公告,才揭开了谜底——原来这5个月里,Manus团队几乎all in进了Wide Research的研发。从季逸超在发布视频中提到的”耗时超两个月”不难看出,这个被定义为”公司现阶段最重磅功能”的新模块,承载着远超常规迭代的期待。

“广度”VS”深度”:一场AI Agent的路线之争

Wide Research的登场,被业内视为对OpenAI”Deep Research(深度研究)”的精准反击。这种”针锋相对”并非偶然——就在7月初,OpenAI刚将”深度研究”作为ChatGPT Agent的核心卖点推向市场,宣称其能通过”长链推理+信息整合”解决复杂问题。而Manus的Wide Research,则选择了一条截然不同的技术路径。

两者的差异在具体场景中尤为明显。当用户要求”列出全球前100的MBA项目并对比学费、就业率、国际生比例”时,ChatGPT Agent会礼貌地表示”数据量过大,建议缩小范围”,最多只能输出前10名的简要信息;但Manus的Wide Research却能像启动”并行处理器”般,同时调用多个数据接口,在短时间内完成100所院校的交叉比对,最终生成一份包含2000+数据的对比表格。

这种能力差异的背后,是两种技术路线的底层逻辑分野。据行业资深技术专家分析,Deep Research采用的是”串行推理”模式——如同人类专家般,先聚焦问题核心,再逐步深入挖掘信息,通过层层逻辑推导得出结论。这种模式在处理需要深度因果分析的任务(如法律案件论证、商业战略制定)时优势显著,但受限于单线程处理能力,难以应对大规模、多维度的信息抓取需求。

而Wide Research的核心是”并行计算”。简单来说,它将用户的复杂任务拆解成数十甚至上百个子任务,通过调用云端算力同时处理,最终将结果汇总整合。这种模式就像同时派出100个”信息侦察兵”,各自负责不同维度的信息采集,再由主系统进行数据融合。正如季逸超在视频中所言:”我们要把用户调度云计算的能力扩展100倍。”这种”横向扩展”的思路,让Manus在处理”多目标对比””批量内容生成”等任务时,展现出了碾压式的效率优势——在演示中,它甚至能同时生成50张风格迥异的海报,每张都保留了品牌核心视觉元素。

算力与体验的平衡术:免费用户的”甜蜜负担”

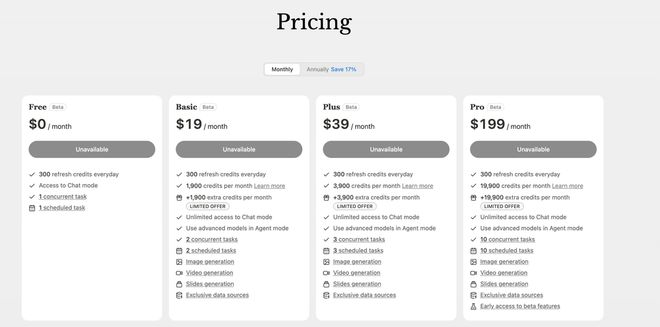

但”广度”的代价是高昂的算力消耗。对于普通用户而言,最直观的感受是积分(credit)的快速消耗。据虎嗅了解,目前Wide Research尚未对免费用户开放,Pro用户的每日积分额度虽未明确公布,但内部测试显示,一个普通的”广度研究”任务(如对比20款手机参数)大约需要消耗1000积分,相当于普通用户问100个简单问题(每个问题消耗10积分)的总量。

这一设计引发了用户群体的分化讨论:支持者认为,”算力付费”是维持高质量服务的必要手段,毕竟并行计算的云成本远高于单线程处理;反对者则担忧,这种”按积分付费”的模式可能加剧用户分层,导致普通用户体验受限。不过,Manus团队显然对此早有考量——据接近产品的人士透露,未来Basic和Plus用户将逐步获得Wide Research的使用权限,但会通过”任务优先级限制”(如每日仅能使用3次)来控制成本。

当Agent赛道陷入”内卷”:创新为何如此珍贵?

Wide Research的意义,远不止于技术层面的突破。近半年来,全球AI独角兽都在密集推出各自的Agent产品,但令人尴尬的是,这些产品的功能高度同质化:从日程管理到邮件撰写,从数据整理到会议纪要,几乎所有厂商都在重复同一套”智能助手”的叙事。这种”千机一面”的背后,是整个行业的集体困境——当AGI(通用人工智能)的突破速度远低于预期时,玩家们只能在不改变底层逻辑的前提下,通过”功能微创新”争夺用户注意力。

而Manus的两次”破圈”(3月的初次亮相与8月的Wide Research发布),恰恰击中了这种”内卷”的要害。在Agent领域,”深度研究”早已成为标配,但”广度研究”却是一片未被充分开发的空白。正如季逸超所说:”我们不是要造一个更聪明的助手,而是要造一个能同时处理100件事的’超级管家’。”这种对用户需求的精准洞察,让Manus在拥挤的赛道中撕开了一道独特的裂缝。

AI Agent的未来,需要更多”不按套路出牌”的玩家

从当前的技术进展看,无论是Wide Research还是Deep Research,都还远未达到”完美”的程度。行业人士坦言,两种模式在信息可靠性、结果可交付性上仍有明显短板——广度研究可能因信息过载导致关键数据遗漏,深度研究则可能因过度追求逻辑严谨而牺牲效率。但不可否认的是,Manus的出现,为AI Agent的发展提供了新的可能性。

在这个AGI瓶颈期的特殊阶段,技术创新比以往任何时候都更需要”跳出盒子思考”。当所有玩家都在卷”更深”时,敢做”更广”的Manus或许能告诉我们:AI的终极目标不是替代人类,而是成为人类能力的延伸——无论是深度思考的”大脑”,还是广度处理的”双手”,只要能真正解决用户痛点,便是有价值的方向。

毕竟,在AI这场马拉松里,最先到达终点的,从来不是跑得最”标准”的那个人。