最近几天,餐饮界最大的瓜,莫过于罗永浩与西贝的 “预制菜” 之争。

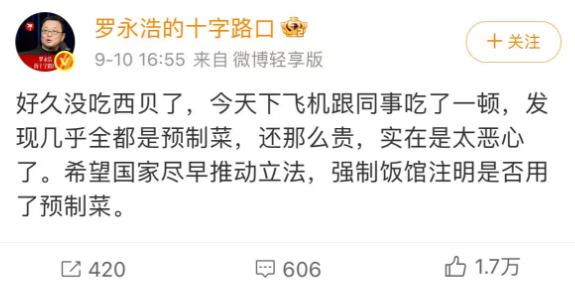

9 月 10 日,罗永浩在微博吐槽西贝 “几乎全是预制菜,还那么贵”,“能把现做的菜做得全是重新加热的味道,这肯定是高科技了”。他呼吁国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜。

随后,西贝创始人贾国龙迅速回应,称西贝没有预制菜,“将起诉罗永浩”。

一场关于 “预制菜” 的骂战就此拉开帷幕。在过去的几天里,双方你来我往,隔空互怼,贡献了无数热搜。

随着舆论不断发酵,这一事件已远远超出了个人纷争的范畴,演变成一场全民参与的公共讨论。大众的目光,也从最初的 “西贝到底有没有预制菜”,逐渐转向了 “预制菜究竟该如何界定”“餐饮企业应不应该明示预制菜” 等深层次问题。

在这一场激烈的舆论交锋中,西贝无疑被推上了风口浪尖,成为众矢之的。截至目前,这一事件仍在持续发酵,尚未平息。

在这场风波中,西贝看似占据了 “合规” 的制高点,却在舆论场上一败涂地。究其原因,西贝忽视了一个关键问题:消费者真正在意的,并非预制菜本身,而是自身的知情权与选择权。在信息不对称的情况下,消费者感觉自己的权益受到了侵犯,自然会对西贝产生不满和抵触情绪。

事实上,这不是西贝第一次陷入舆论危机。在此之前,西贝就曾因高定价、“715 工作制” 等问题,引发公众热议和批评。

从最初的 “西北民间菜” 到如今的 “西贝莜面村”,西贝的品牌定位经历了多次调整。与之相伴的,是不断上涨的价格。近年来,西贝的人均消费已突破百元,部分菜品价格甚至远超同类型餐厅。

与此同时,西贝的菜品质量和口味却未能得到消费者的一致认可。不少消费者反映,西贝的菜品越来越 “标准化”,失去了原本的特色和风味。

面对消费者的质疑,西贝的回应往往差强人意,不仅未能有效化解危机,反而进一步激化了矛盾,损害了品牌形象。

在西贝与罗永浩的这场争论中,表面上看,双方争论的焦点是 “预制菜”。但实际上,背后反映的是西贝在品牌经营、客户关系管理等方面存在的深层次问题。

西贝真正的敌人,从来不是罗永浩,而是自身日益下滑的口碑,以及消费者对其品牌信任的逐渐缺失。

如果西贝不能正视这些问题,及时调整经营策略,提升菜品质量和服务水平,积极回应消费者关切,即便没有罗永浩,也会有张永浩、李永浩站出来,对其提出质疑和批评。

对于西贝而言,当下最重要的,不是与罗永浩继续纠缠,而是深刻反思自身问题,重新赢回消费者的信任。否则,等待它的,将是更加严峻的市场挑战。

这一场风波,对整个餐饮行业来说,也是一个警示。在消费需求日益多元化、消费者主权意识不断增强的今天,餐饮企业唯有以消费者为中心,诚信经营,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。