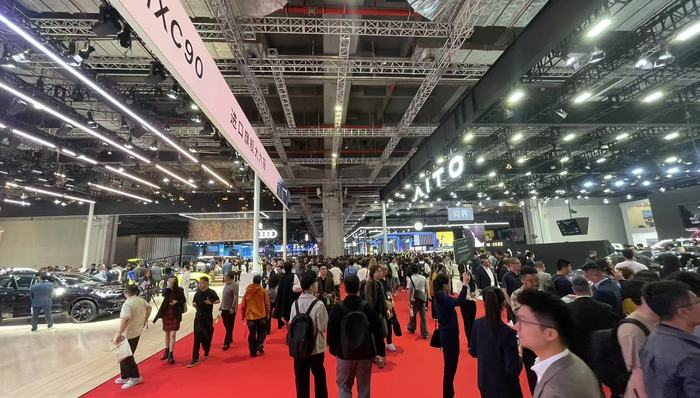

当全球汽车巨头齐聚2025上海车展时,人们发现这个曾经挥金如土的舞台正在上演一场静悄悄的”成本革命”。那些曾经不惜砸下重金只为博得镁光灯一瞬的品牌,如今正用计算器丈量每一平方米展台的投入产出比。这不是吝啬,而是汽车行业在电动化转型与市场饱和双重压力下的生存智慧——在不确定的时代,每一分钱都要花得明明白白。

展台策略的分化成为本届车展最直观的经济学图谱。小鹏汽车在保持展位面积不变的情况下,巧妙地将人形机器人和飞行汽车纳入展示矩阵,这些科技产品带来的跨文化吸引力远超预期——日本媒体为抢首秀席位提前守候,挪威经销商对飞行汽车内部结构充满好奇。这种”科技+汽车”的混搭策略,本质上是用有限预算撬动最大传播效能的精明计算。同样深谙此道的深蓝汽车,通过机器人互动体验区成功制造了人流黑洞,证明在注意力经济时代,创新展示形式比单纯增加展台面积更能吸引有效观众。

品牌阵营的重新洗牌折射出市场残酷的筛选机制。沃尔沃选择以近乎翻倍的展台面积配合稀疏的展车布局,用空间感营造豪华形象;而英菲尼迪重返车展却仅邀请300家媒体自由观展,暴露出品牌复苏期的谨慎心态。更值得关注的是造车新势力的两极分化——小鹏、蔚来等头部玩家持续加码,而高合、哪吒等品牌悄然消失。这种”强者恒强,弱者离场”的马太效应,正是行业降本增效大背景下的必然结果。

传播策略的精细化体现在每个细节中。Smart品牌回归奔驰展台的决定,是基于品牌定位与受众匹配度的理性回归;别克在媒体日主推概念车、观众日切换主力车型的排期策略,则完美平衡了曝光需求与销售转化。这些案例无不说明,在车展这个特殊战场,传统”大水漫灌”式的宣传模式正在被精准滴灌所取代。蔚来合并展台的决策更具启示性——当萤火虫与主品牌共享销售渠道时,分离式参展反而会造成资源浪费,这种基于商业逻辑的整合思维正是成熟车企的标志。

国际化的转向成为应对国内红海市场的新出路。减少国内媒体邀请、增加海外曝光的策略调整,反映出车企对全球市场梯队分布的清醒认知。当中国市场竞争白热化时,尚未充分开发的海外市场自然成为价值洼地。这种战略重心转移不仅体现在媒体邀请名单上,更反映在展品选择——更适合国际口味的车型和技术往往获得更多展示机会。

在这场没有硝烟的成本控制竞赛中,2025上海车展呈现出前所未有的务实氛围。汽车公司不再单纯比拼谁的展台更华丽,而是暗自较量谁能用更少的投入获得更大的市场回报。这种转变背后,是整个行业从规模扩张向质量效益转型的深刻变革。当电动化革命挤压利润空间、智能化竞赛抬高研发门槛时,精打细算已从权宜之计升级为生存必需。

车展经济学的新法则正在重塑行业竞争格局。那些能在成本控制与品牌建设间找到平衡点的车企,将在这个不确定的时代获得更多发展筹码。而那些仍在沿用旧思维的玩家,恐怕会像缺席本届车展的韩系品牌一样,逐渐淡出历史舞台。在这个意义上,2025上海车展不仅是一次产品展示会,更是一面映照汽车产业未来生存方式的明镜——唯有适应新的游戏规则,才能在电动智能新时代赢得入场券。