河北易县的清晨透亮澄澈,修复一新的恋乡·太行水镇景区中,清冽山风掠过拓宽加固的步道,工作人员正为摆渡车闭环游览路线做最后检查。不远处,古松林间游客漫步的身影再次点缀其间——这静谧景象背后,是一次与时间赛跑的重建壮举。

十五天前,狂暴的降雨席卷易县全境,水毁如巨兽般撕咬旅游命脉:8个主要景区112处设施不同程度损毁,狼牙山的栈道悬于危崖,清西陵古建围墙在洪流中剥落,太行水镇河道淹没步道……旅游产业陷入“全面瘫痪”的阴影中。

前所未有的修复速度就此启动。 当地政府迅速组建战时调度体系:连夜调动10台挖掘机、12台铲车组成的“机械军团”,调配150名建设者组成突击队,分赴各受灾点位。三班倒的施工人潮在高温下昼夜不息,机械轰鸣中不仅道路重现通畅,安全细节更实现迭代升级。太行水镇的警示标识比灾前增加三倍,易水湖栈道加固的钢筋数量远超标准——建设者们用双手争分夺秒地重构起安全防线。

在这场与自然的竞速中,专业力量与文化坚守的融合尤为耀眼。 5支由59名文旅系统骨干组成的服务队奔赴各景区,他们既用检测仪器与测绘设备评估现代设施安全,更依靠多年积累的文物修复经验守护历史痕迹。在清西陵保护区,专家们采用“可逆修复”手法处理被浸泡的古松林根基;狼牙山五壮士陈列馆内,受损展柜在复原同时强化恒温控制系统。现代科技与文物智慧交织,维系着易县自然与历史遗存的双重生命线。

“我们修复的不只是道路,更是游客重回风景的信心。”狼牙山景区副主任杨硕点出灾后更深层挑战。为化解“安全焦虑”,易县首创“景区疗愈机制”:联合文旅部门、市场监管组成动态巡查组每日“体检”;宾馆饭店全面排查并张贴卫生安全认证;导游团队强化安全指引话术培训。当游客在古松林间深吸清冽松香,在易水湖栈道眺望碧波时,安全感已悄然融入体验——这成为比钢筋水泥更重要的“心理基建”。

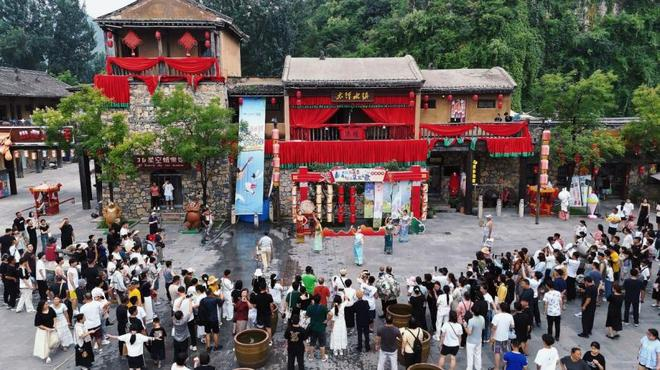

短短两周内,清西陵、狼牙山、易水湖等11处景区全面迎客。令人动容的是,这场重生中处处闪耀人文温度:地方村民自发组成志愿运输队协助建材转运;农家乐经营者不计损失为施工人员免费供餐;当地商户联合承诺灾后首月所有收入5%用于景区维护基金。每一块重铺的青石板背后,都是对家园重生的集体祈愿。

回望易县的重建之路,重建速度背后是三重修复力量的叠加:以机械力量重建物理空间,用专业智慧延续文化根脉,凭制度创新疗愈安全焦虑。当狼牙山的旗帜再次在风中猎猎作响,太行水镇的烟火气息重燃,这场高效救援印证一个朴素真理——任何创伤都将为生机让路。每一个游客在山林深处的朗朗笑声,都是向未来递交的最好答卷。