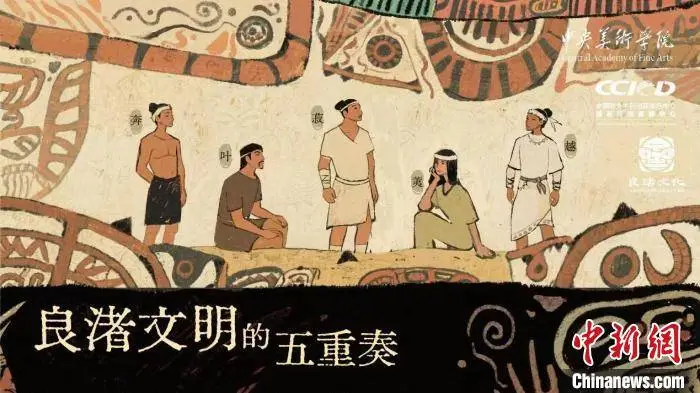

2025年7月7日,杭州良渚古城遗址申遗成功六周年之际,一部名为《良渚文明的五重奏》的国风系列动画短视频正式面向全球发布。这部由中国对外书刊出版发行中心与杭州良渚遗址管理区管理委员会联合出品、中央美术学院承制的作品,以五集独立又关联的动画短片,将良渚文化的精髓转化为兼具艺术性与国际传播力的文化产品。它不仅是一次对中华五千年文明的创造性诠释,更探索了传统文化现代表达的新路径。

一、五重叙事:艺术形式与文明符号的深度对话

《良渚文明的五重奏》以“陶、玉、石、农、火”五大主题构建叙事框架,每一集聚焦良渚文化的一个核心要素,并匹配独特的中国传统艺术风格:

- **《陶》**以水彩渲染良渚先民制陶的日常,釉色流动间展现原始工艺的温度;

- **《玉》**采用彩铅细腻刻画玉琮纹饰,符号化的线条暗喻礼制社会的秩序;

- **《石》**通过版画粗犷的刀刻感,还原石器时代的劳作场景;

- **《农》**运用水墨晕染稻田与水利系统,呈现农耕文明的诗意;

- **《火》**则以剪纸动画的平面化表达,象征文明之火的传承。

这种“一集一风格”的设计,既避免了视觉疲劳,又通过艺术语言的多样性强化了良渚文化的多元性。中央美术学院团队在前期调研中发现,良渚文物中的神人兽面纹、黑陶器形、水利工程遗迹等元素具有强烈的视觉张力,但传统纪录片难以传递其精神内核。动画的介入恰好弥补了这一空白——它允许创作者以夸张、隐喻的手法重构历史场景,例如用火焰的意象串联起祭祀、冶金与生存的关联,让观众直观感知火对良渚文明的决定性作用。

二、技术赋能:AI与传统手绘的融合创新

区别于多数历史题材动画对数字渲染的依赖,《五重奏》在制作中大胆采用“AI辅助+纯手绘”的混合模式。前期角色与场景设计阶段,团队利用AI生成数百种良渚人服饰、建筑的可能性方案,再由美术师筛选并手绘定稿。例如,《玉》一集中的祭司服饰纹样,便是通过AI分析出土玉器上的几何图案后,结合商周青铜器纹饰规律演化而来。

这种技术的介入并非为了追求效率,而是为了更精准地还原历史真实。良渚文化距今约5300-4300年,可供参考的实物资料有限,AI的数据整合能力帮助团队避免了主观臆断。而在最终呈现上,团队坚持使用水彩、版画等传统媒介手工绘制每一帧画面。“我们希望观众触摸到颜料的质感,感受到笔触的温度。”导演李墨白在采访中强调。这种“数字赋能,手工回归”的创作哲学,恰与良渚文明“器以载道”的理念相呼应。

三、全球传播:从考古报告到文化IP的跨越

《五重奏》的诞生源于一个核心命题:如何让世界听懂良渚的故事?据统计,良渚古城遗址的海外游客中,仅有不到15%能通过现有解说系统理解其文化价值。动画的可视化与跨媒介特性成为破题关键。

系列短视频在叙事上摒弃了学术化的平铺直叙,转而构建了一个虚构的良渚村落“渚水村”,通过村民“阿陶”“玉郎”等人物的日常生活展开剧情。例如,《农》一集以一场抗洪救灾展现良渚水利系统的智慧,村民们用竹筏运送石块加固堤坝的场景,灵感来源于考古发现的塘山遗址水坝工程。这种“故事化封装”策略降低了认知门槛,而每集约3分钟的时长设计也适配了社交媒体传播规律。

更值得关注的是,该系列同步推出了多语言版本,并在国际主流平台如YouTube、TikTok开设专题频道。法国汉学家杜瑞乐评价称:“它用当代青年熟悉的语言重构了东方文明叙事,比传统展览更具渗透力。”目前,动画已在海外社交媒体获得超百万次播放,相关话题#LiangzhuAnimation#登上多国趋势榜。

四、文明对话:从遗产保护到创意活化

《五重奏》的成功不仅在于艺术表现或技术应用,更在于它重新定义了文化遗产的现代价值。良渚古城遗址管理局局长张俊表示:“我们不再满足于将文物锁在玻璃柜里,而是希望通过动画让它们‘活’起来、‘走’出去。”这一思路与联合国教科文组织倡导的“非物质文化遗产活化”理念不谋而合。

事实上,该系列已衍生出线下展览、文创产品等多形态项目。在杭州良渚博物院,观众可以通过AR设备扫描展柜中的玉璧,触发动画中对应的制玉工序演示;而限量发售的“五重奏”主题盲盒,则将动画角色转化为可收藏的实体手办。这种“线上+线下”“文化+商业”的生态闭环,为其他地区的遗产保护提供了参考范本。

当五千年文明遇见当代动画

《良渚文明的五重奏》的全球发布,标志着中国文化遗产传播进入了一个新阶段。它证明传统文化完全可以通过创新表达赢得年轻受众与国际市场,而动画这一媒介正是连接过去与未来的理想桥梁。正如总制片人陈雨茜所言:“我们不是在复刻历史,而是在用今天的想象力激活沉睡的记忆。”随着更多类似项目的涌现,中华文明的璀璨星光必将照亮更广阔的世界舞台。