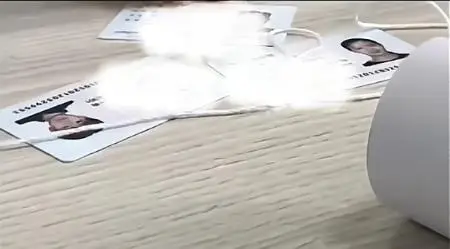

在北京初夏的晨光中,一位戴着标志性白框眼镜的男子缓步走出北京市公安局海淀分局。他左手高举崭新的身份证,镜头前露出温和的笑容——这是62岁的央视前主持人水均益在2025年6月30日发布的一段短视频。这个看似简单的举动,却如同一颗投入舆论深潭的石子,激荡起关于公众人物隐私与责任的层层涟漪。

一、身份迷雾中的坚守

这场始于2024年的移民风波,随着一段旅游视频的传播再度发酵。当网友发现水均益与家人在异国街头漫步时,”央视名嘴抛弃祖国”的指责便如潮水般涌来。面对质疑,这位曾穿梭于海湾战争、波黑战场的战地记者选择用最朴素的方式回应:在公安局门口举起身份证,在微博晒出中国护照,甚至特意配上”月是故乡明”的文字。

这种近乎执拗的澄清方式,折射出特殊年代成长起来的知识分子特有的家国情怀。水均益的父亲水天明教授曾经历特殊时期的动荡,这种家庭记忆让”根在中国”的信念深植其心。即便在信息透明的互联网时代,他依然坚持用最具仪式感的方式守护身份认同——就像当年在炮火中坚守新闻阵地那般坚定。

二、婚姻漩涡中的担当

当舆论风暴转向对其婚姻问题的评判时,水均益的选择同样耐人寻味。2007年与首任妻子王君离婚时,女儿水亦诗年仅14岁。这场持续16年的婚姻解体,在信息不对称的传播中逐渐演变成”抛弃病妻”的道德审判。但鲜为人知的是,离婚后前妻仍在酒店工作,而水均益默默承担起照顾残疾大哥的重担。

在兰州老家的院子里,智力残疾的大哥水恒进至今仍保持着规律的生活作息。这个因特殊年代精神创伤导致智力障碍的兄长,每月的生活开销、医疗支出都由弟弟一人承担。从2001年父亲手术到2004年病逝,水均益往返京兰两地的航班记录,见证着一个儿子对家庭的承诺。这种超越普通伦理考量的付出,在当下社会显得尤为珍贵。

三、父爱如山的守望

在大兴区的宽敞住宅里,水均益与再婚妻子杨迪共同抚养的双胞胎日渐长大。而远在另一处居所的水亦诗,正经历着属于自己的人生困境。这位32岁的传媒大学毕业生,至今仍困在父母离异的阴影里。当同龄人在社交媒体晒出婚纱照时,她选择辞职创业,在直播镜头前寻找新的生活可能。

水均益曾在采访中透露,女儿小时候最害怕的就是父母争吵。那些年他奔波于战地与前线的岁月,或许错过了女儿性格形成的关键期。如今面对女儿的婚恋焦虑,这位见惯国际风云的资深记者显得有些束手无策。他尝试以父亲的身份进行开导,却常常陷入年轻一代的情感逻辑困境。

在这个信息碎片化的时代,水均益的故事像一面多棱镜,折射出公众人物在私人领域面临的复杂挑战。从战地记者到家庭守护者,从舆论漩涡中的澄清者到父女关系的修补者,他的人生轨迹印证着:真正的勇气不仅存在于新闻现场,更体现在对家庭责任的坚守和对时代变迁的从容应对。当身份证上的国徽在阳光下闪耀时,我们或许应该给予这些在时代浪潮中浮沉的个体更多理解的宽容。