当跳水名将陈芋汐在全国冠军赛上奋力拼搏时,她面对的不仅是来自对手的挑战,更有一场来自虚拟世界的”无差别轰炸”。那些毫无根据的诽谤、侮辱性的言论,如同网络空间的”集束炸弹”,不分青红皂白地倾泻在运动员身上。这种异化的”饭圈”文化,正在将体育精神的核心价值——团结、尊重、公平竞争——腐蚀得千疮百孔。

一、”无差别轰炸”:体育精神的致命毒药

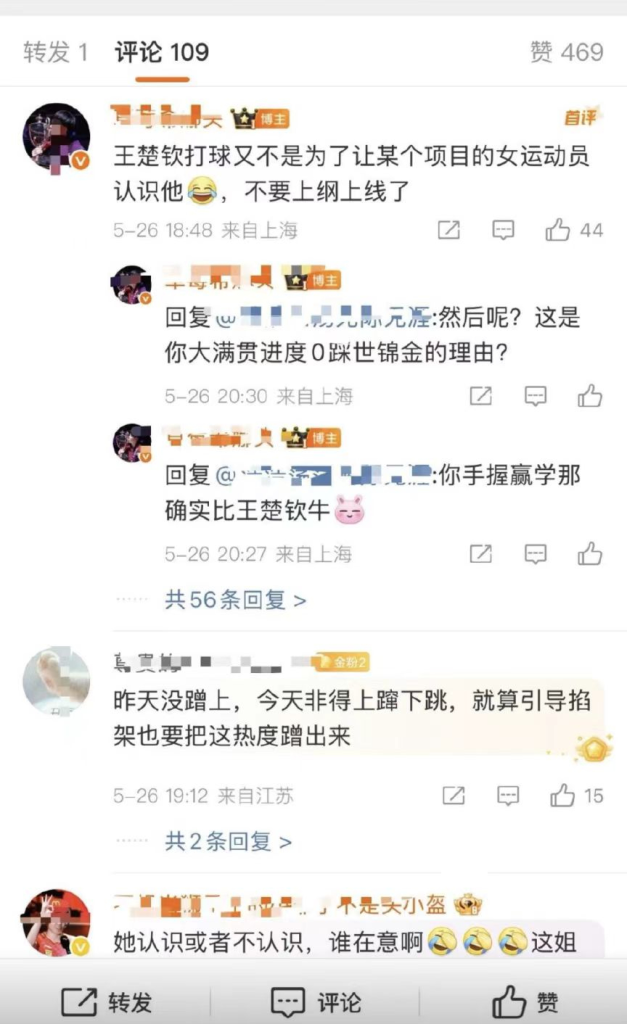

陈芋汐的遭遇并非个例。从孙杨到全红婵,从郑钦文到覃海洋,几乎每一位取得成绩的中国运动员都未能幸免于网络暴力的侵袭。更令人忧虑的是,这种暴力已经演变为一种”无差别攻击”——即便运动员之间本无竞争关系(如全红婵因伤退赛),极端粉丝仍会制造对立;即便只是一个小小的口误(如郑钦文记错运动员名字),也能引发粉丝间的”网络战争”。

这种”无差别轰炸”的本质,是将体育竞技异化为一种排他性的信仰战争。在真正的体育精神中,对手是成就彼此的伙伴,竞争是为了推动共同进步。正如奥林匹克格言所倡导的”更团结”,体育本应是一座连接人心的桥梁。然而在极端”饭圈”的逻辑下,体育变成了零和博弈的战场,任何不符合其狭隘认知的行为都会遭到攻击。这种异化不仅伤害了运动员,更毒化了整个社会的体育文化生态。

二、”饭圈病毒”的三大特征:狂热、排他、暴力

当前侵蚀体育界的”饭圈病毒”呈现出三个鲜明特征:

首先是狂热的个人崇拜。部分粉丝将运动员神化,容不得任何瑕疵或失误。当运动员表现不佳时,不是理性分析原因,而是情绪化地攻击;当运动员取得成绩时,则将其奉为”完美偶像”,不容他人置喙。这种非黑即白的思维模式,与体育精神中倡导的客观理性背道而驰。

其次是极端的排他性。”饭圈”文化最危险之处在于其天然的排他逻辑——凡是支持我偶像的才是”自己人”,否则就是”敌人”。这种思维导致体育迷之间不必要的对立,甚至出现不同项目运动员粉丝间的互相攻击。体育本应是超越地域、项目、年龄的团结力量,却被”饭圈”切割成一个个孤岛。

最后是赤裸裸的暴力倾向。从侮辱性言论到人身攻击,从谣言传播到恶意P图,网络暴力已经突破了道德底线,甚至触犯法律。更可怕的是,这种暴力往往打着”支持偶像”的旗号,使得施暴者心安理得地实施伤害行为而不自知。

三、治理之道:技术手段与价值重建并重

面对愈演愈烈的网络暴力,需要多管齐下、标本兼治:

在技术层面,各大平台必须切实履行主体责任。建立更精准的内容审核机制,对人身攻击、谣言传播等行为实施”零容忍”;完善举报反馈渠道,让受害者能够及时寻求帮助;运用人工智能技术识别和拦截恶意内容。正如文中提到的,平台清理不良言论和封禁账号是必要之举,但还需持续优化算法,避免”一刀切”误伤正常讨论。

在法律层面,必须提高网络暴力的违法成本。近年来,从公安机关刑拘造谣者到最高人民法院发布典型案例,法治手段正在发挥作用。未来还需进一步明确网络言论的边界,细化相关司法解释,让施暴者付出应有的法律代价。

更为根本的是价值重建。体育明星、行业协会、媒体和公众都应共同倡导健康的体育文化:运动员本人可以适当与粉丝互动,但必须保持专业距离,避免助长过度崇拜;体育组织要加强运动员心理辅导,同时开展网络素养教育;媒体应更多聚焦专业表现而非八卦话题;学校和家庭则要从小培养孩子理性追星、尊重他人的品质。

四、体育精神的回归:超越胜负的崇高追求

体育之所以能够超越国界、种族和语言,成为人类共同的语言,正是因为它承载着超越胜负的精神价值。当我们在赛场上为运动员欢呼时,我们赞叹的是人类挑战极限的勇气,欣赏的是公平竞争的魅力,感动的是永不言弃的坚持。这些才是体育最珍贵的遗产。

陈芋汐们在泳池中的一次次完美入水,在跳台上的一跃而起,展现的是人类突破自我的精神图景。我们欣赏体育,不应该只关注奖牌的颜色,更应该珍视那些在训练场上挥洒汗水的日日夜夜,那些面对失败时重新站起的勇气,那些相互鼓励共同进步的体育情谊。

清除网络暴力的”轰炸”,不仅是为了保护运动员的个人权益,更是为了守护体育精神的纯洁性。让我们共同努力,让体育回归其本质——一个展现人性光辉、促进人类团结的崇高领域,而不是极端”饭圈”肆虐的战场。唯有如此,我们才能真正理解并传承奥林匹克精神那永恒的价值:更快、更高、更强——更团结。