在明代书法史上,董其昌是一颗难以被遮蔽的巨星。他与文徵明并称“吴门双璧”,更以“南北宗论”革新画坛,其书法“淡而不薄,疏而有致”的“董体”风靡数百年,至今仍是帖学入门者的临习范本。然而,当我们翻开这位大师生命的最后篇章——绝笔《紫茄卷》,会发现这位“平淡天真”的书画大家,在人生的终点竟以一场酣畅淋漓的变法,为自己的艺术生涯画上了一个极具冲击力的惊叹号。

绝笔非“绝响”:一场迟来的艺术觉醒

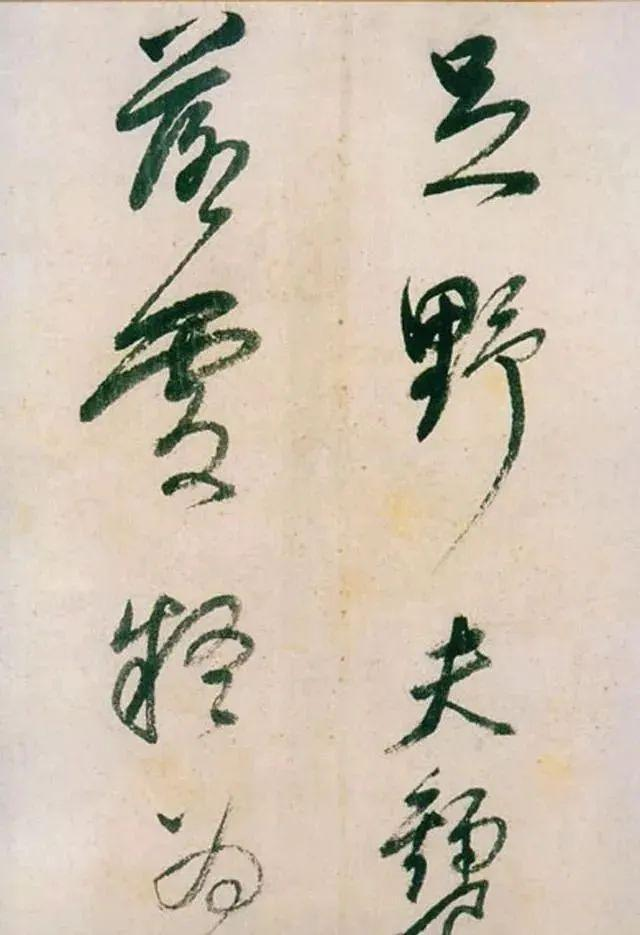

《紫茄卷》的特别,首先在于它打破了人们对“董体”的固有认知。世人熟知董其昌的书法,多是其中年以后趋于成熟的“淡墨枯笔”风格:用笔轻盈如羽,结体疏朗似月,墨色清润若秋水,即便写行草书,亦带着几分文人雅士“闲窗弄笔”的从容。但《紫茄卷》却如同一曲骤起的狂歌——通篇笔势飞动,线条饱满如铸,结体开张似海,连墨色都因运笔的迅疾而在纸面上晕染出深浅层次,与“淡、疏、静”的“董体”标签判若两人。

为何董其昌在生命的最后阶段选择如此“颠覆”?或许正如古人所言:“人书俱老,返璞归真。”此时的董其昌已八十二岁高龄,历经仕途起伏、艺术淬炼,对书法的理解早已超越了“形似”的阶段。他不再满足于用“淡墨”营造的文人雅趣,而是试图以更直接、更炽烈的笔墨,宣泄对书法本质的深刻体悟。《紫茄卷》不是“绝响”,而是一场迟来的艺术觉醒——当生命行至终点,他终于挣脱了所有外在的束缚,让笔墨回归最本真的状态。

笔锋里的生命律动:从“圆笔”到“方笔”的破界

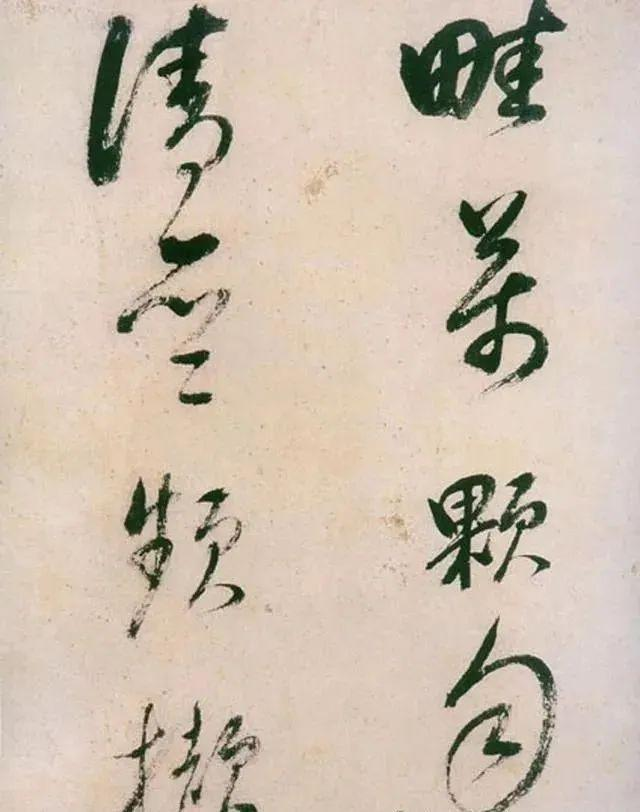

若说“风格之变”是《紫茄卷》的外在特征,那么“笔法之变”则是其内核的震撼。我们知道,董其昌的“董体”以圆笔为主:起笔藏锋含蓄,收笔回腕圆融,转折处如“折钗股”,线条始终保持着流畅的弧形,仿佛江南烟雨中蜿蜒的溪流。但在《紫茄卷》中,这种“圆笔美学”被彻底打破,取而代之的是凌厉的方笔、果决的切锋。

以卷中“雨”“冰”二字为例:“雨”字的上横起笔处,没有常见的圆转藏锋,而是以刀削般的切笔入纸,角度近乎45度,笔锋在纸上轻轻一“磕”,便顺势向右行笔,转折处的竖笔同样以方切处理,棱角分明却无生硬之感,反而因力度均匀而透出一股“斩钉截铁”的刚健;“冰”字的竖钩更具突破性,起笔时先向左下轻顿,随即以垂直的切面向下,至钩处突然发力,笔锋如刀锋般挑出,整个笔画既有青铜器铭文的古拙,又有行草书的流畅,将方笔的“险”与“势”发挥到了极致。

这种方笔的大规模运用,并非董其昌的刻意标新立异,而是其对“笔法本质”的重新诠释。在他看来,书法的“骨力”不仅来自线条的弧度,更来自笔锋与纸面的“对抗”——方笔的“切”与“顿”,恰能将书写时的“提按”动作直观地留在纸上,让每一笔都带有书写者的体温与心跳。正如卷中“送”字的末笔捺画:常规“董体”中的捺脚多向上轻提,姿态柔婉,但此处的捺画却以近乎垂直的角度向下延伸,至末端突然重按后向右上挑出,角度之陡、力度之猛,仿佛一位老者在暮年发出的一声呐喊,将对生命的眷恋与对艺术的执着,全部倾注于笔端。

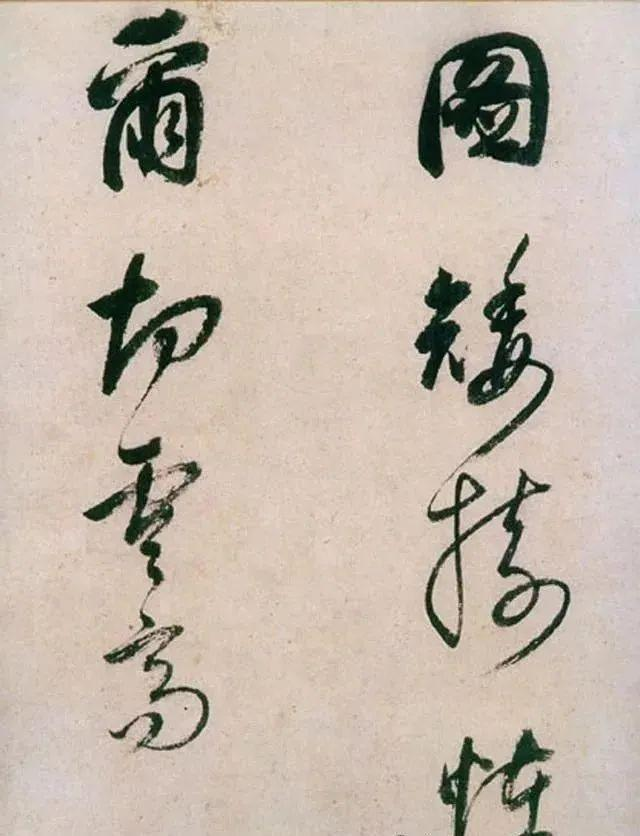

结构的“破”与“立”:在规矩中寻找自由

除了笔法,《紫茄卷》的结构更是一场“戴着镣铐跳舞”的精彩表演。董其昌的书法向以“松活”著称,其结体常如“云卷云舒”,看似随意,实则暗合“计白当黑”的古典法则。但在《紫茄卷》中,他却主动打破这种“松”,以“紧”与“放”的强烈对比,创造出更具张力的视觉空间。

试看卷中“同”字:外框的“冂”本应宽松以容内部笔画,但此处的“冂”却写得窄而挺,左右两竖微微向内倾斜,形成一种“环抱”的态势;内部的“口”字却不甘示弱,上宽下窄,重心偏移,与外框形成“内紧外松”的矛盾关系。这种“违而不犯”的结构处理,看似违背了常规的平衡法则,却因笔势的连贯(外框的竖笔与内部“口”的横折形成自然的笔意衔接)而产生了奇妙的和谐感。再看“身”字:作为独体字,常规写法多强调纵向的延伸,但此处的“身”字却横向展开,上半部分“丿”与“一”的起笔极低,几乎贴近纸边,中间的“田”部却写得宽博饱满,最后一竖钩则向上方奋力挑出,形成“低—高—扬”的节奏,仿佛一个舒展身体的舞者,既有对空间的占据,又有对重心的精准把控。

最妙的是卷中对“界格”的处理。《紫茄卷》原是写在带界格的纸上(或为小字手卷的稿本),但董其昌并未被界格束缚:部分字如“被”“非”等,或左右伸展突破竖线,或上下延伸越过横线,看似“出格”,实则通过相邻字的呼应(如“被”字右侧“皮”部的收笔与下一字“衣”的起笔形成笔势连接),让整幅作品在“乱”中保持了内在的秩序。这种“破界”的勇气,恰恰体现了董其昌对书法“自由”的理解——真正的自由,从不是无视规则,而是在深刻理解规则后,用创造力赋予规则新的生命。

手稿的温度:文人最本真的心灵独白

除了艺术上的突破,《紫茄卷》更珍贵的,是它作为“手稿”的真实性。在科技尚未发达的明代,文人书写多为即兴而为,笔锋的迟涩、墨色的浓淡、甚至偶尔的笔误,都被毫无保留地保留在纸上。而《紫茄卷》正是这样一件“无修饰”的心灵独白:我们可以看到,写“同”字时,董其昌因笔锋稍涩而略微停顿,却在随后的行笔中通过加大力度弥补了这一瑕疵;写“非”字时,原本计划的两竖平行,却因笔势的自然流动而微微向外撇出,形成了更富动态的美感;甚至在卷末的空白处,还能看到他用小字补注的“墨淡,明日重写”字样——这些“不完美”,恰恰让作品有了“呼吸感”,仿佛能触摸到一位八旬老人在案前挥毫时的呼吸、心跳与思绪。

暮年的变法,永恒的启示

《紫茄卷》的意义,远不止于“董其昌最后一幅作品”的身份标签。它更像一面镜子,照见了艺术创作的本质:真正的伟大,从不是对经典的复制,而是在传承中不断突破自我。董其昌用《紫茄卷》告诉我们:年龄从不是艺术创新的枷锁,生命的终点,恰恰可能是艺术觉醒的起点。

当我们站在今天回望这幅《紫茄卷》,那些凌厉的方笔、开张的结构、鲜活的手稿痕迹,依然在无声地诉说着一个真理:艺术的魅力,永远在于“求变”与“守真”的平衡。或许,这正是董其昌留给我们最宝贵的遗产——无论何时,都不要忘记,笔墨的背后,是一颗永远年轻、永远热忱的心。