2025年盛夏的辽沈大地,蝉鸣裹着热浪漫过青砖灰瓦。在沈阳某文化场馆内,一场名为”毛主席语录书法艺术展”的特展正吸引着络绎不绝的观者。玻璃展柜中,一幅墨迹未干的《为人民服务》手书静静舒展,虽仅寥寥数字,却似有清风穿堂而过,让人未及近前便已感受到扑面而来的精神力量——这便是书法艺术的魅力,更是伟人笔墨的独特磁场。

一、笔墨有魂:从整体气象看精神境界的跃升

站在作品前驻足端详,最先触动观者的是一种”大化流行”的生命律动。不同于寻常书家对”工整”的刻意追求,毛主席的笔墨始终保持着”行到水穷处,坐看云起时”的自在。你看那”人”字的一捺,如长河奔涌时突然回旋的浪花;”民”字的单钩,似苍松盘曲处探向云端的枝桠。每个字都像被赋予了独立的生命,在纸面上或跳跃、或沉吟、或舒展,却又因内在的气脉贯通而形成和谐的整体。这种”乱石铺街”式的布局,恰似他在《矛盾论》中所说的”运动是绝对的”——书法的节奏里,藏着对宇宙运行规律的深刻体悟。

更令人惊叹的是字里行间的情感流动。书写”为人民服务”时,起笔处略顿的笔锋像是深吸一口气,随后的行笔逐渐加快,至”服”字的最后一竖,笔势如离弦之箭,却又在收笔时轻轻回护,仿佛将万千思绪沉淀为坚定的承诺。这种”举重若轻”的表达,绝非单纯的技巧呈现,而是将对人民的深情厚谊化作笔墨的自然流淌。正如美术评论家陈传席所言:”真正的书法高手,笔下必有生气,有生气则字活,字活则精神自现。”

二、笔法藏锋:刚柔并济中的力量美学

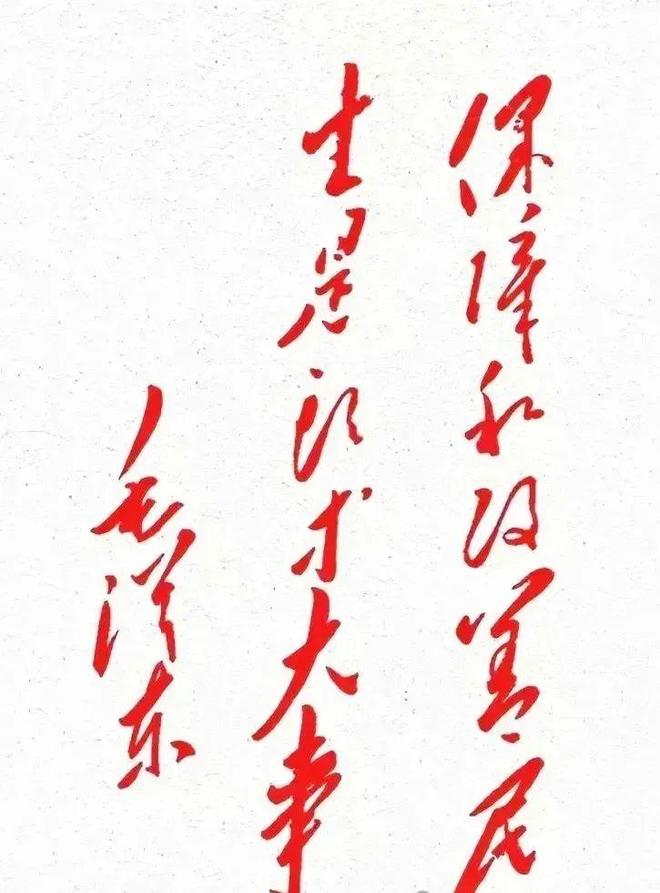

细观笔法,最动人处在于”刚”与”柔”的完美交融。以”保障”二字为例,”保”字的左部”亻”起笔方峻,如刀削斧劈般利落,却在转折处暗藏圆势,似钢铁中融入了韧性;右部”呆”的上横以侧锋起笔,行笔时渐按渐提,至收笔处轻提回锋,如飞鸟掠过水面,留下若有若无的涟漪。而”障”字的左部”阝”以圆笔起首,笔画逐渐加粗,至竖弯钩处突然发力,笔锋外拓如大鹏展翅,右部的”章”则以行书笔意贯穿,上下笔画牵丝映带,既有楷书的端庄,又有行书的灵动。这种”方笔立骨,圆笔传情”的处理,让人想起他在《实践论》中阐述的”感性认识与理性认识相统一”——刚是筋骨,柔是血肉,二者缺一不可。

再看”改善”二字的细腻处理。”改”字的右部”攵”以侧锋起笔,前三笔短促有力,如急雨打荷,至末笔的长撇突然舒展,似柳枝拂水;”善”字的上半部分”羊”字头三点,第一点如高峰坠石,第二点似蜻蜓点水,第三点则像游鱼摆尾,三笔形态各异却气脉相连。最妙的是下半部分的”口”字,左竖略短右竖略长,上横收笔时轻轻上挑,与上方”羊”字头的最后一横形成呼应,看似随意,实则暗藏”计白当黑”的巧思。这种”举重若轻”的笔法,没有数十年的临池功力断难为之,却在毛主席笔下呈现出”清水出芙蓉,天然去雕饰”的自然之美。

三、线条生韵:从具象到抽象的情感密码

书法的魅力,最终要落实到线条的表现力上。毛主席的线条,既有”大江东去”的壮阔,又有”晓风残月”的婉约。看”民生”二字的”民”字,主笔竖画起笔时轻顿,行笔过程中逐渐加重力度,至中间位置达到顶峰后缓缓收笔,线条由细到粗再到细,如同一条奔腾的河流,从源头出发,经过险滩,最终汇入大海;”生”字的横画则截然不同,起笔轻盈,行笔时保持均匀的力度,收笔时微微上提,线条平直中带着微妙的弧度,似春日里舒展的柳叶,传递出生命的希望。

更值得玩味的是线条中的”修改痕迹”。在”头等大事”的”等”字中,可以看到两处明显的补笔:一处是中竖的起笔处,原本的笔画略显单薄,遂以浓墨叠加;另一处是横画的中段,可能因运笔过快出现飞白,便稍作停顿补以墨色。这些”不完美”非但没有破坏作品的美感,反而让观者看到了创作时的真实状态——就像欣赏米芾的”刷字”,那些看似随意的涂改,恰恰是最鲜活的艺术生命力。正如书法家启功所说:”真正的佳作,不是毫无瑕疵的完美,而是带着人性温度的真实。”

四、字法随心:方寸之间的天地格局

通观全展,最令人印象深刻的是字形的”变化之美”。有的字大如斗,如”大”字,横画舒展如鹏翼,竖画挺拔如孤松,占据整幅作品的三分之一空间,却丝毫不显突兀;有的字小如豆,如”事”字,笔画精谨如微雕,在”大”字的映衬下更显精致。这种”忽大忽小”的布局,看似随意,实则暗合”疏可走马,密不透风”的传统美学法则,恰似中国画的留白艺术,让观者的视线在字里行间自由游走,感受节奏的张弛。

在字法的选择上,毛主席更是打破了常规的界限。作品中既有欧楷的方峻,如”障”字的转折处采用典型的”方笔”,棱角分明,斩钉截铁;又有赵孟頫的圆润,如”善”字的上半部分,笔画圆转流畅,含蓄蕴藉;更有行书的笔意贯穿其中,如”民”字的竖钩,行笔时带有轻微的连带,似楷非楷,似行非行,形成独特的”毛体”风貌。这种”融诸家于一体,自成一格”的境界,正是艺术创作的最高追求——正如他在《改造我们的学习》中所说:”取其精华,去其糟粕”,最终实现”古为今用,推陈出新”。

笔墨之外见精神

走出展厅时,暮色已悄然漫过窗棂。回头望去,那幅《为人民服务》的手书在暖黄的灯光下愈发清晰,墨迹中仿佛还能看到执笔者的心跳:那是对人民的深情,对真理的执着,对国家的担当。毛主席的书法,从来不是单纯的笔墨游戏,而是他用艺术形式书写的”心灵日记”——每一笔都凝结着对民族命运的思考,每一画都蕴含着对人民福祉的牵挂。

在这个数字化的时代,我们更需要这样的艺术作品来提醒自己:真正的美,从来不是技巧的堆砌,而是精神的绽放;真正的经典,永远来自对生活的热爱与对真理的追求。正如展厅墙上的题字所言:”笔墨当随时代,更当随心。”毛主席的书法艺术,正是这句话最生动的注脚。