2025年盛夏,一则”毛主席三十年代亲笔信现身”的消息在文化圈掀起涟漪。这封尘封于海外私人藏家处八十余载的手札,经专家鉴定确认为毛主席1933年秋所作,近日首次公开展出。泛黄的信笺上,墨迹未褪,笔锋犹劲,不仅让我们得以触摸一位革命领袖的文人心性,更揭开了上世纪三十年代那段风云岁月里,一位青年政治家与书法艺术交织的鲜活侧面。

一、素笺上的历史密码:从文脉到革命的笔墨注脚

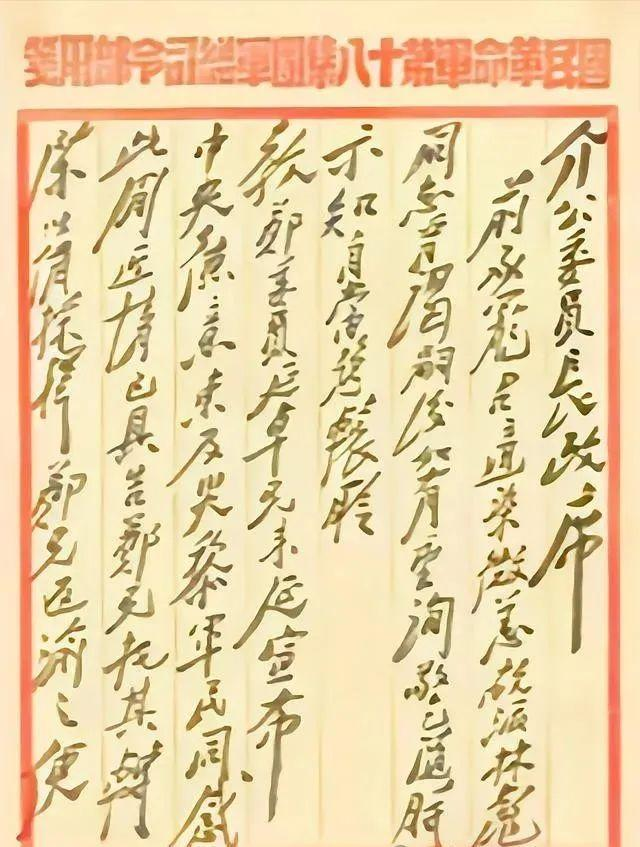

展开这封约四百字的手札,最直观的感受是”干净”——两张八行笺纸平整无折,墨色浓淡随文气流转,未见一丝涂改痕迹。信的开篇以”介公勋鉴”起首,收束于”弟泽东顿首”,文辞庄重而不失温度,既有政治家的气度,又透着文人间的坦诚。据考证,此信或与当时中央苏区土地政策调整相关,信中”宣布土地归农民所有”等表述,正是土地革命初期关键政策的微观投射。当我们逐字摩挲”介公””委员””宣布”等关键词时,看到的不仅是书法艺术的呈现,更是一份鲜活的历史档案:笔尖游走间,既有对革命策略的审慎思考,亦有对同志的拳拳之心。

二、笔墨里的郑板桥韵:革命领袖的文人底色

若说信的内容是历史的注脚,其书法则是艺术的华章。细观全帖,最令人惊叹的是毛主席将郑板桥”六分半书”的精髓融入革命书风的巧思。郑燮的书法以”乱石铺街”著称,大小穿插、欹正相生,而此信中的字迹虽取其势,却更添几分磅礴之气。如”介”字起笔藏锋,横画如千里阵云,竖画似万岁枯藤,收笔处微微上挑,既有板桥的奇崛,又多了几分挺拔;”公”字上半部分”八”字舒展如雁阵掠空,下半”厶”部收敛若磐石奠基,刚柔并济间,恰是革命者”外圆内方”的人格写照。

再看”委员”二字,”委”字左部”禾”旁以侧锋起笔,线条如春藤攀竹,轻盈中见力度;右部”女”字转折处圆转流畅,似吴带当风。”员”字上半”口”部方正如印,下半”贝”部则笔势开张,最后一横如长枪出鞘,将”委员”二字的重任与担当,都凝于笔端。最妙的是”宣布”二字:”宣”字笔画繁复却丝毫不显壅塞,宝盖头如穹顶覆盖,中间”亘”部左右呼应,末笔”日”字收束如珠玉落盘;”布”字则以简驭繁,横画如千里奔涌,竖钩似剑指苍穹,刚劲中带着一股”敢教日月换新天”的锐气。

三、超越时代的艺术启示:从文人书法到精神传承

这封手札的价值,远不止于书法技艺的精妙。当我们将其置于中国书法史的长河中审视,更能读出深层的文化密码——它完美诠释了”文人书法”的本质:书法从来不是单纯的技法表演,而是人格的外化、时代的镜像。毛主席青年时期遍临百家,从颜真卿的雄浑到王羲之的飘逸,从魏碑的古拙到郑板桥的奇崛,最终在革命实践中形成了”雄强中见灵动,规整中显洒脱”的独特书风。此信中的每一笔,既是传统技法的厚积薄发,更是革命精神的自然流露。

在展厅的玻璃柜前,一位老书法家驻足良久,感慨道:”这才是真正的’字如其人’。”信中”介公”二字的遒劲,让人想起他在井冈山挑粮时的坚韧;”宣布”二字的洒脱,恰似他在《星星之火,可以燎原》中对革命前景的信心。这种将个人命运与时代洪流相交融的创作状态,恰恰是当代书家最需要学习的——书法不是关起门来的”雕虫小技”,而是连接历史与现实的桥梁。

四、让墨香浸润时代:传统文化的当代转译

如今,这封珍贵的手札通过数字化展览走进大众视野,配套出版的高清图录中,不仅有原迹扫描,更有专家对每处笔势的解读、对历史背景的梳理。正如策展人在导览词中所言:”我们展示的不是’文物’,而是活的文化基因。”当年轻人在手机屏幕上放大观察”员”字的”贝”部时,他们触摸到的不仅是80年前的墨迹,更是一位革命领袖如何在笔墨间践行”为人民服务”的初心;当书法爱好者临摹”宣布”二字时,他们领悟的不仅是笔画的走势,更是一种”以天下为己任”的精神品格。

从”兰亭集序”的风雅到”祭侄文稿”的悲壮,从毛主席的革命手札到当代书家的创新实践,中国书法始终在传承中发展,在发展中创新。这封三十年代的手札,既是对传统的致敬,更是对未来的昭示:真正的文化传承,从来不是机械的临摹,而是将传统精神融入时代血脉,在新的实践中焕发新生。

暮色中的展厅里,一位中学生指着”介公”二字问讲解员:”这字为什么这么有力量?”讲解员笑了:”因为写字的人,心里装着整个中国。”或许,这就是传统文化最动人的魅力——它不仅是纸上的墨痕,更是一个民族的精神密码,等待着每一代人用心去解码、用行动去传承。