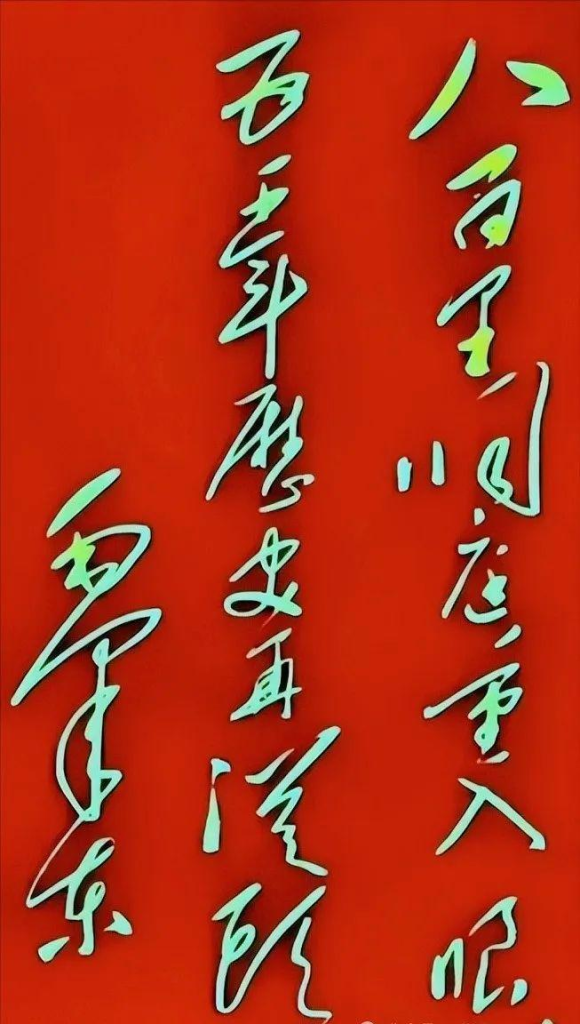

在毛泽东同志的书法作品中,一幅仅 14 字的题诗以其磅礴气势与深邃内涵,成为跨越时代的精神符号。”八百里洞庭重入眼,五千年历史再从头”—— 这短短十四个字,既是对山河胜景的礼赞,更是对民族未来的宣言。其书法艺术与文字内容浑然一体,笔锋间流淌的不仅是笔墨技巧,更是一位无产阶级革命家的胸襟与视野,值得我们从历史语境、艺术表达与精神内核三个维度深入解读。

一、”八百里洞庭”:空间叙事中的历史厚重

“八百里洞庭” 四字落笔,如惊雷破空,瞬间在纸上铺开一幅壮阔的地理画卷。毛泽东同志笔下的 “八” 字,起笔如断崖坠石,重若千钧,收笔则如轻烟掠水,余韵悠长,恰似洞庭湖既有洪波巨浪的雄浑,又有碧波荡漾的柔情。”百” 字线条流畅如九曲回肠,暗合洞庭湖水系纵横交错的地理特征;”里” 字最后一竖以悬针收尾,挺拔如君山孤峰,在开阔中立起一道精神坐标。

这组字的艺术处理,暗含着对空间与历史关系的深刻思考。洞庭湖作为长江流域的重要湖泊,不仅是自然景观,更是楚文化的发源地、三国古战场的遗迹、近代革命的摇篮。毛泽东同志青年时期曾 “独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”,对洞庭一带的地理人文有着深切体悟。书法中 “洞” 字三点水如浪涛叠起,”庭” 字宝盖头宽博如湖面,既写实又写意,将自然空间转化为历史容器,让观者在笔墨间触摸到湖湘文化的厚重底蕴。

“重入眼” 三字则是情感的升华。”重” 字笔笔见方,转折处如刀削斧劈,透着 “旧貌换新颜” 的时代感 —— 这不仅是对景物的再次凝视,更是新中国成立后,以新的视角审视这片土地的深意。”入” 字如箭穿靶心,精准有力;”眼” 字右部留白巧妙,似瞳孔中映照着洞庭新景,暗含 “为人民谋幸福” 的初心。三字组合紧凑而不失灵动,将个人观感升华为民族视角,完成了从自然观到历史观的转变。

二、”五千年历史”:时间维度里的文明沉思

如果说 “八百里洞庭” 是空间的铺展,”五千年历史” 则是时间的纵深。这组字的笔法突然沉郁下来,”五” 字横画如古碑裂石,透着岁月沧桑;”千” 字竖钩如擎天之柱,撑起文明的骨架;”年” 字收笔舒缓,似历史长河缓缓流淌。三个字大小错落,疏密有致,仿佛五千年文明在笔墨间浓缩、沉淀。

毛泽东同志对中国历史有着深刻研究,他的书法在此处展现出 “以史为鉴” 的清醒。”历” 字笔画缠绕如古籍竹简,”史” 字长撇如史笔如椽,既体现对传统文化的尊重,又暗含 “批判地继承” 的辩证思维。这种笔墨语言,与他在《沁园春・雪》中 “惜秦皇汉武,略输文采” 的历史观一脉相承 —— 既肯定中华文明的灿烂,又不沉溺于过往荣光。

特别值得注意的是 “再从头” 三字的艺术表达。”再” 字起笔轻盈如晨曦微露,中段渐重如旭日东升,收笔则力透纸背,似宣告一个新时代的开启;”从” 字左右呼应,如军民同心;”头” 字点画饱满,如航船破浪,充满 “敢教日月换新天” 的豪情。这三个字在整幅作品中位置突出,笔墨最为酣畅,将历史沉思转化为行动意志,完成了从怀古到开创的精神跨越。

三、笔墨与时代:书法艺术中的革命精神

这幅 14 字书法的深意,更在于其艺术形式与时代精神的完美统一。毛泽东同志的书法向来以 “狂草” 著称,而此作却将楷书的庄重、行书的灵动与草书的豪放熔于一炉,形成独树一帜的 “革命书风”。

方笔的大量运用是显著特点。”洞”” 庭 “”历”” 史 “等字的转折处,笔笔见方,如钢铁铸就,透着革命者” 宁折不弯 “的气节。这种方笔不同于传统书法的含蓄,而是锋芒外露,恰如新民主主义革命打破旧世界的决绝。同时,行书笔意的融入又增添了灵活性 ——” 重 “”入”” 再 ” 等字的连笔自然流畅,体现马克思主义实事求是的灵活策略。

笔墨的浓淡变化则暗合 “实事求是” 的思想方法。”八百里” 三字墨色饱满如雷霆万钧,”洞庭” 二字渐淡似湖光潋滟,”五千年” 又转浓如历史厚重,”再从头” 则墨色明快如曙光初照。这种变化不是随意为之,而是对 “具体问题具体分析” 的艺术诠释 —— 既尊重历史的厚重,又把握时代的轻盈。

章法布局上,整幅作品呈 “左收右放” 之势,左边 “八百里洞庭重入眼” 紧凑如历史浓缩,右边 “五千年历史再从头” 舒展如未来铺展,形成 “回顾过去、展望未来” 的视觉节奏。这种布局暗合 “历史唯物主义” 的观点:立足当下,既要回望来路,更要开辟前路。

笔墨千秋 精神永驻

解读毛主席这 14 字书法,不能仅停留在笔墨技巧层面,更要看到其中 “经天纬地” 的大格局。”八百里洞庭” 是空间的广度,彰显共产党人 “胸怀祖国” 的视野;”五千年历史” 是时间的深度,体现 “以史为鉴” 的智慧;”再从头” 则是实践的力度,展现 “开创未来” 的担当。

在快节奏的今天,重读这幅作品,仍能感受到穿越时空的精神力量。它告诉我们:对待历史,要如 “方笔” 般坚守原则,又如 “连笔” 般灵活辩证;对待未来,要如 “悬针竖” 般坚定方向,又如 “浓淡墨” 般实事求是。这或许就是这幅 14 字书法留给我们的最深邃启示 —— 笔墨会褪色,但其中蕴含的民族精神与革命豪情,将永远照亮前行的道路。