在山西临汾浮山县张庄镇南西河村北约200米处,一片看似普通的田野下,埋藏着一座跨越八百年的历史见证者——南西河金元墓。这座编号为M1的仿木结构砖室墓,虽未留下明确纪年,却以其独特的形制与随葬品,为研究晋南地区金元时期的丧葬文化提供了珍贵的实物样本。当山西省考古研究院的专家们小心翼翼地清理墓室时,他们不仅是在发掘一座古墓,更是在解读一段被时光尘封的社会记忆。

一、偶然发现背后的必然意义

此次考古发掘源于一项重大工程——”西气东输”山西段改线工程。当工程建设需要穿越这片土地时,按照考古工作规程,必须先行进行考古勘探。正是这一常规操作,让沉睡八百余年的南西河金元墓重见天日。这种”建设考古”模式近年来在中国各地广泛实施,体现了文化遗产保护与现代化建设协调发展的理念。

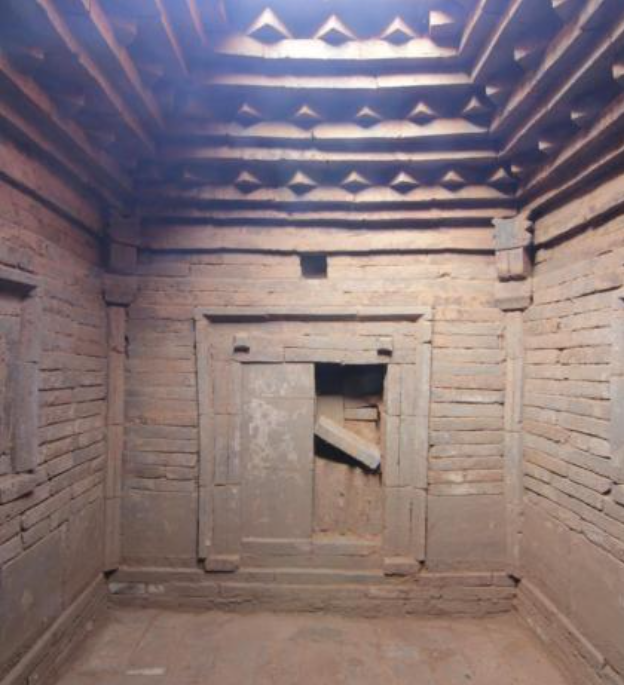

墓葬位于遗址区东部,是一座典型的仿木结构砖室墓。虽然规模不大,形制也相对简单,但其内部装饰与随葬品却透露出丰富的历史信息。考古项目负责人薛新明指出:”M1虽未出土明确纪年材料,但墓葬形制及内部仿木结构常见于晋南地区的宋金时期墓葬。”这种判断基于考古学家对晋南地区墓葬类型的长期研究积累,体现了考古学”类型学”研究方法的应用价值。

二、陶棺:跨越时空的文化符号

墓中最引人注目的发现是一具陶棺。这具陶棺不仅保存相对完整,而且具有典型的金元特征。薛新明介绍:”此墓出土的陶棺形制、结构与稷山县博物馆收藏的’第十六’陶棺、’金’字陶棺相近。”这种比较研究方法在考古学中至关重要,通过已知年代的同类器物来推断未知年代文物的年代范围。

陶棺作为丧葬用品,在中国有着悠久的历史。从新石器时代的简单陶器到汉代的彩绘陶仓,再到唐宋时期的三彩俑,陶制明器始终是中国丧葬文化的重要组成部分。金元时期的陶棺则反映了这一时期特定的丧葬观念和工艺水平。南西河墓中的陶棺不仅是一件随葬品,更是研究当时丧葬习俗、工艺技术和社会观念的重要实物资料。

三、随葬品中的社会密码

除陶棺外,墓中还出土了多件陶器。这些陶器的器形”多见于金元墓葬出土物”,进一步印证了墓葬的时代判断。考古学家通过分析这些随葬品的种类、数量和组合方式,可以推测墓主人的社会地位和经济状况。

薛新明认为:”根据墓葬形制及随葬品分析,墓主身份应为相对富庶的平民。”这一判断揭示了金元时期晋南地区社会结构的一个侧面——存在一个经济状况较好但不属于贵族阶层的平民群体。他们的墓葬既不像贵族墓那样奢华复杂,又比普通贫民墓更为讲究,反映了当时社会中间阶层的丧葬观念和消费能力。

四、晋南金元墓葬的典型代表

晋南地区在金元时期属于河东南路管辖,考古发现表明这一地区金元墓葬数量众多,类型丰富。从结构复杂的砖雕墓到装饰精美的壁画墓,展现了当时高超的建筑技艺和艺术水平。相比之下,南西河墓虽然形制简单,却因其出土物的典型性而具有特殊价值。

“本次发掘的墓葬虽形制简单,但因其出土物具有典型性,在一定程度上反映了金元葬具类型及墓葬特征。”薛新明的评价道出了考古学中”以小见大”的研究智慧。单个墓葬可能看似平凡,但当它与区域内其他发现相互印证时,就能拼凑出更为完整的历史图景。

五、考古学的当代价值

南西河金元墓的发掘不仅具有学术意义,也体现了文化遗产保护的现实需求。在现代化建设快速推进的今天,如何平衡发展与保护成为重要课题。”建设考古”模式通过制度化的方式,确保了重大工程不会对文化遗产造成不可逆的损害。

同时,这类考古发现也拉近了公众与历史的距离。当人们看到八百年前的陶棺和陶器时,能够直观感受到历史的延续性和文化的传承性。考古学不再只是象牙塔中的学问,而成为连接过去与现在的桥梁。

浮山南西河金元墓的发掘,如同打开了一扇观察晋南金元社会的窗口。透过这扇窗,我们看到的不仅是一座古墓,更是一个时代的缩影——那里有普通人的生活痕迹,有丧葬文化的演变轨迹,也有历史长河中那些被遗忘的记忆碎片。这些发现提醒我们,每一寸土地都可能承载着厚重的历史,每一次建设都应当尊重和保护这些不可再生的文化遗产。