在当代文学与影视改编的浪潮中,《生万物》以其独特的女性视角与土地情怀引发了广泛关注。原著作者赵德发将宁绣绣定义为“自己命运的’大女主’”,这一评价不仅颠覆了传统农村题材作品中女性角色多为配角的刻板印象,更揭示了一个在封建桎梏与时代洪流中奋力抗争的女性形象如何完成从被动受害者到主动掌控者的蜕变。本文将从宁绣绣的命运轨迹切入,分析剧版对原著的关键性改编如何强化了她的“大女主”特质,探讨这一形象所承载的女性意识觉醒历程,并审视严肃文学影视化改编的艺术平衡之道。

命运枷锁与自我救赎:宁绣绣的“大女主”成长轨迹

宁绣绣的命运起点充满了悲剧色彩,却也在逆境中孕育着反抗的种子。原著《缱绻与决绝》中,她的故事始于一场裹着砒霜的“喜饼”——在大婚之日被马匪掳走的遭遇,不仅成为她个人命运的转折点,也暴露了封建家庭对女性生命的漠视。父亲宁学祥对女儿身陷匪窝的冷漠态度(宁愿保住地契也不愿花钱赎人)与妹妹宁苏苏被迫代嫁的安排,将传统社会中女性作为“交换物”的悲剧性地位暴露无遗。然而,正是在这种极端困境中,宁绣绣的“大女主”特质开始萌芽。

剧版对绣绣命运的关键改编,很大程度上弱化了原著的黑暗基调,却强化了她的主体性。原著中,宁绣绣在土匪窝经历了三天三夜的凌辱,回村后背负着“失贞”的污名,这种创伤在封建伦理语境下几乎是毁灭性的。而剧中则安排封大脚及时救出绣绣,保全了她的清白,这一改动不仅符合现代观众的审美期待,更重要的是避免了女主角被完全置于被动受害者的位置。尤为值得注意的是,剧中特意通过马匪之口证实了绣绣的清白——“因为她是唯一一个没有交赎金、从鸡公岭全身而退的女子”,这一情节设计巧妙地将传统观念中的“贞洁”问题转化为对绣绣机智勇敢的烘托。

宁绣绣与封大脚的关系演变,是理解她如何掌握命运主动权的关键线索。原著中的封大脚是一名跛脚农民,对绣绣并无深厚感情,甚至对她的遭遇心存芥蒂;而剧版则将封大脚重塑为“纯爱战士”,他对绣绣的尊重与保护成为她重建生活信心的重要支点。封大脚的三件事——闯入匪窝救人、尊重绣绣意愿的“闭嘴”决策、对抗流言蜚语的坚定,不仅展现了这个角色的“男子汉气概”,更重要的是为宁绣绣提供了难得的生存空间与情感支持。在这种支持下,绣绣没有沉溺于受害者心态,而是逐步展现出“大女主”应有的能动性。

识字能力的赋予是剧版对宁绣绣形象的另一重要提升。原著中的绣绣是文盲,而剧版让她具备了文化知识,这一看似微小的改动实则意义深远。识字象征着她对世界的认知能力和话语权的掌握,为她后续带领村民抗争、与父亲据理力争提供了逻辑基础。赵德发在采访中特别强调:“绣绣识字,她有主见、有想法,带领村里人进行抗争,跟父亲的较量有理有据,最后也和解了。”这种智性抗争远比单纯的情感宣泄或身体反抗更具现代女性意识,也使她与“大女主”的定位更加吻合。

从被迫嫁入封家到成为抗日动员的领导者,宁绣绣完成了从“被命运摆布”到“摆布命运”的转变。剧中她组织村民剿匪、抗日的情节,虽然一定程度上是艺术化的处理,却生动展现了乱世中一位农村女性如何超越个人苦难,将生命力投入到更广阔的社会变革中。即使面对子女早逝、流言中伤的持续打击,她依然“活得比那些身处权力中心的人更有尊严”,这种在逆境中保持尊严与抗争的姿态,正是“大女主”最核心的精神内核。

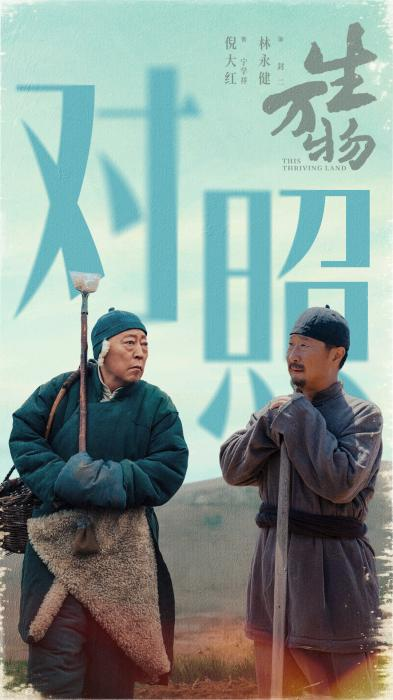

抗争与妥协:宁绣绣与剧中其他女性角色的命运对照

《生万物》构建了一个丰富的女性角色群像,通过她们不同的命运选择与人生轨迹,反衬出宁绣绣作为“大女主”的独特性。这些女性角色如同多棱镜,从不同角度折射出封建伦理与时代变革对女性的塑造与压迫,而宁绣绣的形象正是在与她们的对照中愈发鲜明。

宁苏苏作为绣绣的妹妹,代表了传统女性另一种典型的生存策略。原著中,苏苏替姐出嫁后迅速沦为封建婚姻的牺牲品——先遭受丈夫费文典的粗暴对待,后又长期忍受冷暴力,最终因与货郎郭龟腰的私情被费左氏毒杀。她的命运轨迹充满了被动接受与无奈妥协,与绣绣的主动抗争形成强烈反差。剧版虽然对苏苏的形象进行了美化,将她塑造成“出于对姐姐的责任感才答应替嫁”的单纯女孩,并暗示她可能有“逃离费家和觉醒新生”的机会,但本质上她依然无法摆脱被他人安排的命运。苏苏的悲剧在于,她始终将自我价值依附于男性与家庭,缺乏绣绣那种“撕开世俗桎梏”的勇气与能力。

费左氏的形象则展现了封建制度维护者的复杂性。作为天牛庙村的“著名善人”,她表面上恪守礼教、乐善好施,内心却因对苏苏的伤害而充满愧疚与自责。她对苏苏的“善待”并非真正关心,而是“源于她内心的自责与愧疚”,这种矛盾心理使她成为封建伦理的同谋与受害者双重角色。与绣绣积极寻求外部变革不同,费左氏试图在既有体系内通过“赎罪”来缓解内心的不安,最终却在绝望中与郭龟腰同归于尽。她的选择揭示了传统女性如何在维护旧秩序的过程中自我消耗,与绣绣打破常规的勇气形成鲜明对比。

银子的命运则赤裸裸地展现了底层女性的商品化处境。原著中她被宁学祥当作泄欲工具,父母也只把她视为养家糊口的交换物,结局凄惨。剧版虽然对这一角色进行了温情化处理——银子为让家人吃饱饭而主动嫁入宁家,宁学祥对她的态度也从冷漠变为“怜惜和在意”——但她依然无法摆脱作为男性附属品的根本定位。银子与绣绣的最大区别在于,她始终缺乏对自身处境清醒认知与反抗意识,只能通过自我物化来换取生存资源,而绣绣则在逆境中不断探索自我价值的实现途径。

通过这一组女性群像的塑造,《生万物》实际上构建了一个女性意识觉醒的光谱:从苏苏的完全依附、费左氏的体制内赎罪、银子的被动物化,到绣绣的主动抗争。绣绣的“大女主”特质正是在这种对比中被凸显出来——她不仅意识到自己被压迫的处境,更通过识字获得话语权、通过抗争改变自身与周围人的命运、通过与父亲的和解实现精神上的超越。剧中“自毁清白”的情节极具象征意义:面对社会偏见,宁绣绣“用一场戏剧性的反击向世界宣告自己的存在”,这种“自毁并非堕落,而是对至亲的绝望、对爱情的试探以及对世道的清醒”。这种以自我为代价的激烈反抗,虽然充满悲壮色彩,却彰显了她不甘被他人定义的强烈主体意识。

尤为值得注意的是,剧版对这些女性角色的命运都进行了比原著更为积极的调整。无论是苏苏可能的新生、费左氏更具合理性的行为动机,还是银子形象中增加的骨气与尊严感,这些改编不仅符合现代观众的审美期待,更与绣绣作为“大女主”的叙事主线形成了更为和谐的整体效果。她们共同构成了一个关于女性命运的时代寓言,既展现了封建伦理对女性的全方位压制,也暗示了变革的可能与希望。

从文学到荧幕:《生万物》改编的艺术平衡与时代映照

《生万物》的影视化改编是一次文学与视觉艺术的精彩对话,也是对严肃文学如何适应现代传媒环境的生动探索。原著作者赵德发对改编效果的肯定——“没想到拍得这么好,超出我的预期,我在现场流了几次泪”——反映了这次跨媒介转换的成功。分析剧版对原著的关键性改动,不仅能够理解宁绣绣“大女主”形象如何被强化,也能窥见当代影视创作在艺术表达、观众接受与审查限制之间的平衡之道。

封大脚救绣绣的情节是剧版最重要的改编之一,也是理解整个作品基调变化的关键。原著中,绣绣在土匪窝经历了三天三夜的凌辱,回村后背负着终身难以洗脱的污名;而剧版则让封大脚及时救出绣绣,保全了她的清白。这一改动表面上看是为了“弱化原著中对封建伦理的尖锐批判”,使情节“更符合现代观众的接受度”,同时维护主演杨幂的“明星正面形象”(据传12个品牌赞助中有5个来自杨幂代言)。但深入分析会发现,这种改编并非简单的商业化妥协,而是对女性角色主体性的重新定位——绣绣不再是一个被暴力完全摧毁的受害者,而是一个有尊严、有机会反抗的幸存者。这种调整虽然削弱了原著对封建礼教吃人本质的批判力度,却为绣绣后续的“大女主”成长轨迹提供了更合理的起点。

封大脚形象的重塑同样服务于宁绣绣的角色发展。原著中的大脚是天生残疾的跛脚农民,“并不爱宁绣绣,娶她也是不得已而为之”;而剧版由欧豪饰演的封大脚则变身为“纯爱战士”,是“朴实憨厚的庄稼人,也是宁绣绣最深情的守护者”。这种从“勉强接受”到“深情守护”的转变,不仅迎合了当代观众对浪漫爱情的期待,更重要的是为绣绣的自我重建提供了情感支持。在一个尊重她、爱护她的伴侣身边,绣绣的才能与个性才有可能得到充分发展,这与现代女性主义强调的“平等关系中的自我实现”理念不谋而合。

剧版对封建伦理残酷性的淡化处理引发了部分原著读者的批评,认为作品“失去原著的狠劲与批判力度”。确实,原著中大量“暗黑内容”如封二婚内出轨、宁可金占有丫环致孕、封铁头性侵傻挑等情节都被删除,使角色形象更为“积极正面”。然而,这种改编既有审查制度的现实考量(“必须改,不然根本过不了审查”),也是叙事重心转移的必然结果——当作品将焦点从“土地的变迁”转向“女性觉醒”,过度的黑暗面描写反而可能淹没主题。编剧在采访中坦言剧本磨砺历经三年,这种在批判性与温情表达之间的精细平衡,最终使《生万物》“既保留文学作品的厚重感,又赋予了现代温情”。

《生万物》的改编也反映了严肃文学影视化的普遍挑战与创新可能。如赵德发所指出的,影视与文学是两种艺术形式,剧本创作需要将心理描写等文学性表达转化为直观的情节推动。这种转化不是简单的“翻译”,而是需要编剧“吃透小说,去酝酿、重新再创作”。《生万物》将原著跨越70年(1927-1990年代)的时间跨度压缩为抗战前后的关键时期,把焦点从“四代人的命运变迁”集中到“两代人的悲欢离合”上,这种叙事焦点的收缩虽然损失了原著宏大的历史纵深感,却使宁绣绣等核心角色的成长弧线更加清晰完整。

《生万物》的成功改编也为严肃文学的影视化提供了有益借鉴。它证明优秀的文学作品能够为影视创作提供“成熟的叙事框架,情节性较强,人物性格鲜明,画面感强”的基础,而优质的改编剧又能“助力原著突破圈层,被更多人了解”(《缱绻与决绝》在剧播后加印两次)。这种文学与影视的良性互动,正如光明网评论所指出的,是“相互区分、相互激励而又相互启发、相互成全,最终相互增强和放大的关系”。在《生万物》中,我们看到的不仅是一个宁绣绣从文学形象到荧幕角色的转变,更是一种传统女性意识从觉醒到张扬的时代映照。

土地与女性:《生万物》的双重叙事与当代价值

《生万物》的表层叙事是农民对土地的眷恋,而深层叙事则是女性对自我命运的掌控,这两条线索在宁绣绣身上交织成一幅震撼人心的生命图景。原著作者赵德发指出:“原著的名字其实代表了两代农民对土地不同的态度,一代人对土地感情深厚,新一代农民就没有那么眷恋土地,甚至决绝地走向城市。”而电视剧则“只选取了小说的前半部分,表现农民对土地的深厚感情”。在这种有选择的改编中,宁绣绣的形象与土地意象形成了复杂而微妙的互文关系,赋予作品跨越时代的现实意义。

土地与女性身体的隐喻联系在《生万物》中得到了深刻展现。在传统农耕文化中,土地既是生育与滋养的象征,也是被占有、被划分、被传承的客体,这种双重属性与女性在父权制下的处境惊人地相似。宁学祥将土地视为“命根子”,宁愿放弃女儿也要保住地契的行为,赤裸裸地揭示了封建伦理将女性物化为生育工具和交换媒介的本质。绣绣被绑架事件中,父亲对地契的执着与对女儿生命的漠视形成尖锐对比,这一情节将女性身体作为权力斗争的场域这一主题展现得淋漓尽致。而绣绣最终的抗争与自我确立,则打破了这种物化逻辑,宣告了女性作为主体的回归。

剧版对宁绣绣与土地关系的重新诠释,强化了她的“大女主”特质。在传统农村叙事中,女性与土地的联系往往通过男性中介(父亲、丈夫、儿子)建立,而绣绣则表现出直接的土地情感与实践能力。她带领村民剿匪、抗日的行动,不仅是对个人命运的超越,也是对土地真正意义上的守护——不是作为被动的附属物,而是作为积极的捍卫者。这种形象打破了农村题材中女性角色常见的边缘化地位,将她们置于叙事的中心。正如搜狐评论所指出的:“她带领村民剿匪、抗日,尽管她的孩子们都早逝,且命运的蹂躏未曾停止过,但她终究活得比那些身处权力中心的人更有尊严。”

《生万物》通过宁绣绣与其他男性角色的对比,进一步凸显了女性视角的独特性。宁学祥将土地视为财富与权力的象征,其贪婪与冷酷最终导致众叛亲离、被村民杖毙的结局;宁可金为夺回土地不择手段,败逃台湾后仍执迷不悟;而绣绣对土地的情感则超越了单纯的占有欲,包含着生命延续与文化传承的更深刻理解。这种差异实际上反映了两种不同的价值观体系——男性霸权下的功利性土地观与女性视角下的生态性土地观的对立。绣绣虽然未能完全摆脱父亲的影响(“虽未能彻底逃脱父亲的阴影”),但她对土地的利用与保护更注重可持续性与共同体利益,体现了女性意识中特有的联结性思维。

《生万物》中宁绣绣形象的当代价值,在于她为现代女性提供了一种超越二元对立的生命范式。她既不完全否定传统(最终与父亲和解),也不盲目顺从(始终坚持抗争);既珍视土地承载的文化根脉,又勇于打破封建伦理的束缚;既承担妻子母亲的职责,又追求自我价值的实现。这种复杂性使她从简单的“反抗者”或“牺牲品”形象中脱颖而出,成为一个具有丰富内涵的“大女主”。她的故事告诉我们,女性意识的觉醒不必然意味着与传统彻底决裂,而是在理解历史的基础上重新定义自我与家庭、社会的关系。

在当代文艺创作日益重视女性叙事的背景下,《生万物》对宁绣绣形象的塑造具有前瞻性意义。它没有陷入“女性强大就必须男性化”的刻板套路,也没有将女性解放简化为经济独立或爱情自由,而是展现了女性力量的多维度与复杂性——绣绣的坚韧、智慧、包容与抗争精神,都源于她对自身处境的清醒认知与对生命价值的深刻理解。这种立体的人物塑造,与当下社会对女性角色的期待高度契合,也为农村题材创作开辟了新的视角。

《生万物》通过宁绣绣这一形象,最终实现了土地叙事与女性叙事的有机统一。在她身上,我们看到了土地般的包容与坚韧,也看到了女性特有的生命力与创造力。这种双重特质使她成为连接传统与现代的桥梁,也为当代观众理解土地情结与女性意识提供了生动的文化镜像。正如赵德发所言,宁绣绣就是自己命运的“大女主”——她的价值不仅在于她抗争了什么,更在于她如何在抗争中重新定义了女性与土地、与家庭、与自我的关系。