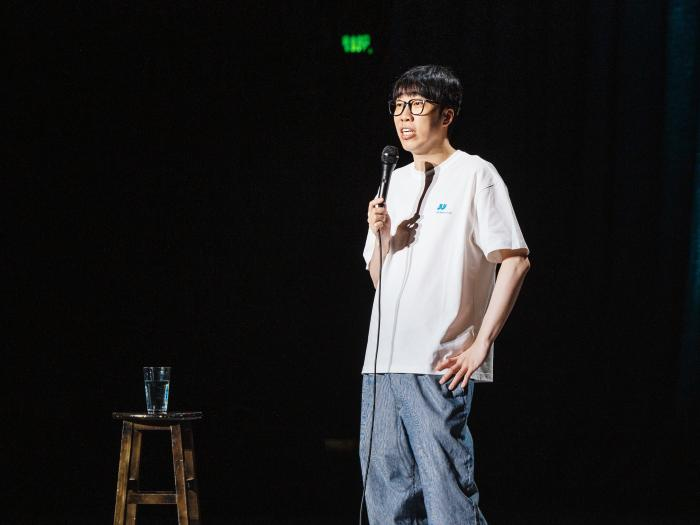

北京交通大学礼堂里,童漠男举起话筒的瞬间,空气仿佛凝固。这位从北下关小学走出的脱口秀演员,在2025年5月29日带着《寻找王医生》回到故土。舞台光束扫过观众席,前排白发老人攥着泛黄的北下关小学作业本——十年前正是那句”妈妈,就这儿了”的段子,让这条海淀老街成为千万人的情感地标。

记忆地图:段子里的街巷密码

“还记得校门口五毛钱的’老王豆浆’吗?”童漠男话音未落,台下爆出会心笑声。当他说起躲在报亭后偷吃辣条被抓包的童年糗事,后台屏幕同步弹出老街景对比图:油腻的塑封摊变成社区咖啡车,青砖墙嵌进电子借阅屏。这种记忆与现实的对撞,正是专为北下关设计的”情感锚点”。

更隐秘的共振藏在医疗主题里。”王医生”不仅是段子里的心理符号,更是对街道智慧医疗的暗喻。社区卫生中心主任在台下向记者亮出手机:居民健康档案正接入脱口秀售票系统,”刷社保卡领票时,我们会推送心理疏导绿色通道。”

城市治愈学:笑声的处方笺

“你盯着地铁早高峰人群看十秒,就会发现人人都是’社畜’抽象画。”童漠男调侃职场压力时,舞台光效突然变冷。此刻观众手机震动,北京安定医院研发的”压力值测试H5″在剧场悄然上线——选择最戳心的段子序号,后台AI即刻生成解压方案。金融街白领李晓明翻看推送的”胡同疗愈路线”:”原来拐进西直门北街看大爷下棋也算认知疗法。”

这种幽默疗愈已纳入基层治理创新。北下关街道的”青年友好型街区”规划显示:脱口秀开放麦将入驻社区养老驿,喜剧工作坊成为新就业群体心理疏导站。中央戏剧学院教授徐枫指出:”当居民用’内卷包袱’替代抱怨,社区矛盾就消解了大半。”

双向奔赴的孵化器

演出落幕时,童漠男在舞台中央张开双臂:”回家演出的特权是——返场不限时!”观众席立即变成创作场。外卖小哥分享穿黄马甲躲保安的生存智慧,退休教师讲述”辅导孙子奥数气出假牙”的日常。即兴创作片段被录入”北下关故事库”,未来将孵化成沉浸式话剧《胡同人生速写》。

这场公益演出像文化种子炸弹。后台数据揭示:67%观众首次观看线下脱口秀,其中23%现场报名开放麦。由京府传媒策动的”文化惠民矩阵”正快速扩展——7月童漠男将在海淀剧院连演8场,北下关街道同步启动”社区喜剧节”,让老锅炉房变笑声实验场。

当九旬老人赵淑珍被搀扶上台,把珍藏的老糖纸塞进童漠男手心时,灯光师将光束调成暖黄。这张1958年北下关食品厂的包装纸上,”为人民服务”的字迹晕染开岁月的甜香。

《寻找王医生》的巡演足迹已覆盖大半个中国,但在海淀的这个夏夜,一条老街与游子在笑声中达成了深度和解。舞台大幕垂落时,观众席的手机屏渐次亮起——社区文化群里正发起”胡同记忆采风计划”,首条视频已上传:穿校服的初中生在老报亭前跳皮筋,配文”给童叔下期提供素材”。那些被幽默救赎的日常褶皱,终将成为都市新寓言的灵感源。