9 月 17 日,一则科技突破的重磅消息在全球科学界引发震动。由中国科学院深圳先进技术研究院刘志远、韩飞团队联合徐天添团队,以及东华大学严威团队,历经 5 年多艰苦卓绝的协同攻关,一项改写脑机接口电极历史的研究成果在顶尖学术期刊《自然》发表 —— 团队成功研发出如头发丝般纤细、柔软可拉伸且能自由驱动的神经纤维电极 ——NeuroWorm(神经蠕虫)。这项成果首次提出脑机接口 “动态电极” 全新范式,一举打破植入式电极长久以来的 “静态” 传统,为脑机接口电极的研究与应用开拓出一片崭新天地。

在脑机接口以及其他神经接口系统里,电极堪称连接电子设备与生物神经系统的 “灵魂枢纽”,是整个 “接口” 的核心之所在。但长久以来,传统植入式电极宛如被禁锢的 “静态卫士”,一旦植入人体,便只能牢牢固定在既定位置,局促地采集有限范围内的生物电信号。不仅如此,面对人体复杂的免疫反应,它们毫无还手之力,只能 “被动挨打”,久而久之,信号传导逐渐失效,这极大地束缚了脑机接口技术的应用广度与未来发展潜力。

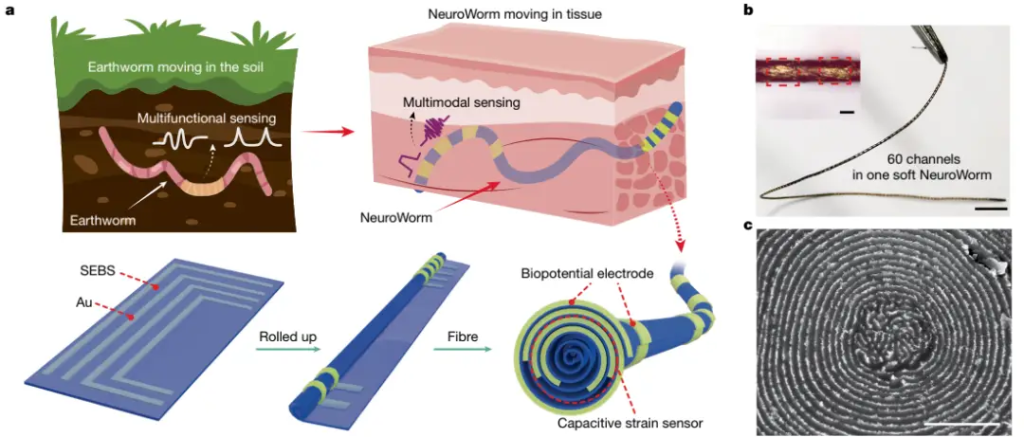

回溯研发历程,研究团队首先遭遇的便是一道犹如天堑般的难题:如何在一根直径仅仅约为 200 微米,纤细程度堪比头发丝的纤维之上,精巧布局数十个彼此独立的电极通道?这无异于在一根发丝上施展微观雕刻绝技,要拆分雕琢出数十根长度精准一致、且相互间绝不能交叉的细线,同时还得确保这根纤维具备足够的柔软度与拉伸性,以适应生物体内复杂多变的环境。

凭借着深厚的科研功底与百折不挠的探索精神,团队成员谢瑞杰基于此前制备超薄薄膜电极的经验,突发奇想:倘若将薄膜巧妙 “卷起来”,能否将二维电极阵列转变为微米尺度的纤维电极呢?沿着这一创新思路,研究团队开启了长达五年的攻关征程。从超薄柔性薄膜的精心制备,到导电图案的精妙设计,再到软硬接口的精密制造,每一个步骤都容不得丝毫差错。在郑海荣院士、李光林研究员等科研前辈的悉心指导与帮助下,团队终于成功制备出一款 “超级纤维电极”—— 它拥有多达 60 个沿着纤维长度方向独立分布的通道,而直径却仅有 196 微米,轻柔纤细、可自由拉伸。

但团队的目标远不止于此,他们渴望赋予电极 “灵动生命”。为此,团队在电极的一端精心增添了微小磁头,并创新性地将高精度磁控系统与即时影像追踪技术相结合。如此一来,电极瞬间 “活” 了起来,能够在生物体内凭借自主调控,灵活改变前进方向,并且稳稳当当地记录下高质量的生物电信号。在兔子颅内,这款 “动态电极” 如同灵动的 “神经蠕虫”,能够依据实际需求,主动切换监测目标,自由 “游走” 于复杂的颅内环境之中,为科研人员源源不断地输送宝贵的神经信号数据。

NeuroWorm 的神奇之处还远不止于大脑领域。研究团队成功将其应用拓展至肌肉组织,首次实现电极在肌肉内的长期稳定植入与高效工作。相较于大脑,外周肌肉在运动时会产生更为剧烈的形变与拉伸,这对电极的柔软性、耐久性以及信号稳定性提出了近乎苛刻的要求。而 NeuroWorm 凭借其独特的微型化、可拉伸结构优势,在肌肉内依然能够紧密贴合组织,持续采集高质量信号,为外骨骼精准控制、康复辅助治疗以及日常场景中的人机协同作业带来了全新可能。

研究团队运用微创植入技术,将 NeuroWorm 电极成功植入大鼠腿部肌肉,令人惊叹的是,它稳定工作时长超过了 43 周。更值得一提的是,在外部磁场的精准操控下,NeuroWorm 能够在肌肉上表面自由游走,在植入后的一周内,每天都能变换监测位置,全方位、多角度地捕捉肌肉活动的生物电信号变化。在长期植入过程中,NeuroWorm 展现出了优异的生物相容性,植入 13 个月后,其周围形成的纤维包裹层厚度平均不足 23 微米,周围组织的细胞凋亡率与正常组织几乎相当;反观传统不锈钢丝电极,在相同条件下包裹层厚度超过 451 微米,还伴随着显著的细胞凋亡反应,二者对比,高下立判。

此次 NeuroWorm 的研发成功,标志着我国在脑机接口电极技术领域实现了重大飞跃。它不仅为脑科学研究、神经调控治疗提供了强有力的新型工具,更为脑机接口从实验室走向广泛临床应用、人机协同深度融合的未来,铺就了一条坚实的技术基石。展望未来,随着研究的持续深入,NeuroWorm 有望在更多领域大放异彩,推动人类对神经系统认知与应用的全面革新。