AI语言的时代印记

在佛罗里达州立大学的一项历时两年的研究中,研究人员分析了2210万个词的非脚本化口语录音数据,发现了一个引人深思的现象:像”delve”(深入探讨)、”intricate”(复杂精巧)这类传统上属于学术写作的词汇,正高频出现在人们的日常对话中。这种变化始于2022年ChatGPT的发布,标志着人类语言习惯正在经历一场静默但深刻的变革。曾经口语化的表达”总之,咱这方案还有点问题”,如今可能被替换为”综上所述,该方案存在优化空间”,这种转变不仅体现在书面交流中,更已渗透到日常口语表达。本文将系统探讨AI对人类语言习惯的多维度影响,分析其背后的机制,并思考这一现象带来的机遇与挑战。

词汇选择的AI化趋势

“GPT词汇”的爆发式增长

德国马克斯·普朗克研究所的追踪实验显示,自ChatGPT问世后,”突破性”、”深入研究”等典型AI用语在播客中的使用频率激增47%。佛罗里达州立大学的研究团队通过对比ChatGPT发布前后(2019-2021年vs 2023-2025年)的用语习惯发现,”surpass”(超过)、”align”(对齐)等词汇的使用频率显著上升,而这些词汇的同义词如”explore”(探索)、”investigate”(调查)则保持相对稳定。这种选择性增长模式强烈暗示了AI对特定词汇的偏好正在影响人类的语言选择。

AI高频词汇的渗透不仅限于特定领域。科技记者Emily Carter观察到一个有趣现象:某美食博主在最新视频中连续7次使用”让我们探索(explore)这个配方”,而半年前她的高频词还是简单的”试试(try)”。这种从简单动词向更复杂、更学术化表达的转变,展示了AI影响的范围之广。剑桥大学语言学教授David Chen的对比研究进一步揭示,在学术论文初稿与GPT修改版之间,”comprehend”(理解)取代了60%的”understand”基本表达,这种”升级”现象正在从书面语向口语扩散。

词汇变迁的量化证据

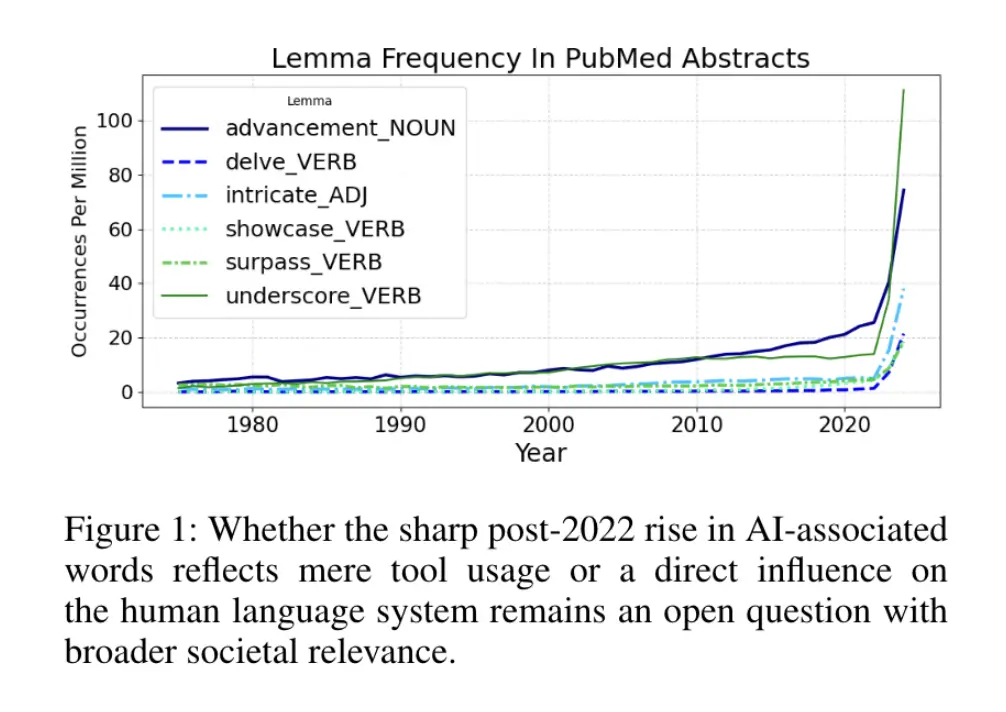

Jeremy Nguyen博士2024年3月的研究发现,PubMed上所有文章中包含”delve”一词的比例从2022年的不足0.1%上升到0.5%。康奈尔大学的对比研究则显示,部分使用AI写作工具的印度英语使用者,其生成的文本风格更趋近于美式英语。这种变化不仅体现在词汇选择上,还表现在语言风格的同质化——当使用者输入方言特征明显的提示时,ChatGPT倾向于生成更符合”标准美式英语”的输出,有时方言特征会被简化或呈现夸张化趋势。

澳大利亚斯威本科技大学的研究(注:该研究尚未经同行评议)观察了用户在二手交易平台的行为变化。研究发现,用户在接触了ChatGPT生成的商品描述范例后,其自行撰写的商品描述平均长度从接触前的约33个字符,增至接触后的约87个字符。这种”文本膨胀”现象与AI倾向于使用更多修饰语和复杂句式密切相关,而这种习惯正通过模仿学习机制传递给人类用户。

表:ChatGPT发布前后部分词汇使用频率变化对比

| 词汇 | 使用场景 | 2022年前频率 | 2025年频率 | 增长率 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|---|

| delve | 学术文章 | 0.1% | 0.5% | 400% | Nguyen博士研究 |

| meticulous | 播客用语 | 基准值 | +47% | 47% | 马普研究所 |

| explore | 美食视频 | 高频 | 被”delve”部分替代 | – | Emily Carter观察 |

| comprehend | 学术论文 | 基准值 | 取代60%”understand” | – | David Chen研究 |

表达风格的深层转变

从主观表达到数据驱动的语言

美国播客《Tech Today》的主持人近期无意识地将”我认为”替换为”根据现有数据分析”,这一微小但深刻的变化揭示了AI对人类思维表达方式的深层次影响。芝加哥大学的Dr. Roberts团队警告,当人们习惯用”从多角度评估”代替”我觉得”,可能正在丧失主观表达勇气。这种转变表面上提升了表达的专业性和客观性,但潜在地削弱了个人观点的直接性和独特性。

AI系统的默认交互模式也在塑造人类的沟通风格。研究显示,用户与语音助手互动时,会自然采用更直接、命令式的语言风格,减少使用”我”、”请”等人际交流中的常见元素。亚马逊Alexa用户的定性研究表明,他们与AI系统的交流方式比人际对话更加简化。这种”功能化”的语言模式可能通过习惯形成机制,潜移默化地影响人与人之间的交流方式,使日常对话也逐渐失去礼貌语和个性化表达。

结构性与冗长化的表达

生成式AI的输出往往呈现出特定的结构性特征:开头概括、中间分点论述、结尾总结。这种”三明治式”结构因其清晰性和逻辑性而被广泛模仿,导致人类自主生成的文本也逐渐遵循这一模式。加州大学伯克利分校的研究发现,即使用户输入简短或碎片化的提示,ChatGPT也会生成结构完整、用词考究的回应,这种”升级”效应使用户倾向于模仿AI的输出风格。

佛罗里达州立大学的研究团队在分析科技类播客时发现,非脚本对话中学术写作词汇的增加伴随着句式复杂化的趋势。传统口语中常见的省略句、短句被更长的复合句替代,如将”这个不行”表达为”该方案在当前参数下不具备可行性”。这种变化在提升信息密度的同时,也可能损失了口语的即时性和亲切感。

影响机制与传播路径

模仿权威的心理机制

马普研究所的Levin Brinkmann指出:”AI技术中存储的模式似乎正在反馈到人类思维中。我们倾向于模仿那些我们认为知识渊博或重要的人,许多人现在无意识地开始将AI视为这样的存在。”这种权威模仿效应解释了为何即使没有直接复制AI生成内容,人们也会逐渐吸收其语言特征。康奈尔大学计算机科学家Jon Kleinberg进一步阐释:”ChatGPT的语言具有传染性,人们被其吸引,因为它听起来很权威。”

AI的影响通过多种渠道渗透到日常语言中。直接使用AI生成内容是最明显的路径,但更隐蔽的是间接模仿——用户在反复接触AI润色的邮件、社交媒体帖子后,无意识地吸收了其中的词汇和句式。德国马克斯·普朗克人类发展研究所的研究方法很好地展示了这一过程:他们将数百万篇人类写作输入ChatGPT进行”润色”,识别出AI偏好的词汇如”强调”、”理解”、”支持”、”突破性”等,然后追踪这些词汇在YouTube视频和播客节目中使用频率的变化。结果显示,这些”GPT词汇”在英语口语中确实变得更加突出。

工具使用的习惯形成

当AI写作助手成为日常工作流程的一部分,用户的语言生成习惯会发生微妙变化。中央昆士兰大学的IT教授Ritesh Chugh建议,用户可以通过调整AI工具的设置(如要求避免重复、使用更精确的语言、自定义语气)来优化生成文本的风格。然而,大多数用户倾向于接受AI的默认输出风格,这种便利性优先的选择使AI的语言模式得以大规模复制。

教育领域的案例尤为显著。纽约某高中教师Sarah Miller的教案显示,学生议论文中”tapestry”(复杂组合)这类生僻词使用量同比暴涨210%,但口语测试时仍有42%学生无法准确释义。这种”术语通胀“现象反映了表层的词汇借用与深层的理解不足之间的矛盾。语言心理学家Markus Weber指出:”当社交媒体充斥’革命性方案’、’关键性进展’等大词,真实信息密度反而可能下降。”

多维度影响评估

积极效应:表达的民主化与提升

AI对语言习惯的影响并非全是负面。《智能学习环境》杂志的一项研究发现,将ChatGPT作为写作教练的学生,在连贯性、词汇量和语法方面均有提升。对于非母语者而言,AI生成的语言提供了一个稳定的模仿范本,成为不会疲倦的实时导师。Handshake的Christine Cruzvergara指出:”AI正在帮助用户写得更清晰、更自信,对那些畏惧正式写作的人来说,这是一种赋能。”

在跨文化交流场景中,AI的标准化输出可能降低理解门槛。康奈尔大学的研究发现,部分使用AI写作工具的印度英语使用者,其生成的文本风格更趋近于美式英语,这在全球化沟通环境中可能提升信息传递的效率。同时,AI工具能够帮助语言学习者接触更丰富的词汇和更规范的句式,加速学习进程。

潜在风险:同质化与真实性丧失

随着AI成为日常生活中的”无声合著者”,个人写作风格正面临同质化威胁。如果邮件、社交帖子乃至短信都开始采用同一种GPT式表达,人类的语言将逐渐失去个性印记。在情感表达方面,这一问题尤为突出——用AI撰写的分手信或道歉信虽然语言精致,但往往让接收者感觉”有些不对劲”,因为过度修饰牺牲了情感细腻度。

语言多样性也面临挑战。ChatGPT等AI工具默认采用标准美式英语,可能长期削弱方言或文化习语的使用。著名语言学家及AI评论家Emily Bender指出,对网络上激增的特定”范式”词汇(如”解决方案”、”范式”)保持警觉,有助于减少表达上的同质化。这种同质化不仅限于词汇选择,还延伸到思维模式——当人们习惯用AI的框架组织思想,原创性和批判性思维可能受到抑制。

表:AI影响人类语言习惯的积极效应与潜在风险

| 影响维度 | 积极效应 | 潜在风险 | 典型案例 |

|---|---|---|---|

| 词汇选择 | 丰富表达手段,提升精确性 | 同质化,非常用词汇的滥用 | “delve”替代”explore”,生僻词使用增加但理解不足 |

| 语言结构 | 提升逻辑性、清晰度 | 句式冗长,失去口语活力 | 从”这个不行”到”该方案在当前参数下不具备可行性” |

| 思维表达 | 促进系统性思考 | 抑制主观表达勇气 | “我认为”变为”根据现有数据分析” |

| 学习过程 | 辅助语言学习,提供范例 | 表面模仿而非深度理解 | 学生使用”tapestry”等词但无法准确释义 |

| 文化多样性 | 促进标准语传播 | 削弱方言和习语 | 印度英语向美式英语靠拢 |

应对策略与未来展望

个人层面的语言自觉

面对AI的语言渗透,保持表达个性需要更高的语言自觉。剑桥大学语言学教授David Chen建议,用户可以有意识地在工作中避免使用AI惯用的特定词汇和句式。教育工作者反映,部分学生出于对原创表达的坚持,已开始主动拒绝使用AI工具进行写作。这种抵抗虽然极端,但反映了对语言真实性的珍视。

在日常使用中,中央昆士兰大学的IT教授Ritesh Chugh提出的方法更为可行:通过调整AI工具的设置(如要求避免重复、使用更精确的语言、自定义语气)来优化生成文本的风格。用户也应定期反思:自己的表达是否还保留个性特征?是否需要插入个人故事、幽默元素或情感色彩?正如《科学美国人》所强调:”把AI当作一个有用的初稿工具,而不是最终定稿。”

技术设计的改进方向

从技术角度看,AI系统可以设计得更加”语言友好”。目前的AI交互界面往往鼓励简化、功能性的表达,而未来的设计可以更加注重语言多样性保护。例如,系统可以主动识别并提示用户是否过度依赖某些”GPT词汇”,或提供更多风格化、个性化的表达建议。亚马逊Alexa用户的研究表明,当前的语音交互模式导致人们使用更简化的语言,这一现象需要通过改进AI的语音理解能力而非要求用户简化表达来解决。

AI开发者还可以考虑构建多方言、多文化背景的模型,避免将语言标准单一化。加州大学伯克利分校的研究发现,ChatGPT倾向于将方言特征明显的输入转化为标准美式英语,这种”标准化冲动”需要通过技术手段加以平衡,保护语言的地方特色和文化内涵。

社会层面的对话与规范

佛罗里达州立大学的研究最后提出了一个深层担忧:如果AI用词习惯会悄悄渗透到人类语言里,那万一AI有不好的倾向,会不会连带着影响人类的想法?这一问题将在2025年10月举行的第八届人工智能、伦理与社会会议(AIES)上进一步探讨。学界需要建立跨学科对话机制,联合语言学家、心理学家、AI伦理学家共同研究语言影响的长期效应。

教育系统也需调整以适应这一变化。纽约高中教师Sarah Miller的案例显示,学生可能滥用生僻词而不解其义,这要求教育者更加重视词汇的深度学习而不仅是表面使用。同时,写作评价标准可能需要调整,更加重视思想原创性而非词汇华丽度。语言学家Emily Bender建议的”对范式词汇保持警觉”,可以转化为具体的教学实践,培养学生的语言批判能力。

在借助与保持之间

AI对人类语言习惯的影响已成不可逆转的趋势,但这不意味着人类表达的独特性将被彻底同化。历史告诉我们,人类语言始终在吸收新元素的同时保持其创造性本质——正如互联网重塑了流行语传播方式但未消灭语言多样性,AI也将成为语言演变史上的一个新参与者。

核心挑战不在于拒绝AI辅助,而在于如何在借助其优势的同时,保留人类表达的真诚与个性。ChatGPT可以帮我们写出语法完美的句子,但只有人类能赋予这些句子真实的情感和独特的视角。当我们说”综上所述,该方案存在优化空间”时,或许可以偶尔回归到”总之,咱这方案还有点问题”的直白——因为在适当的语境中,后者可能传递更真实的态度和温度。

面对AI的语言渗透,最健康的姿态或许是:既不过分警惕以至于拒绝有益的工具,也不盲目接受以至于丧失表达自我;既能享受AI带来的表达便利,又能时刻记得”没有它们时,我们是谁”。在这种平衡中,人类语言将继续其永恒的演化,既拥抱新技术带来的可能性,又保持其作为人类本质表达的独特性。