在自动驾驶技术的激烈角逐中,传感器技术路线的选择一直是业内争论的焦点。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克,这位科技领域的先锋人物,再次将激光雷达技术推到了风口浪尖。他坚定地指出,激光雷达在恶劣天气条件下的表现不佳,相比之下,摄像头方案才是更可靠的选择,能够为自动驾驶提供更稳定、安全的保障。

马斯克的 “激光雷达批判” 再升级

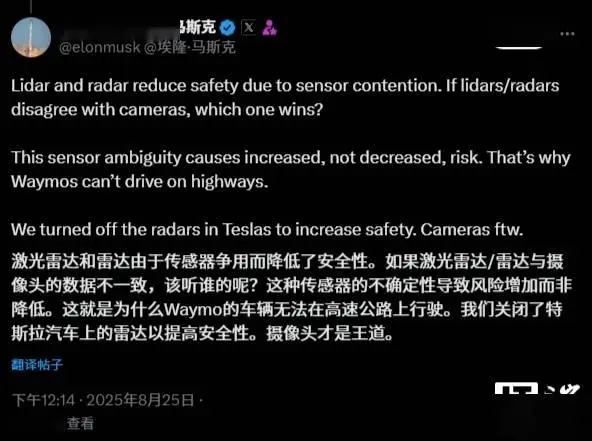

马斯克对激光雷达的质疑并非一朝一夕。本周早些时候,他就曾针对其他车企对激光雷达和雷达的过度依赖发声,直言 “激光雷达和雷达会因‘传感器冲突’降低安全性”。他犀利地指出,当激光雷达、雷达与摄像头这几种传感器的感知结果不一致时,系统很难判断究竟该以哪个为准。这种传感器数据模糊不清的问题,不但无法提升安全性,反而会增加风险。马斯克还特别提到,这就是 Waymo 的车辆在高速公路行驶时存在局限的原因。而特斯拉果断关闭车型上的雷达,恰恰是为了提升车辆的安全性能,凸显出摄像头方案的核心地位。

随后,马斯克又一次围绕这一话题深入展开讨论,且再次将 Waymo 作为案例。此次,他将关注重点放在了 Waymo 车辆在恶劣天气下的适应能力上。马斯克表示:“受反射散射影响,激光雷达在雪、雨或沙尘环境下表现糟糕,这也是 Waymo 车辆在强降水天气里完全无法行驶的原因。” 他还提到,自己曾主导过 SpaceX “龙” 飞船与空间站对接时所用激光雷达的研发工作,基于此,他对激光雷达技术的优势与短板有着深刻的认识。他承认,激光雷达在某些特定场景中确实能发挥作用,但在应对复杂多变的恶劣天气时,其局限性也暴露无遗。

特斯拉与行业技术路线的分歧

特斯拉在自动驾驶技术发展进程中,毅然选择了一条与行业多数企业截然不同的道路。几年前,特斯拉彻底摒弃了 “摄像头 + 雷达” 的组合方案,开启了 “特斯拉视觉(Tesla Vision)” 这一纯视觉路线的探索之旅。自转型以来,特斯拉旗下所有车型均仅依靠摄像头实现环境感知,并且马斯克始终坚定不移地推行这一战略。

与之形成鲜明对比的是,Waymo 等公司的自动驾驶项目均以激光雷达为核心技术。激光雷达通过发射激光束并测量反射光的时间来构建周围环境的三维模型,在理想条件下能够提供高精度的距离信息和物体轮廓识别。然而,马斯克认为这种技术在实际应用中存在诸多问题,尤其是在天气状况不佳时。

激光雷达在恶劣天气中的困境

从技术原理层面来看,激光雷达在雪、雨、沙尘等恶劣天气条件下表现欠佳有着内在的物理原因。激光雷达发射的激光束在传播过程中,遇到雨滴、雪花、沙尘颗粒等会发生反射散射现象。这不仅会使激光束的能量衰减,导致返回的信号变弱,影响对物体距离和形状的准确判断;而且反射散射产生的干扰信号会混入正常的回波信号中,造成点云数据的混乱,使系统难以准确识别真实的目标物体。例如,在强降雨天气下,雨滴对激光的散射作用会使激光雷达的有效探测距离大幅缩短,原本能够探测到几百米外物体的激光雷达,此时可能只能在几十米的范围内正常工作,甚至在某些极端情况下,大量的雨滴散射信号会让激光雷达完全无法分辨目标物体,出现 “致盲” 的情况。

相比之下,摄像头作为被动光学设备,主要通过捕捉光线形成图像,再利用先进的图像识别算法来感知周围环境。虽然摄像头在低光照等特定情况下也面临挑战,但在面对雨雪沙尘等恶劣天气时,其受影响程度相对较小。尤其是随着图像处理算法和人工智能技术的不断发展,摄像头能够通过对图像中物体的纹理、形状、颜色等多维度信息进行分析,更准确地识别和跟踪目标物体。而且,多个摄像头组合形成的视觉系统能够提供更广阔的视野范围,弥补单一摄像头的视觉盲区,为车辆提供更全面的环境感知。

马斯克还透露,特斯拉 Model S 和 Model X 曾搭载过自研的高分辨率雷达,但经过实际测试和对比,该设备的性能 “无法与被动光学设备(即摄像头)相比,因此我们最终决定停用雷达”。这一举措进一步彰显了特斯拉对摄像头方案的坚定信心,也体现了马斯克对技术路线选择的严谨态度和前瞻性眼光。

随着自动驾驶技术的不断发展,技术路线的选择将对企业的发展方向和产品竞争力产生深远影响。马斯克对激光雷达的持续批判以及对摄像头方案的力挺,无疑会引发行业内更深入的思考和讨论。未来,究竟是激光雷达与其他传感器融合的方案能够突破现有困境,实现更高级别的自动驾驶;还是特斯拉坚持的纯摄像头方案能够不断优化完善,引领自动驾驶技术走向新的高度,让我们拭目以待。但无论如何,技术的最终目标都是为了提升交通安全和出行效率,为人们带来更便捷、可靠的出行体验。