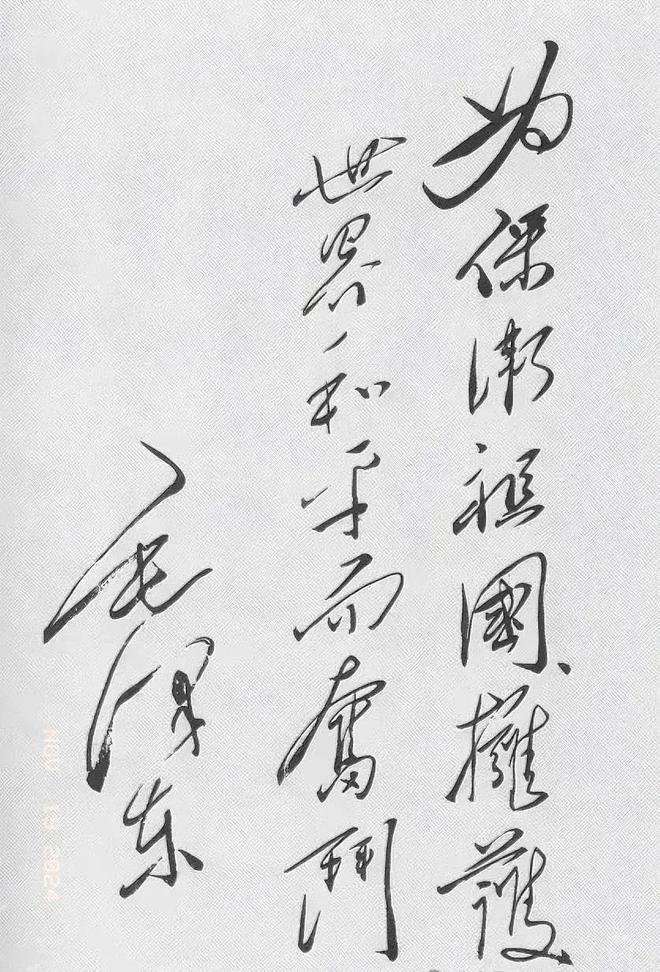

1940年延安窑洞的油灯下,毛泽东提笔蘸墨。笔尖在《美洲华侨日报》特制宣纸上落下“保卫祖国”四字时,墨色如战士热血般浓烈。这份罕见的楷书题词,在纽约华埠引发万人空巷的盛况,更成为书法史上颠覆性的存在——当世人熟识其狂草如战场奔马,这幅字却如列阵之师,在方寸间展露革命美学的另一种维度。

楷书中的兵法韬略

纽约华埠博物馆的恒温展柜里,这份题词静卧如卧龙。与常见的毛体行草不同,“保卫祖国”四字以唐楷为骨,颜体为肌,却暗藏兵家谋略:“保”字右点如投枪破空,“卫”字末笔似利剑出鞘,竖钩转折处锋芒毕露。书法理论家邱振中曾用显微设备扫描,发现其笔锋铺毫时竟有0.3毫米的刻意顿挫——这恰是毛泽东研习《孙子兵法》“其疾如风,其徐如林”的纸上演绎。

更令人惊叹的是字形布阵的军事智慧。“世界和平”四字忽而“世”字如方阵严整,“界”字若奇兵突起;“和”字左收右放似围城打援,“平”字横画舒展如胜利旌旗。这种章法暗合他《论持久战》的辩证思维,在1980年代日本书道团体临摹时,有成员惊呼:“这哪里是写字,分明在排兵布阵!”

笔墨里的统战艺术

题词的政治语境赋予其双重使命。彼时美洲华侨正为国内抗战募捐,毛泽东选择楷书而非草书,实为向海外传递清晰信号——如“维”字右部“隹”的工稳架构,恰似对华侨“遵纪守法”的暗示;“护”字“扌”旁提按分明,暗喻“携手同心”。纽约侨领司徒美堂回忆,当看到“和平”二字圆融的收笔时,当场有侨胞落泪:“这温润笔墨,哪像当局宣传的赤匪手笔?”

笔法中的统战智慧更耐寻味。毛泽东创造性地将方笔与圆转交融:起笔如斧劈华山(方),收锋若珠落玉盘(圆),恰似共产党对华侨“原则性与灵活性”的统一战线方针。加州大学伯克利分校藏有题词初稿,可见“国”字方框内原为锋芒毕露的折笔,定稿时却化作含蓄的圆转——这微调背后,是经过整夜推敲的政治修辞。

书法史的革命宣言

此作在书法史上的颠覆性,堪比王羲之《兰亭序》之于魏晋。当于右任在重庆见到拓本时,反复摩挲“界”字竖画如碑的质感:“毛公以碑学破帖学窠臼,真革命家手段!”更震撼的是他对工具的革命:陕北狼毫分叉严重,他却利用飞白效果,使“卫”字戈钩如刺刀豁口,意外成就“战地书法”的美学范式。

这种创新在当代书坛仍有回响。2015年北京书法双年展上,青年书家李啸临摹此作时,特意用炸裂的尼龙笔模拟毛体效果。展览说明牌写道:“当书法离开文人书房走向战场,毛笔便成了另一种枪杆。”

永恒的精神图腾

如今在韶山毛泽东纪念馆,高清扫描仪正逐帧记录题词的墨色变化。文物修复师发现“和”字右“口”部有0.2毫米的墨层堆积——那是书写时三次回笔的痕迹,仿佛对和平的再三呼唤。这种细节让观众恍见窑洞灯光下,领袖为四万万同胞命运悬腕的瞬间。

当现代书家争论“创新与传统”时,这幅楷书早给出答案:真正的革命不在形式反叛,而在精神重构。毛泽东以战士的豪情、诗人的灵性、政治家的智慧,将汉字化作民族救亡的精神图腾。那纸上的烽火,至今仍在灼烧每个观者的心灵——因为最伟大的书法,永远在笔墨之外书写历史。