2025年的夏天,中国互联网江湖的座次悄然生变。当腾讯音乐以346.34亿美元的市值首次闯入中国互联网公司前十时,市场惊呼”音乐巨头归来”。这个曾因版权战、用户流失被唱衰的平台,在2025年上半年用一份”市值翻倍”的成绩单,重新回到了聚光灯下。然而,在资本市场的欢呼声中,腾讯音乐的”隐忧”正逐渐浮出水面——月活用户连续14个季度下滑、付费增长触及天花板、短视频平台跨界狙击……这场”市值狂欢”背后,是一场关于”保存量”与”求增量”的艰难博弈。

市值高光的B面:用户基本盘在收缩

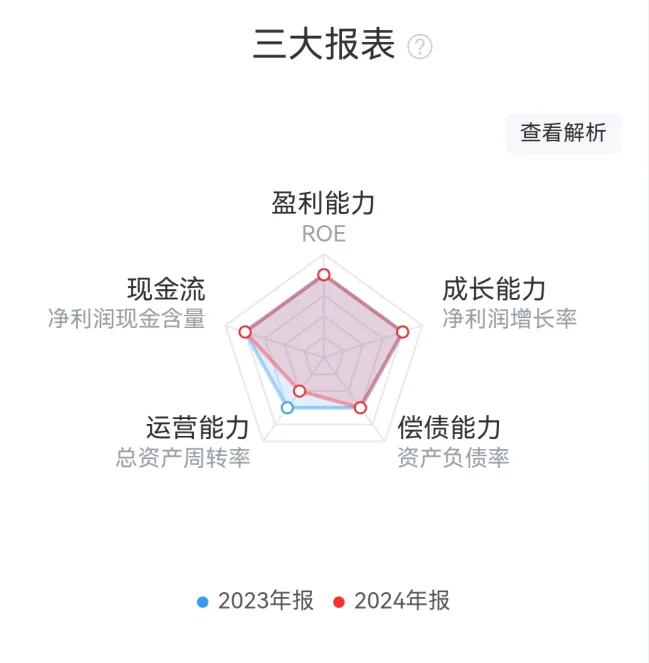

腾讯音乐的市值逆袭并非偶然。从2024年下半年开始,其股价从不足20美元一路攀升至30美元区间,市值增幅超70%。2025年第一季度财报更印证了这份”高光”:营收73.6亿元,同比增长8.7%;调整后净利润22.3亿元,同比大增22.8%;单个付费用户月均收入(ARPU)达11.4元,同比增长7.5%。财务数据的亮眼,让外界看到了这家音乐巨头”降本增效”的成果——通过优化运营成本、提升付费用户价值,腾讯音乐在存量市场中榨出了更多利润。

但硬币的另一面是,支撑互联网平台生命力的”用户基本盘”正在加速收缩。自2023年第二季度以来,腾讯音乐的在线音乐月活跃用户数(MAU)已连续14个季度同比下滑。最新数据显示,其MAU已从巅峰期的超8亿跌至6.8亿,用户规模的萎缩速度远超预期。更严峻的是付费用户的增长瓶颈:2024年第一季度至2025年第一季度,腾讯音乐的付费用户环比净增从680万骤降至190万,增速放缓至个位数。据中国互联网络信息中心(CNNIC)统计,当前国内在线音乐付费转化率已接近30%,几乎触及行业天花板——这意味着,腾讯音乐想要通过”拉新”实现增长的路径已基本封死。

用户流失的背后,是互联网用户习惯的彻底变迁。当Z世代将刷短视频作为主要娱乐方式,当”听歌”从”主动选择”沦为”背景音”,音乐平台的用户粘性正在被稀释。腾讯音乐曾试图通过”账号共享限制”挽回流失:2025年4月,QQ音乐宣布对会员设备播放数设限(音乐包1台、绿钻3台、超级会员5台),试图遏制”一人付费、全家听歌”的”白嫖”行为。但这一举措更像”饮鸩止渴”——用户抱怨”会员权益缩水”的声音充斥社交平台,反而加速了部分价格敏感型用户的流失。正如行业观察者”三易生活”所言:”对依赖网络效应的互联网产品来说,用户减少却收入增加,更像是透支未来的’虚假繁荣’。”

真正的对手:不是网易云,而是”短视频系”的汽水音乐

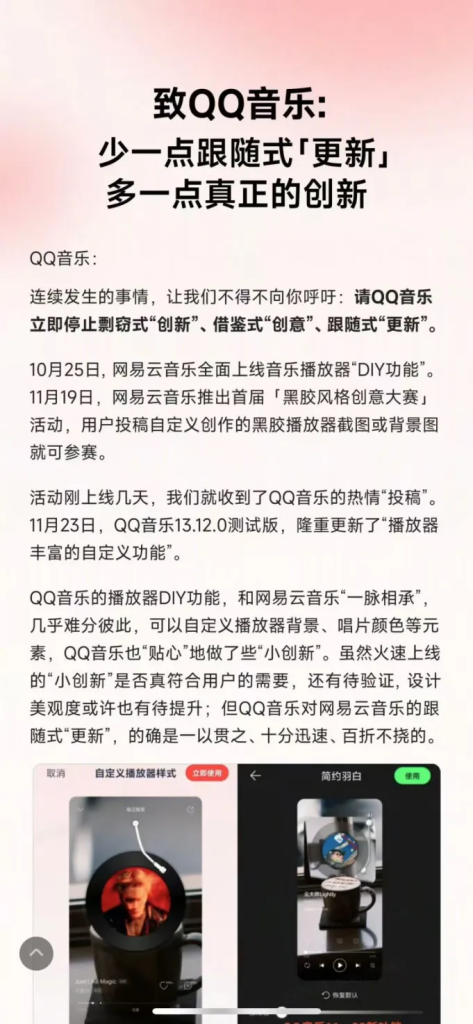

在外界看来,腾讯音乐的最大竞争对手始终是网易云音乐——二者曾因”一起听””播放器DIY”等功能互相”借鉴”,被用户戏称为”音乐界的宿敌”。但现实是,网易云音乐虽凭借社区文化和独立音乐人生态稳居第二梯队,却始终难以动摇腾讯音乐的霸主地位。真正让腾讯音乐感到压力的,是后起之秀”汽水音乐”。

作为字节跳动旗下的音乐平台,汽水音乐的崛起堪称”现象级”。2025年初,其月活用户已逼近1亿,活跃渗透率达11.48%(QuestMobile数据),成功跻身90后用户偏好的TOP10 APP。与传统音乐平台不同,汽水音乐的”杀手锏”是短视频生态的深度绑定:依托抖音的”15秒神曲孵化器”属性,用户在刷短视频时被片段吸引,可直接跳转至汽水音乐收听完整版;而歌曲若在抖音爆火,汽水音乐会迅速将其推至首页,形成”短视频引流-音乐平台留存”的闭环。公开数据显示,汽水音乐与抖音联合发起的”看见音乐计划”已吸引超12万首歌曲参与,其中50余首歌曲全网年播放量破亿——《The Girl》等”抖音神曲”的走红路径,正是这种生态威力的最佳注脚。

更让腾讯音乐警惕的是,汽水音乐的”免费+低价”策略精准击中了用户痛点。相较于腾讯音乐的”绿钻会员+付费单曲”模式,汽水音乐主打”免费听全曲+广告变现”,辅以低价会员(月费仅5元),迅速吸引了大量对价格敏感的年轻用户。一位95后用户直言:”刷抖音时听歌已经习惯了免费,汽水音乐连会员都不用开,何必再充QQ音乐?”

反击战:收购喜马拉雅,补长音频短板

面对汽水音乐的步步紧逼,腾讯音乐并未坐以待毙。其反击策略分为两步:一是强化”视频号+音乐”的协同效应,二是通过收购喜马拉雅补足长音频短板。

视频号作为腾讯生态的核心流量入口,已成为腾讯音乐的重要依托。2025年第一季度,腾讯音乐与视频号深度联动,推出”音乐人直播””经典歌曲演唱会”等直播内容,用户可在观看直播的同时点播付费歌曲。数据显示,视频号音乐直播的观看人次环比增长200%,带动音乐付费收入增长15%。这一举措不仅盘活了视频号的流量,更让用户从”被动听歌”转向”互动参与”,提升了用户粘性。

另一大动作是收购喜马拉雅。作为国内长音频领域的头部平台,喜马拉雅拥有超3亿月活用户、5000万+有声内容。腾讯音乐此前虽通过投资懒人听书、合并酷我畅听布局长音频,但始终未形成”听歌+听书+听播客”的闭环。收购喜马拉雅后,腾讯音乐的内容库将从”音乐”延伸至”泛音频”,覆盖通勤、睡前、家务等多元场景,有望将”音乐用户”转化为”音频用户”,大幅提升单用户时长。例如,一位职场用户可能白天在QQ音乐听流行歌曲,晚上在喜马拉雅听知识付费课程,这种场景融合将增强用户对平台的依赖。

不过,长音频赛道的竞争同样激烈。字节跳动旗下的番茄畅听已构建成”番茄小说+AI听书+网文短剧”的生态,2024年第四季度月活达9600万,超过喜马拉雅的8300万。当”汽水音乐+番茄畅听”的组合与”腾讯音乐+喜马拉雅”正面交锋,谁能率先实现”音频内容生态化”,谁就能在未来竞争中占据主动。

未来之问:从”版权囤积”到”生态定义”

腾讯音乐的市值翻倍,本质上是资本市场对其”降本增效”能力的认可,但这场”狂欢”更像是一场”防守战”。在用户增长见顶、竞争对手环伺的背景下,腾讯音乐需要回答一个更根本的问题:当音乐不再是”刚需”,当用户注意力被短视频、直播、游戏分散,平台如何重新定义”音乐消费”的价值?

行业分析师张书乐指出:”音乐产业的竞争正从’版权囤积’转向’生态融合’。过去,平台靠独家版权争夺用户;现在,用户需要的是’一站式音频服务’——既能听歌,又能听书、听播客,甚至参与音乐创作。”这意味着,腾讯音乐需要的不仅是守住现有用户,更要通过生态创新创造新的需求。例如,结合AI技术推出”智能作曲”功能,让用户参与音乐创作;或基于用户听歌数据推荐个性化音频内容,提升用户粘性。

站在300亿美元市值的节点上,腾讯音乐既迎来了”守成”的喘息之机,也面临着”破局”的紧迫压力。月活下滑的警报尚未解除,汽水音乐的追击仍在继续,长音频的布局效果有待验证……这场关于”保存量”与”求增量”的战争,才刚刚开始。或许正如”美股研究社”所言:”腾讯音乐需要证明的,不仅是财务数据的韧性,更是定义下一代音乐消费形态的野心。”