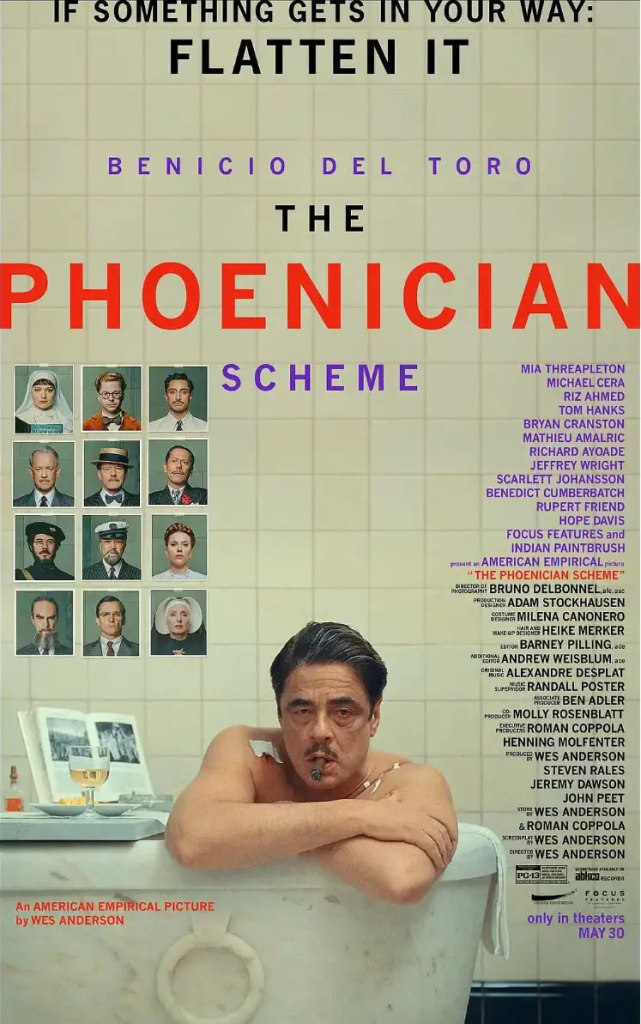

当韦斯·安德森的《腓尼基计划》在银幕上展开那标志性的对称构图时,观众们或许会感到一丝似曾相识的愉悦。高饱和度的色彩、精心设计的平移镜头、宛如精密钟表般运转的叙事节奏——这位”对称狂魔”再次证明了自己在视觉风格上的极致追求。然而,在这令人目眩的美学盛宴之下,却隐藏着一个令人不安的真相:这位曾经以《布达佩斯大饭店》震撼世界的天才导演,似乎正在陷入一场难以突破的创作困境。

《腓尼基计划》延续了安德森标志性的视觉语言,甚至可以说达到了他个人美学的巅峰状态。片头段落中,遭受坠机事故的富豪科尔达一边让护士疗伤,一边享用早餐的场景,堪称当代电影美学的教科书式范例——色彩搭配和谐得如同调色盘上的实验,道具摆放形成近乎数学般精确的构图,每一个细节都经过精心计算以达到视觉上的完美平衡。这种对形式完美的执着追求,让强迫症患者都能获得极大的审美愉悦,也让普通观众沉浸在一种超现实的梦幻体验中。

然而,当我们将目光从这些令人惊叹的画面转向故事本身时,问题便开始浮现。《腓尼基计划》讲述了一位欧洲富豪在经历多次暗杀后决定立遗嘱,培养女儿成为自己庞大商业帝国继承人的故事。表面上看,这是一个关于权力交接、家族传承的典型叙事,但安德森试图赋予它更深层次的主题探讨——关于父爱、关于救赎、关于资本与人性的复杂关系。遗憾的是,这些宏大的主题在影片中显得支离破碎,如同被强行塞入精美礼盒的廉价糖果,外表华丽却缺乏实质内容。

影片中最明显的割裂感来自于主角科尔达的人物塑造。导演试图将他塑造成一个优缺点并存的复杂人物:一方面是十恶不赦的资本家,贩卖军火、贿赂官员、操纵市场;另一方面又渴望亲情,对女儿怀有隐秘的柔情。这种人物设定的初衷无疑是好的,但在执行层面却出现了严重问题。科尔达的形象如同被撕裂成两半——东方父亲式的沉默寡言与西方宗教式的忏悔救赎被生硬地拼凑在一起,缺乏内在的逻辑连贯性。相比之下,《布达佩斯大饭店》中的古斯塔夫虽然同样是一个矛盾的综合体,但他的贪婪与高尚、愤怒与温柔都统一在一个明确的时代背景和人物弧光中,最终形成了令人信服的角色塑造。

更令人遗憾的是,《腓尼基计划》在主题深度上的浅尝辄止。影片确实包含了一些对资本异化、家族纷争的隐喻,但这些思考大多停留在表面,如同蜻蜓点水般未能深入。反观安德森早期的作品,即便是看似轻松幽默的《月升王国》,也蕴含着对成长、爱情和人性的深刻洞察;《犬之岛》则通过拟人化的动物世界探讨了政治寓言和人性救赎。相比之下,《腓尼基计划》的讽刺显得过于温和,它的社会批判如同被包裹在糖衣中的苦药,甜腻的外表消解了应有的锋芒。

这种创作上的停滞或许反映了韦斯·安德森面临的根本困境:当视觉风格已经达到近乎完美的境地时,内容是否跟上了形式的脚步?《腓尼基计划》聚集了包括汤姆·汉克斯、布莱恩·克兰斯顿、本尼迪克特·康伯巴奇在内的七位奥斯卡提名者和四位奥斯卡得主,这种”数星星”式的豪华阵容固然能吸引眼球,但也暴露出导演可能过度依赖明星效应来弥补叙事不足的倾向。当画幅比例成为讲故事的主动工具,当每一个镜头的构图都精确到毫米级别时,内容本身是否也被这种极致的形式主义所束缚?

值得注意的是,《腓尼基计划》似乎有意复刻《布达佩斯大饭店》的成功模式——同样的男主角贯穿始终,类似的设定和主题。这种自我重复在创作中并不罕见,许多伟大艺术家都会在职业生涯中经历这样的阶段。但关键在于,安德森是否能够像当年的韦斯·安德森那样,找到突破自我的勇气和方法?《布达佩斯大饭店》之所以成功,不仅因为它的视觉风格,更因为它完美融合了形式与内容,将个人风格与时代反思紧密结合。而《腓尼基计划》虽然保持了前者令人惊叹的美学水准,却在思想深度上未能达到同等高度。

《腓尼基计划》最终呈现的是一个关于富翁破产的寓言——科尔达在经历一系列风波后,选择填上资金漏洞宣告破产,转而在一家餐馆做后厨,与女儿享受简单生活。这个结局看似温馨,实则透露出一种创作上的妥协——当无法在主题上实现突破时,至少可以在情感上给予观众安慰。但真正的艺术创作从来不应该满足于这种表面的和解,它应该像科尔达曾经追求的那些宏伟工程一样,敢于挑战不可能,敢于突破既有的边界。

韦斯·安德森的困境实际上是当代电影创作的一个缩影:在视觉技术日益精湛的今天,我们是否正在牺牲内容的深度来换取感官的刺激?当形式美学达到巅峰后,下一步该走向何方?这些问题没有简单的答案,但《腓尼基计划》至少勇敢地提出了它们——即使答案并不完美。

或许,真正的”腓尼基计划”不是影片中那个耗时30年的宏伟工程,而是韦斯·安德森对自己创作极限的挑战。在这个计划中,他既是慷慨的资助者,也是严厉的监工;既是蓝图的设计者,也是施工的工人。而观众们则像影片中的合伙人们一样,既期待这个计划的成功,又担心它会像那些被抬高价格的建筑材料一样,最终变成一场华而不实的表演。

在电影结束时,当科尔达与女儿在餐馆玩牌的场景缓缓展开,我们或许会想起电影开头那个在玉米地中瘸着腿却依然优雅的富豪。这个形象既是韦斯·安德森的自我投射——一个在形式美学道路上执着前行的艺术家;也是一个警示——当形式与内容开始脱节,即使是天才也可能迷失方向。而真正的艺术,永远需要在两者之间寻找那个微妙的平衡点。