2025年6月19日,一则关于”顾客在酒店洗漱包内发现使用过的HIV试剂盒”的新闻引发社会广泛关注。据澎湃新闻报道,北京东城区的徐先生在入住某连锁酒店时,在房间提供的洗漱包中发现了一个已拆封且明显使用过的HIV快速检测试剂盒。事件迅速发酵,涉事酒店、卫健部门及公众围绕”卫生安全””隐私泄露””管理责任”展开激烈讨论。

事件还原:从发现到争议

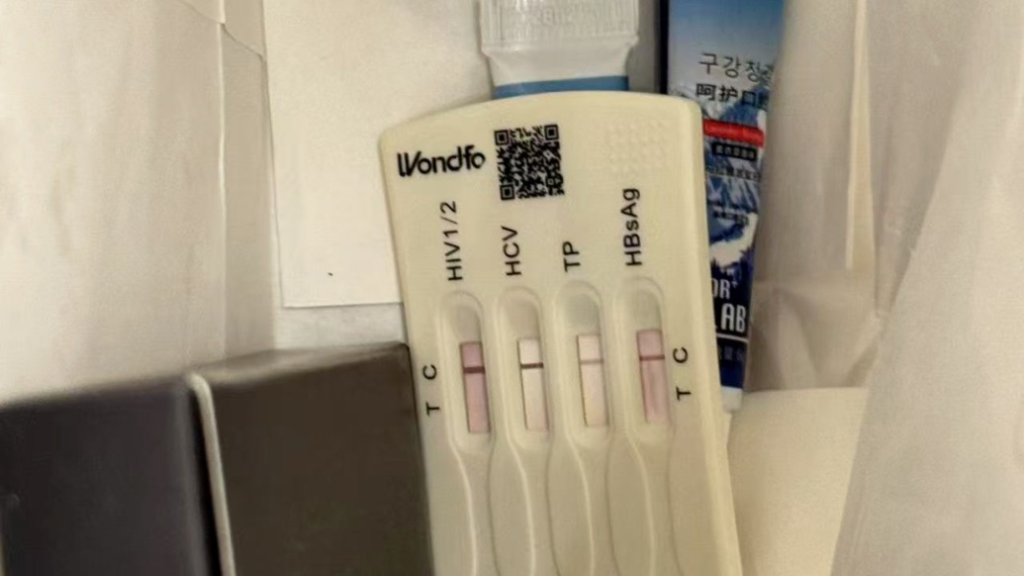

徐先生向媒体描述,他在办理入住后整理物品时,意外发现洗漱包内有一个透明塑料包装的HIV试剂盒。包装已被撕开,内部试纸显示检测痕迹,但未标注结果。”我当时非常震惊,这种私人物品怎么会出现在酒店提供的洗漱包里?”徐先生随即拍照取证并向酒店投诉。

涉事酒店回应称,已对涉事房间及洗漱包存放区域进行排查,但未找到其他异常物品。”目前无法确认试剂盒的来源,证据链不完整。”酒店公关负责人表示,所有洗漱用品均由总部统一采购并封装,理论上不应存在外来物品混入的可能。

事件曝光后,东城区卫生健康委员会介入调查。卫健部门表示,将重点核查酒店卫生管理流程,并联系试剂盒生产商追溯批次信息。与此同时,涉事酒店暂停了涉事楼层的运营,配合取样检测。

争议焦点:责任归属与潜在风险

事件的核心争议在于:HIV试剂盒为何会出现在酒店洗漱包中? 可能性分析指向多方:

- 前一位住客遗留:若试剂盒系前客私人物品,酒店清洁流程存在重大疏漏;

- 内部人员操作失误:酒店员工误将个人物品混入洗漱包;

- 恶意投放:有人故意制造恐慌或针对特定群体。

公共卫生专家指出,HIV试剂盒属于医疗废弃物,随意丢弃可能违反《医疗废物管理条例》。更关键的是,试剂盒若沾染体液且未妥善处理,存在交叉感染风险。”尽管HIV病毒在体外存活时间短,但若存在血液残留,仍需专业消杀。”某三甲医院感染科医生表示。

酒店与消费者的博弈:从对峙到妥协

事件初期,徐先生要求酒店公开道歉并赔偿精神损失。酒店则坚称”无直接证据证明试剂盒与酒店管理相关”,建议徐先生通过法律途径解决。双方僵持数日后,突然宣布”达成一致”。尽管细节未披露,但业内人士推测,酒店可能通过免单、补偿金等方式平息纠纷。

这一处理方式引发争议。法律博主@法山叔 在微博发文质疑:”若酒店确实无责,为何选择妥协?若存在过失,仅私下赔偿是否逃避了监管责任?”网友则分化为两派:支持者认为”和解是高效解决问题的方式”,反对者则呼吁”彻查背后是否存在系统性漏洞”。

卫健部门介入:调查什么?如何追责?

东城区卫健委回应称,调查将围绕三个层面展开:

- 酒店卫生管理审计:检查洗漱包分装、储存、配送流程是否符合《公共场所卫生管理条例》;

- 试剂盒溯源:联合市场监管部门调查试剂盒购买渠道,确认是否为正规医疗产品;

- 公共卫生风险评估:对涉事房间及周边环境采样,评估潜在健康威胁。

值得注意的是,卫健部门特别强调”不会公开涉事酒店名称”,理由是”避免引发公众不必要的恐慌”。这一表态遭到部分网民抨击:”隐瞒信息只会助长侥幸心理!”对此,法律专家解释称,若最终认定酒店无责,公开名称可能构成名誉侵权。

深层反思:酒店业的卫生信任危机

此次事件并非孤例。近年来,酒店行业屡陷卫生丑闻:从牙刷未消毒到床单残留血渍,再到如今的医疗废弃物疑云,每一次风波都在消耗消费者的信任。华美顾问机构首席知识官赵焕焱指出:”中国酒店业正面临’卫生信任赤字’,标准化清洁流程和第三方监管亟待加强。”

事实上,涉事酒店所属集团去年曾因”毛巾擦马桶”事件被约谈。此次试剂盒风波再次暴露了连锁酒店”重扩张轻管理”的弊端。一位离职的酒店客房主管向记者透露:”洗漱包分装通常由外包公司完成,员工可能为赶工跳过检查环节。”

HIV污名化:一场谣言与科学的较量

事件发酵过程中,部分自媒体渲染”酒店住客感染HIV”的谣言,导致涉事酒店遭网络暴力。对此,中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心发表声明:HIV仅通过血液、母婴和性接触传播,日常接触不会感染。专家呼吁公众理性看待检测试剂盒的存在:”自检试剂普及是防艾进步的体现,不应将其妖魔化。”

后续进展:行业整改与制度补漏

截至发稿前,东城区卫健委已对辖区内酒店开展突击检查,重点排查洗漱用品管理漏洞。国家卫健委亦表态将出台《住宿业卫生管理操作规范》修订版,明确”禁止在一次性用品中混入任何非标准物品”。

这场风波终将平息,但它留下的追问远未结束:当消费者连最基本的卫生安全都无法信任时,酒店业该如何重建口碑?而我们又是否做好了准备,以科学态度面对艾滋病这一全球性公共卫生议题?