一、高顺位背后的期待与现实挑战

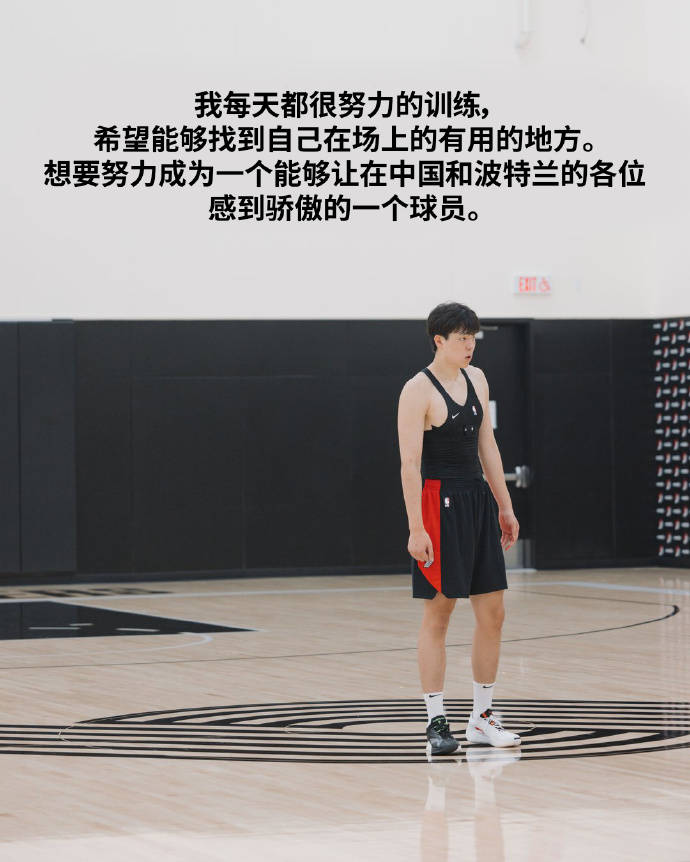

2025年NBA选秀大会上,波特兰开拓者用首轮第16号签选中中国中锋杨瀚森,使其成为继姚明、易建联之后第三位NBA首轮中国球员。这一结果既是对他天赋的认可,也意味着巨大的压力。杨瀚森在CBA的最后一个赛季场均贡献16.6分、10.5篮板、3助攻和2.6盖帽的全面数据,但NBA的竞技强度与节奏截然不同。

开拓者队记Casey Holdahl在近期播客中强调:“不要一开始就给他太多压力……让年轻球员在场上挣扎并非良策。”[用户原文] 这一观点与多位球探的评价一致——杨瀚森需克服比赛风格适应、语言障碍和体能短板三大难题。例如,夏季联赛中他因节奏过快而“喘不过气”,防守端频繁犯规,暴露出与国际顶级联赛的差距。

二、技术适配与角色定位:从“中国约基奇”到务实替补

尽管杨瀚森被部分媒体类比为“中国约基奇”,但开拓者教练组更倾向于谨慎看待这一标签。他的优势在于高位策应和低位脚步,但NBA内线要求更快的决策速度。球探指出:“他习惯多次运球转身,但现代NBA内线接球后最多运两次就必须出手或传球。” 夏季联赛中,他场均3.8次助攻展现传球潜力,但3.8次失误也暴露了对抗下的处理球问题。

新赛季,杨瀚森预计担任替补中锋,场均出场时间约15-18分钟,主力中锋克林根将占据更多时间。队记Mike Richman认为,若能贡献“8分7篮板3助攻”已算合格,尤其助攻数据对内线而言难能可贵。这种理性预期既避免捧杀,也为他的成长留出空间。

三、语言与文化融入:场外挑战不亚于场上

杨瀚森目前仍依赖翻译完成日常沟通,但篮球术语的掌握已有所进步。开拓者队记Victor Sun观察到,他在训练中能用英语简单交流跑位,但媒体采访仍需翻译辅助。语言能力直接影响战术执行,尤其是防守端的换防沟通。此外,NBA的“新秀过渡计划”(RTP)为他提供了财务管理和文化适应课程,帮助应对海外生活的孤独感与商业诱惑。

四、长期视角:耐心是培养天才的最佳策略

历史经验表明,国际中锋的成长周期较长。姚明新秀赛季场均13.5分8.2篮板,直到第三年才入选全明星;约基奇首年场均仅10分7篮板,后通过体系打磨成为MVP。杨瀚森年仅20岁,开拓者管理层明确表示“上限非常高”,但需要时间增强力量、优化投篮选择(夏季联赛三分命中率33%)。

队记Holdahl的呼吁——“不要着急慢慢来”——正是基于对年轻球员心理的保护。过早将其推向核心角色可能导致信心受挫,而循序渐进则能让他“在错误中学习而不被舆论吞噬”[用户原文]。

五、对中国篮球的启示:多元路径与系统性支持

杨瀚森的成长轨迹(CBA历练→NBA首轮)延续了姚明、易建联的传统路径,但他的成功离不开青岛队的系统性培养:塞尔维亚教练特训内线技术、外援搭配刻意优化战术空间。此外,崔永熙的双向合同、郇斯楠的NCAA之路,共同勾勒出中国球员闯荡NBA的“多元地图”。

中国篮协将杨瀚森视为“新时代体育外交”的象征,但商业热度(如联名产品、直播流量)也可能成为负担。其团队未急于签约代言,专注竞技纯粹性,这一策略与勇士助教科尔的建议不谋而合:“当球员成为商品,保持竞技初心比什么都重要。”

时间会证明一切

杨瀚森的NBA之旅注定是长跑而非冲刺。开拓者队的耐心、球迷的理性期待,以及他自身“海绵般的学习能力”,将共同决定这段旅程的终点。正如Holdahl所言:“我们能看到他的潜力,但成长需要过程。”[用户原文] 对于中国篮球而言,一个不被压力摧毁的天才,或许比即时战绩更具历史意义。