——从“社死”到真相,谁该为这场闹剧买单?

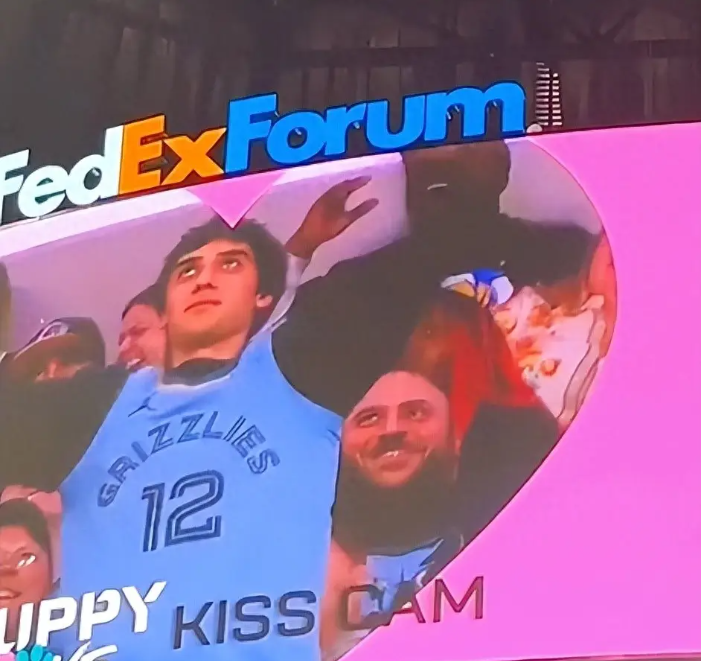

2025年7月,美国波士顿酷玩乐队演唱会上,一场看似普通的观众互动环节,却因镜头捕捉到科技公司Astronomer CEO安迪·拜伦与首席人事官克里斯汀·卡伯特的亲密拥抱,演变成全球瞩目的“出轨门”事件。两个月后,事件迎来戏剧性反转:克里斯汀的友人曝光三大内幕,揭露了更残酷的真相,而这场闹剧背后,折射出的不仅是私人关系的复杂性,更是网络暴力与舆论审判的致命威力。

一、事件反转:友人曝光的三大内幕

- “出轨”实为误解,双方关系纯属友谊

克里斯汀的友人强调,她与安迪仅是“绝佳的工作伙伴和好友”,演唱会的拥抱虽不妥,但并非婚外情。安迪此前声明中也仅承认“行为失误”,未提及出轨,并批评镜头侵犯隐私。然而,主唱克里斯·马丁的调侃和网友的“福尔摩斯式”深扒,将两人推向道德审判台。 - 丈夫安德鲁的“双重标准”:当晚也在约会新欢

更讽刺的是,克里斯汀的丈夫安德鲁·卡伯特(波士顿百年豪门继承人)当晚同样在场,却被曝与另一女性约会。此前媒体称他在日本出差,实为掩盖其私会行为。友人透露,安德鲁8月提出离婚,新女友正是演唱会同行女子。 - 婚姻早已破裂,分居事实被掩盖

克里斯汀与安德鲁在事件前已分居,但因家族声誉未公开。安德鲁通过发言人承认分居,却未替妻子澄清,甚至冷漠表示“她的生活与我无关”。而安德鲁家族(财富超150亿美元)的沉默,加剧了克里斯汀的孤立无援。

二、网络暴力的“绞杀”:从职场到生活的全面崩塌

- 死亡威胁与线下骚扰

事件发酵后,克里斯汀三天内收到900条死亡威胁,接孩子时遭路人围堵嘲笑,甚至被拍照传播。安迪的妻子梅根也删除社媒账号避祸。 - 事业与家庭的毁灭性代价

安迪辞职后,克里斯汀被迫离职,两人职业声誉尽毁;安德鲁迅速切割婚姻,留下克里斯汀独自承受骂名。友人痛斥:“人们以他们的不幸为乐,令人心寒。” - 社会性死亡的连锁反应

类似杭州吴女士被造谣出轨案,克里斯汀的遭遇再次证明:未经核实的舆论狂欢,足以摧毁一个人的社会生存空间。而网暴者往往仅受轻微处罚,受害者却需用一生修复创伤。

三、反思:当“道德审判”越过法律边界

- 隐私权与公众猎奇的冲突

演唱会的“亲吻镜头”本为娱乐,却因过度传播变成隐私侵犯工具。安迪的声明质问:“将他人生活转化为一场奇观,究竟意味着什么?” 这呼应了《民法典》对个人信息保护的强调——未经同意的公开传播可能构成违法。 - 性别双标与豪门特权的阴影

安德鲁的婚内约会未被追究,而克里斯汀却背负“荡妇”骂名,折射出性别不平等的舆论环境。此外,卡伯特家族的财富与影响力,是否助长了安德鲁的免责? - 法治社会如何对抗网络暴力?

中国司法实践中,女子取快递被造谣案以诽谤罪判刑,为网暴维权树立标杆。但克里斯汀案暴露了跨国维权的困境:法律追责成本高,而平台与公众的“遗忘机制”常让热点事件不了了之。

一场闹剧,多重警示

从镜头下的尴尬瞬间到全球“社死”,再到真相反转,这场闹剧的本质是网络时代人性与法治的博弈。克里斯汀的遭遇警示我们:在“吃瓜”狂欢前,需追问事实真相;在道德审判时,应恪守法律边界。当技术让隐私无处遁形,唯有法律与理性的双重约束,才能避免下一个“克里斯汀”的悲剧。