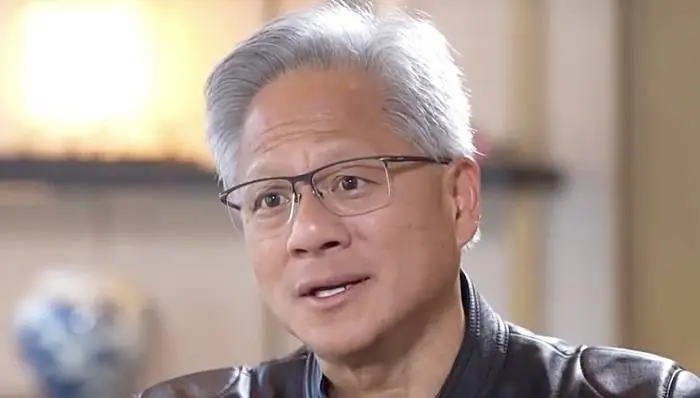

2025 年 9 月,美国证券交易委员会(SEC)的监管文件勾勒出一幅耐人寻味的图景:当英伟达股价在 9 月 22 日创下 184.55 美元 / 股的历史新高,市值突破 4.3 万亿美元坐稳全球市值第一宝座时,公司 CEO 黄仁勋正以每日 5 万至 7.5 万股的频率持续减持股票。这场始于 6 月的减持已延续四个月,仅 6 月 20 日至 7 月 18 日便套现约 2 亿美元,而这不过是他今年 3 月披露的 600 万股减持计划的一部分。在市场对 AI 产业热情高涨的当下,掌舵者的持续抛售与公司市值的飙升形成强烈反差,背后折射出科技巨头治理、资本运作与行业周期的深层逻辑。

黄仁勋的减持行为首先需要置于合规框架下解读,其核心依据是美国 SEC 的 10b5-1 交易计划。这一规则允许上市公司内幕人士在未掌握非公开信息时,预先制定股票买卖计划,明确交易时间、数量和价格区间,从而避免内幕交易嫌疑。从历史轨迹看,黄仁勋早已形成此类操作惯例:上一年度通过预先计划套现超 7 亿美元,2024 年 6 月单月抛售近 1.7 亿美元,7 月再抛 3.23 亿美元,这种规律性减持与市场短期波动保持着刻意的距离。

对于此次四个月的连续减持,市场最关注的莫过于 “为何选择此时套现”。从股价走势看,减持窗口恰好与英伟达的市值爆发期重合 —— 自 2025 年 4 月起,公司股价一路攀升,三个月内涨幅超 40%,9 月更是成为全球首家市值突破 4 万亿美元的企业。选择在股价高位执行预设减持计划,本质上是理性的资产配置动作。截至 2025 年 7 月 21 日,黄仁勋仍持有超 7400 万股股票,占总股本比例虽较 2024 年 8 月的 3.5% 有所下降,但依然保持着对公司的绝对控制权,其持股价值随市值增长已实现巨额浮盈。

更深层的动因藏在英伟达的战略布局中。就在黄仁勋持续减持的同时,公司正展开一系列千亿级投资:9 月宣布向 OpenAI 投资至多 1000 亿美元,用于部署 “至少 10 吉瓦” 的计算能力,这一规模相当于 Meta 路易斯安那州数据中心算力的 5 倍;此前一周刚以 50 亿美元入股英特尔,达成 CPU 供应合作;还与 CoreWeave 签署 63 亿美元算力采购协议,并计划在英国部署数万个 AI 芯片。这些动作需要庞大的资金支撑,而黄仁勋的减持虽属个人行为,但客观上向市场传递出 “公司现金流充裕、无需依赖创始人持股背书” 的信号,为战略扩张铺路。

值得注意的是,黄仁勋的个人财务规划与公司激励机制高度相关。2024 财年他的总薪酬达 3420 万美元,较上一财年增长 60%,其中 2670 万美元来自股票奖励 —— 这类奖励通常设有锁定期,解锁后通过市场减持兑现收益是常规操作。相较于 9.96 万美元的基本工资,股票奖励才是其收入核心,此次减持可视为对长期激励的正常变现,而非对公司前景的看空。

市场对减持的反应呈现出理性分化特征。一方面,部分投资者受传统认知影响略显担忧,毕竟高管减持常被解读为 “股价高估” 的信号,反映在股价上,9 月 23 日至 24 日出现小幅回调,累计跌幅约 3.6%;另一方面,机构投资者更看重公司基本面:英伟达凭借 AI 芯片垄断地位,2025 年上半年营收同比增长 58%,对 OpenAI 的千亿投资更印证了 AI 基础设施需求的真实性,强劲业绩支撑下,减持并未引发恐慌抛售。

从行业视角看,此次减持凸显了科技巨头高管与资本市场的成熟互动。与创业板公司高管 “辞职套现” 的短视行为不同,黄仁勋的减持通过预设计划实现透明化,既避免了内幕交易嫌疑,又满足了个人资产配置需求,同时维护了公司股价稳定。这种模式已成为美股科技巨头的常态,微软、谷歌等公司高管均曾通过类似计划减持,体现了成熟市场中个人利益与公司价值的平衡。

站在更宏观的维度,这场减持与市值的 “反向剧”,是 AI 产业黄金周期的缩影。英伟达的 4.3 万亿美元市值,本质是全球对 AI 算力需求爆发的估值投票;而黄仁勋的理性减持,则是对这一估值的阶段性落袋为安。截至 9 月 24 日,其持股市值仍超 131 亿美元,与公司深度绑定的利益格局未变。

对于普通投资者而言,此次事件提供了重要启示:判断高管减持的意义,需结合减持计划性质、公司基本面、行业周期等多重因素,而非简单跟风恐慌。黄仁勋用四个月的持续减持证明,真正的价值投资逻辑,从来不是看创始人是否持股不动,而是看公司能否持续创造核心价值 —— 正如英伟达用 10 吉瓦算力的投资计划所展示的,其对 AI 时代的掌控力,才是市值的终极支撑。

在 AI 产业仍处于爆发期的 2025 年,黄仁勋的减持更像是一场精准的 “战略换气”。当市场热议套现金额时,这位创始人或许已将目光投向了下一个技术拐点。毕竟,对英伟达这样的科技巨头而言,比短期股价波动更重要的,是在 AI 基础设施竞赛中持续领跑 —— 这或许正是千亿减持与万亿市值能够共存的根本逻辑。