AI“查户口”事件引发的行业地震

2025年9月,全球AI领域爆发了一场震动行业的地缘政治风暴——Anthropic突然宣布所有由中国资本控股的公司将被禁止使用其Claude系列模型,无论这些公司在何地注册。这一决定无异于在技术领域实施“出身审查”,将长期以来若隐若现的科技割裂公开化、制度化。Claude作为全球AI编程工具链的“标配”,其突然断供让众多依赖该技术栈的中国出海企业陷入困境,也彻底撕下了“技术无国界”的虚伪面纱。

在这一背景下,亚马逊云科技(AWS)两周后的一项举措引发了行业格局的重塑——将阿里云的通义千问Qwen3和深度求索的DeepSeek v3.1上架至其Amazon Bedrock平台。这一行动表面上是增加了两个模型选项,实则是对当前AI领域地缘政治化的有力回应,通过构建真正开放的“模型自由市场”,AWS正在全球科技割裂的背景下扮演着“数字中立国”的角色,为中国AI企业提供了难得的全球化通道。

AWS的“模型自由市场”战略:超越地缘的政治智慧

“Choice Matters”战略的深层逻辑在本次事件中得到了完美诠释。当其他云服务商纷纷采取“模型绑定”策略——微软Azure绑定OpenAI、谷歌云绑定Gemini、中国云厂商主要推广自研模型——AWS却反其道而行之,通过Amazon Bedrock平台构建了一个容纳多元模型的“超级市场”。这一战略的核心不在于技术本身,而在于重新定义了AI时代的权力结构——从模型生产权转向模型分发权的控制。

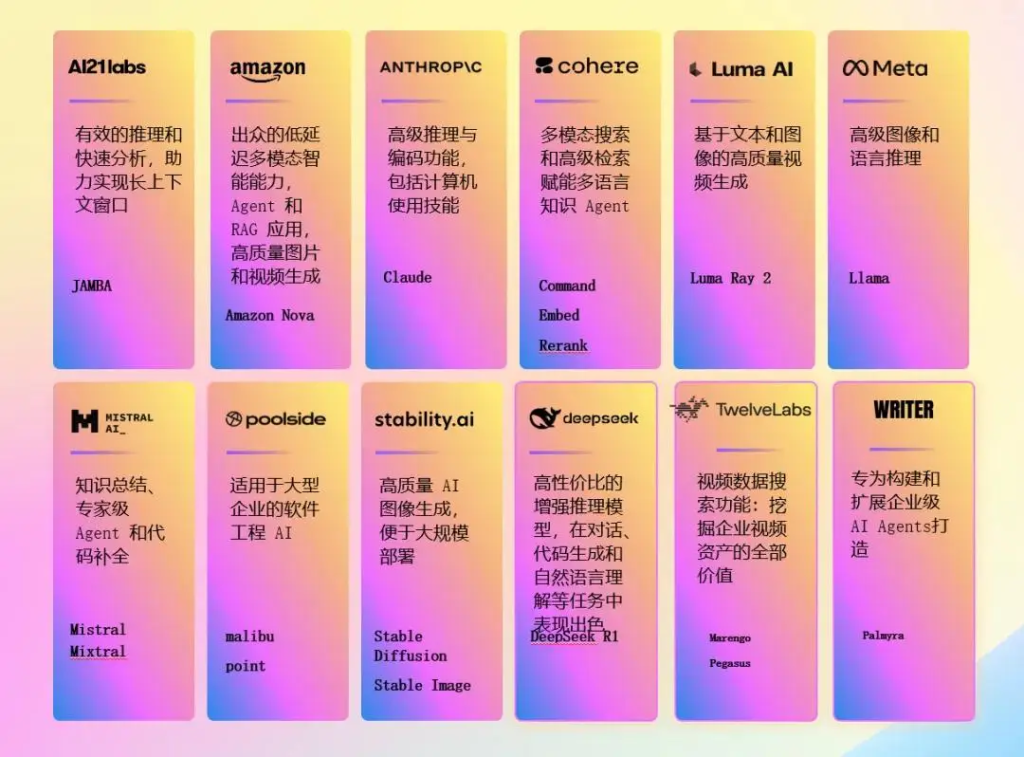

Amazon Bedrock平台目前已经集成了包括Anthropic的Claude、Meta的Llama、OpenAI的GPT-OSS、阿里的Qwen3、深度求索的DeepSeek等在内的超过400款主流商业及开源大模型,成为全球最大的AI模型聚合平台。特别值得注意的是,AWS在模型选择上表现出惊人的包容性——既包含其投资的Anthropic的Claude,也包含竞争对手微软的OpenAI模型,甚至其在亚太市场的直接竞争对手阿里云的Qwen3。这种“去立场化”的商业模式,使AWS在日益政治化的AI竞赛中占据了独特的战略位置。

从商业角度看,AWS的模型聚合平台已经形成了高黏性的客户生态。全球已有数十万客户在Bedrock上构建生成式AI应用,一旦企业在此平台上建立了完整的模型调用链、微调工作流及监控体系,迁移成本将变得极其高昂。这种商业层面的用户锁定,结合技术层面的统一API、成本优势与企业级安全能力,使Bedrock成为AWS在AI竞赛中最坚固的护城河。

中国AI出海的破局之道:从技术自信到渠道突破

中国AI模型长期以来面临“出海难”问题,并非由于技术能力的欠缺,而是受制于全球化渠道的缺失。传统模式下,中国模型即使登陆Hugging Face等开源平台,国际开发者下载后仍需自行解决部署、安全、计费和服务等级协议(SLA)等问题,这对大多数企业构成了难以逾越的门槛。而通过AWS Bedrock平台,中国的Qwen3和DeepSeek-V3.1首次作为“一级服务”直接嵌入全球云服务体系,实现了从技术输出到服务输出的质变跃升。

技术指标显示,Qwen3作为多语言模型,能够规划多步骤工作流程,与工具和API集成,并处理长上下文窗口任务,提供“思考”与“非思考”两种推理模式;而DeepSeek-V3.1则在数学、编程和智能体任务方面表现突出,具有混合推理能力,能平衡快速响应与深度思考。这些技术特性通过AWS的全球基础设施(37个区域、117个可用区)和低延迟网络(同区内部延迟仅2-5毫秒)得以充分发挥,使国际客户能够无缝调用这些中国模型。

典型案例已经涌现:德国车企使用Qwen3处理中文文档,新加坡金融科技公司采用DeepSeek进行代码审计,美国SaaS企业利用中国模型优化亚太本地化功能。这种直接的企业级应用场景,标志着中国AI技术首次无需依赖政治关系或商业合作,便能够平等参与全球市场竞争。从某种意义上说,AWS提供的不仅是技术出口渠道,更是一种商业合法性与技术可信度的背书。

平台霸权时代的生存法则:当分发权决定技术命运

Anthropic的“断供”事件揭示了一个残酷现实:在当代AI产业中,技术优势并不自动转化为市场优势,平台分发权正在成为比技术创新更核心的竞争要素。这一趋势与移动互联网时代的“App Store霸权”相似,但影响更为深远——当模型服务商可以单方面决定谁有资格使用其技术时,企业投入大量资源构建的AI基础设施可能在一夜之间变得不可持续。

AWS通过Bedrock平台构建的模型生态,实质上重塑了这种权力关系。在Bedrock的框架下,模型提供商不再直接面向终端客户,而是通过AWS这一中间层进行服务交付。这种模式产生了三重颠覆性效果:一是降低了客户对单一模型的依赖,使切换成本大幅降低;二是削弱了模型提供商对客户的控制权,使其难以实施基于政治或商业考量的选择性断供;三是通过统一的安全、合规与计费体系,解决了企业采用第三方模型的最大障碍。

从产业链角度看,AWS正在将AI模型从“技术产品”转变为“平台商品”。正如一位观察者所指出的:“你模型再牛,进不了Bedrock,就打不进全球主流企业;你技术再硬,客户用不了,就是自嗨。” 在这种格局下,AWS不生产模型,却通过控制分发渠道成为AI产业事实上的规则制定者。这种“渠道权”的集中虽然引发垄断担忧,但在当前地缘政治紧张的背景下,却意外地为中国AI企业提供了一层保护——只要技术足够优秀,便有机会通过中立平台进入全球市场,而不必直接面对政治壁垒。

数字中立国的崛起:AWS在科技冷战中的独特角色

全球科技产业正经历前所未有的割裂:芯片产业链分化为中美两套体系,互联网服务按国界划分,如今AI模型也开始以资本来源划线。在这种背景下,AWS凭借其“模型中立”策略,正在演变为数字世界的瑞士——一个各方技术都能自由竞争、客户拥有最终选择权的中立地带。这一角色不仅具有商业价值,更蕴含着深远的地缘政治意义。

AWS的中立性体现在三个层面:技术层面,Bedrock平台提供统一API和开发工具,对所有模型一视同仁;商业层面,采用按调用量计费的透明模式,不强制捆绑特定模型;政治层面,坚持“客户选择权优先”原则,不主动配合任何国家的技术封锁政策。这种中立立场虽然可能面临越来越大的政治压力,但在当前环境下,它为全球企业提供了难得的确定性——在技术选型时不必过度担忧政治风险。

对中国科技公司而言,AWS的中立平台提供了双重保障:一方面,通过将中国模型纳入全球分发网络,解决了“出海无门”的困境;另一方面,通过多元模型供应,降低了未来可能面临的技术断供风险。这种“不把所有鸡蛋放在一个篮子里”的分散策略,在当前高度不确定的国际环境下显得尤为珍贵。正如文中指出,对中国科技公司最有价值的,“不是技术,不是资本,而是——选择的自由”。

未来展望:AI全球化2.0时代的机遇与挑战

随着AWS模型生态的持续扩张,AI产业可能进入“全球化2.0”阶段——技术仍具有国别属性,但通过中立平台实现全球流通。这种新模式将带来三方面结构性变化:

一是技术评估标准的转变。在Bedrock平台上,不同国家的模型将在同一套API、计费和安全标准下直接竞争,性能、价格与适用性将成为客户选择的决定性因素,政治因素的作用被相对弱化。这种“货架竞争”机制将迫使所有模型提供商持续优化其技术,最终受益的是终端客户。

二是企业AI策略的调整。面对模型供应不稳定性风险,理性企业将倾向于构建多元模型架构,避免过度依赖单一技术来源。AWS提供的“模型拼装”功能(允许用户通过GraphQL方式组合不同模型)正好迎合了这一需求,使企业能够像搭建微服务一样构建抗风险的AI工作流。

三是全球AI治理的演进。AWS通过Bedrock Guardrails功能提供了一套可配置的内容治理框架,包括内容过滤、主题限制、敏感信息保护等,这些措施虽然不能完全解决AI伦理争议,但为跨国企业提供了一套应对不同地区监管要求的工具包。这种平台级治理方案可能成为平衡技术开放与合规要求的折中路径。

当然,这一模式也面临严峻挑战。随着地缘政治紧张加剧,AWS维持其中立地位的难度将越来越大;各国数据主权法规的差异化可能导致模型服务的可用性出现区域分割;中国模型的国际接受度仍需经历更长期的市场检验。但无论如何,AWS在2025年9月的这一举措,已经为AI全球化的未来提供了一种可能路径——不是消除国别差异,而是在承认差异的基础上构建更高层次的互联互通。

在分裂世界中守护技术互联的最后防线

Anthropic的“查户口”事件与AWS的回应,构成了数字时代技术政治化的标志性时刻。当AI开始按资本来源划线,当技术创新沦为地缘博弈的筹码,亚马逊云科技通过其Bedrock平台展示了一种抵抗分裂的力量——不是通过政治宣言,而是通过扎实的商业创新;不是消除竞争,而是确保竞争建立在技术与服务层面而非政治立场上。

对中国AI产业而言,这一事件既是一次警示,也是一个机遇。它警示我们核心技术自主可控的极端重要性,同时也指出了一条通过中立平台参与全球竞争的务实路径。AWS的角色提醒我们,在科技冷战阴云下,真正的全球企业不应选边站队,而应致力于构建连接而非隔离的基础设施。

正如文章所言:“你可以不用我,但你永远有得选。” 这句简单的商业信条,在这个日益分裂的世界里,正成为一种值得珍视的技术伦理。对中国科技公司来说,维护这种“选择的自由”,或许比短期内占据技术制高点更为根本,也更为艰难。