在当今的商业环境中,最危险的往往不是存在明显缺陷的企业,而是那些“没有特别特殊问题”却突然陷入危机的品牌。西贝莜面村最近的遭遇,正是这种新型商业风险的典型案例。罗永浩看似轻描淡写的评价,实则揭示了中国消费市场正在发生的深刻变化。

表面无虞下的深层危机

西贝作为中式快餐的领军品牌,长期以来以其相对标准化的管理和稳定的品控获得市场认可。从表面看,它确实如罗永浩所言“没有特别特殊的问题”——没有食品安全事故,没有严重的服务纠纷,没有明显的管理漏洞。但正是这种“正常”,反而成为其最大的风险盲区。

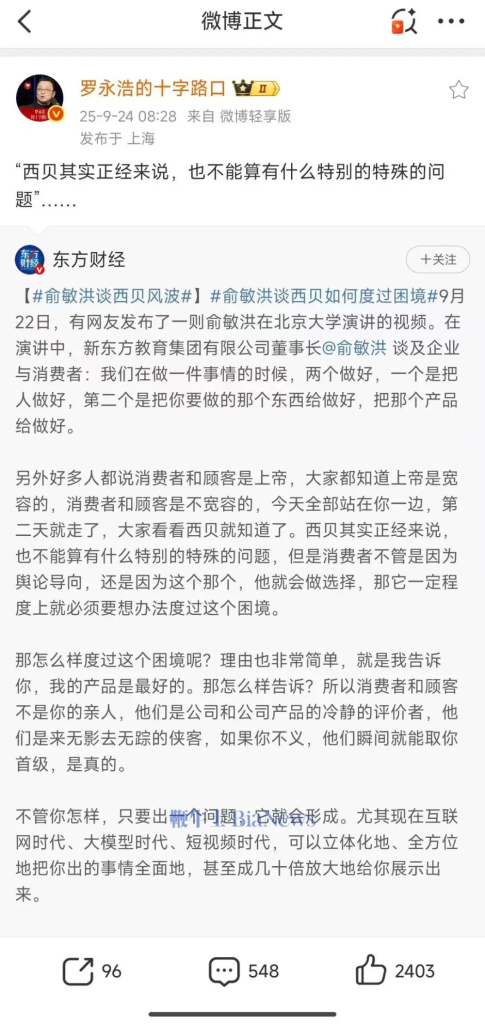

俞敏洪在北大演讲中的观点更为尖锐:“消费者今天可能支持你,第二天就会离开。”这句话道破了现代商业的残酷真相:消费者的忠诚度变得前所未有的脆弱。在社交媒体时代,一个看似微不足道的问题,可能通过短视频平台的放大,演变成一场品牌危机。

信任经济的脆弱性

西贝困境的本质是“信任经济”时代的企业适应不良。当消费者对品牌的信任从“无条件认可”转变为“有条件保留”,企业传统的运营模式就需要根本性变革。

信任机制的重构

传统商业信任建立在产品质量和基础服务之上,而现代消费者对品牌的期待已经扩展到价值观契合、情感连接和社会责任等多个维度。西贝的问题不在于其菜品质量或服务水平出现明显下滑,而在于未能适应这种多维度的信任评价体系。

舆论场的不可控性

俞敏洪特别指出,在“互联网、大模型、短视频时代”,企业问题会被“立体化、全方位甚至几十倍放大”。这意味着企业不再能够通过控制信息传播来维护形象,必须学会在完全透明的环境中运营。

产品主义的局限性

“让消费者知道产品是最好的”——俞敏洪提出的这个解决方案,在当今环境下显得过于单纯。产品优秀是企业的基本功,但已不足以构建品牌护城河。

同质化竞争下的困境

在餐饮行业,产品差异化的窗口期越来越短。当竞争对手也能提供同等品质的产品时,消费者选择的标准就会转向更感性的因素:品牌故事、消费体验、情感共鸣等。

价值认同的崛起

新一代消费者越来越倾向于选择与自身价值观相符的品牌。他们关注企业的员工待遇、环保实践、社会贡献等超越产品本身的因素。西贝在这些维度上的表现,未能跟上消费者期待的升级步伐。

舆论放大镜效应

现代媒体环境对企业的影响是颠覆性的。不同于传统媒体时代的线性传播,短视频平台上的内容具有以下特征:

情绪化传播

短视频更易于传递情绪而非事实。一个服务细节的失误,可能通过情绪化剪辑,变成“品牌傲慢”的证据。

算法放大

个性化推荐算法会使负面内容精准触达潜在消费者,形成“信息茧房”式的负面印象固化。

记忆永久化

互联网的记忆是永久的,负面事件很难随时间被淡忘,随时可能被重新翻炒。

破局之道:从交易到关系的转变

面对这样的环境,西贝们需要从根本上调整经营思路:

从产品供应商到生活方式伙伴

企业需要超越单纯的产品提供,成为消费者生活方式的一部分。这要求品牌在内容创造、社区运营、价值传递等方面投入更多精力。

建立透明化沟通机制

在问题出现时,传统的危机公关话术已经失效。企业需要建立更加透明、真诚的沟通渠道,敢于承认不足,展示改进过程。

重构员工关系

员工是企业与消费者接触的第一界面。改善员工待遇、提升员工幸福感,实际上是对消费者体验的最根本投资。

长期主义的新内涵

俞敏洪强调的“做事情要做好‘人’和‘产品’”,在新时代需要新的解读:

人的维度扩展

不仅指企业领导者的人品,还包括对员工、供应商、消费者等所有利益相关方的尊重和关怀。

产品的重新定义

产品不再局限于实物商品,还包括服务体验、品牌内容、消费场景等构成的整体解决方案。

启示录:所有企业都值得重新做一遍

西贝的案例给所有企业敲响了警钟:在今天的商业环境中,没有企业可以高枕无忧。那些看似稳固的市场地位,可能在一夜之间受到挑战。

重新审视品牌价值

企业需要定期审视自己的品牌价值主张是否与时代脉搏同步,是否能够引起新一代消费者的共鸣。

重建危机意识

“没有明显问题”恰恰是最需要警惕的状态。企业需要建立更加敏感的危机预警机制,能够从微小的信号中预见潜在风险。

拥抱透明度

在无法控制舆论的环境下,最大的风险控制就是彻底透明化运营,让消费者能够全面了解企业的真实状况。

西贝的困境提醒我们,现代企业的竞争已经从产品质量、服务水平升级到整体价值系统的竞争。在这个系统中,每一个细节都可能成为决定品牌生死的关键因素。罗永浩那句“不算有特别特殊的问题”,或许正是对当代企业命运最深刻的警示:最大的危险,往往藏匿于看似最安全的平常之中。