近日,我国在重大科研装备研制领域再传捷报。由中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心学术主任、安徽大学强光磁科学中心首席科学家匡光力研究员领衔的科研团队,在”强光磁试验装置”核心系统的研制中取得突破性进展。研究团队成功完成装置红外自由电子激光核心组件”微波功率源系统”的测试与老练实验,实现了32兆瓦微波功率12小时稳定输出的优异成绩。这一重要突破不仅为装置的总装研制迈出了关键一步,更为其全面建成奠定了坚实的技术基础。

一、突破性进展背后的技术

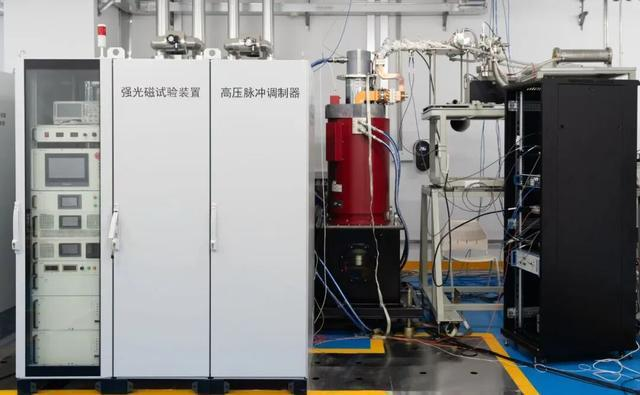

作为”强光磁试验装置”的核心组件之一,微波功率源系统堪称支撑红外自由电子激光系统运行的”心脏”。该系统结构精密、组件复杂,核心器件包含大功率速调管、高压脉冲调制器、高功率波导、固态放大组件等关键设备。在研制过程中,科研团队面临着诸多技术挑战。

安徽大学强光磁科学中心的科研人员经过不懈努力,成功攻克了微波功率源系统电磁兼容、参数匹配、高压打火保护等多项关键技术难题。特别是在大功率微波稳定输出方面,团队通过优化系统设计和改进控制策略,实现了32兆瓦功率的长时间稳定运行,这一成果标志着我国在大功率微波技术领域已达到国际先进水平。

二、强光磁试验装置的科学意义

安徽大学”强光磁试验装置”是国内首个将自由电子激光、强磁场和极低温环境集成的高端科研平台。该装置的独特之处在于其多物理场协同调控能力,能够为材料科学研究提供前所未有的极端实验条件。

该装置主要致力于新型电子材料,尤其是低功耗材料的前沿探索。在当前全球能源转型和碳中和背景下,低功耗材料的研发具有重要的战略意义。通过该装置,科学家们可以深入研究材料在极端条件下的物理特性,为开发新一代电子器件奠定基础。

此外,该装置还将为能源、生物、医药健康等多学科交叉研究提供关键支撑。在能源领域,可以研究新型储能材料的性能;在生物医药领域,可以探索生物大分子在极端条件下的结构变化,为药物研发提供新思路。

三、微波功率源系统的技术突破

微波功率源系统的成功研制,体现了我国在多个关键技术领域的进步。首先,在大功率速调管技术方面,团队解决了高功率密度下的散热问题,确保了器件的长期稳定运行。其次,在高压脉冲调制器设计中,采用了先进的固态开关技术,提高了系统的可靠性和效率。

特别值得一提的是,科研团队在电磁兼容方面取得了重要突破。通过创新的屏蔽设计和精确的阻抗匹配,有效抑制了高频电磁干扰,保证了系统各组件之间的协调工作。此外,团队还开发了智能化的高压打火保护系统,能够在微秒级时间内检测并处理异常情况,大大提高了系统的安全性。

四、未来展望与应用前景

随着微波功率源系统的成功测试,”强光磁试验装置”的建设将进入快车道。预计在未来两年内,该装置将全面建成并投入使用。届时,它将为我国在多个前沿科学领域的研究提供强有力的支撑。

在材料科学领域,该装置将助力我国在新一代半导体材料、超导材料、拓扑材料等方面的研究取得突破。在能源领域,可以为新型电池材料、光伏材料的研究提供独特的研究手段。在生命科学领域,其极低温与强磁场组合的环境,将为生物大分子结构和功能研究开辟新途径。

此外,该装置的研制还带动了相关产业链的发展。在研制过程中,国内多家企业参与协作,共同攻克了多项技术难题,提升了我国在高精密科研仪器设备领域的自主创新能力。

五、

“强光磁试验装置”微波功率源系统的突破性进展,是我国基础科研设施建设的重要里程碑。这一成果不仅体现了我国科研人员的创新能力和技术水平,更彰显了我国在基础研究领域的长期投入正在结出丰硕果实。

未来,随着”强光磁试验装置”的全面建成,我国将在多学科交叉研究领域获得独特的竞争优势,为科技创新提供强有力的支撑。这一突破也再次证明,只有坚持自主创新,掌握核心技术,才能在科技强国建设中赢得主动。

该成果的取得,是安徽大学与中国科学院合肥物质科学研究院强强联合、协同创新的典范,也是我国科技体制改革成效的具体体现。期待这一重大科研平台未来能产出更多原创性成果,为推动我国科技进步作出更大贡献。