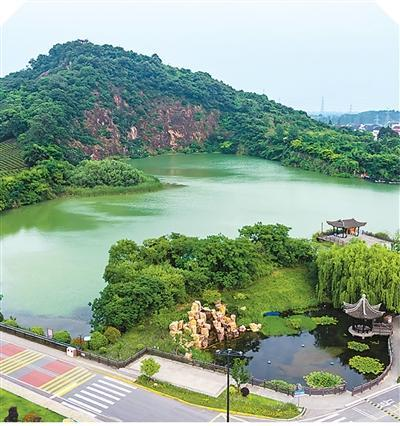

秋日的浙江省嘉兴市海盐县大丰山片区,天蓝水碧,游人如织。曾经遍布碎石、尘土飞扬的废弃矿坑,如今已蜕变为波光粼粼的 “月湖”,成为周边市民游客争相打卡的网红景区。这处位于通元镇丰义村的矿坑改造项目,不仅是海盐县深化 “千万工程” 的生动实践,更以 “矿坑经济 + 农文旅” 的创新模式,为侨乡发展注入新活力,年接待游客达 80 万人次,旅游收入突破 2100 万元,书写了生态修复与乡村振兴的双向奔赴。

回溯往昔,大丰山片区曾因长期采矿留下累累 “伤痕”。裸露的矿壁、堆积的矿渣、浑浊的积水,不仅破坏了当地生态环境,也让这片土地逐渐失去生机。作为侨乡,海盐县承载着众多海外侨胞的乡愁记忆,如何修复生态创伤、唤醒土地活力,成为当地发展的重要课题。近年来,海盐县以党建联建为核心抓手,打破部门、村域壁垒,整合自然资源、农业农村、文旅等多部门力量,联合周边村镇与企业成立专项工作小组,形成 “党建引领、多方协同、群众参与” 的改造合力,为矿坑重生按下 “加速键”。

在改造过程中,海盐县坚持 “生态优先、因地制宜” 的原则,摒弃简单填埋的粗放模式,采用 “清淤疏浚 + 生态护坡 + 植被修复” 的综合治理方案。施工团队首先对矿坑内的积水进行清淤净化,通过铺设防渗膜、构建生态滤池,让浑浊的矿坑水逐渐变得清澈透亮;随后对陡峭的矿壁进行加固处理,采用喷播技术种植爬山虎、油松等乡土植物,让裸露的岩石重新披上 “绿装”;最终,将改造后的矿坑水域命名为 “月湖”,围绕湖面修建环湖步道、观景平台、亲水平台等设施,既保留了矿坑的工业遗迹特色,又增添了生态休闲功能。站在湖边远眺,湛蓝的湖水与翠绿的山体相映成趣,曾经的 “生态伤疤”,如今已成为侨乡最靓丽的生态名片。

生态修复只是起点,如何让 “绿水青山” 转化为 “金山银山”,成为海盐县接下来的重点探索方向。依托 “月湖” 的生态基底,当地创新打造 “矿坑经济 + 农文旅” 融合示范区,将生态景观与乡村文化、侨乡特色深度结合,推出一系列特色文旅产品。春日里,环湖步道旁的樱花、桃花竞相绽放,吸引游客前来踏青赏花;夏日炎炎时,湖边的水上桨板、露营基地成为亲子家庭的避暑首选,夜幕降临后,星空露营与露天电影更是氛围感拉满;秋日的丰收季,景区周边的稻田艺术、果园采摘活动热闹非凡,游客可以亲手采摘橘子、柿子,体验农耕乐趣;冬日虽寒,却有温泉民宿与民俗体验活动温暖人心,剪窗花、做年糕等传统项目,让游客感受浓浓的乡土年味。

除了季节性活动,海盐县还深挖侨乡文化内涵,在景区内打造 “侨乡记忆馆”,展示海外侨胞的奋斗故事与家乡变迁历程,吸引众多侨胞携家人返乡寻根。同时,引入文创团队开发矿坑主题文创产品,将矿坑元素融入钥匙扣、笔记本、陶瓷摆件等物品中,既传递了矿坑重生的故事,也为景区增添了消费增长点。当地村民也积极参与到文旅发展中,不少农户将自家房屋改造为特色民宿、农家乐,推出清蒸湖鲜、农家土灶菜等特色美食,让游客在欣赏美景的同时,品味地道的乡村风味。如今,丰义村已有近 30 户村民从事文旅相关行业,户均年收入增加 3 万余元,真正实现了 “在家门口就业、靠好风景赚钱”。

党建联建机制在文旅运营中同样发挥着重要作用。海盐县通过 “党员带头 + 群众参与” 的模式,组建 “党员志愿服务队”,在节假日期间为游客提供引导、讲解、应急救助等服务;设立 “侨胞服务驿站”,为返乡侨胞与海外游客提供政策咨询、语言翻译等便利;定期组织 “党员议事会”,收集村民与游客的意见建议,持续优化景区服务。这种 “党建 + 文旅” 的模式,不仅提升了景区运营效率,更拉近了党群、干群关系,让文旅发展成果真正惠及群众。

大丰山矿坑的蜕变,是海盐县推进 “千万工程” 的缩影,也是侨乡高质量发展的生动注脚。如今,“月湖” 景区已成为海盐县农文旅融合的标杆项目,不仅带动了周边村镇的餐饮、住宿、零售等产业发展,更吸引了一批青年人才返乡创业,为乡村振兴注入新鲜血液。未来,海盐县计划进一步拓展 “矿坑经济” 的辐射范围,联动周边的茶园、果园、古村落,打造全域旅游线路,让更多侨乡土地焕发新活力,让 “矿坑变碧湖” 的故事,成为更多人向往的乡愁记忆与生态样本。