揭露日军 731 部队滔天罪行的电影《731》正式上映后,首日便陷入口碑两极分化的漩涡。有人为其直面历史黑暗的勇气点赞,也有人质疑其叙事节奏与艺术表达,而整部影片最具争议的焦点,莫过于片中 “日本女军官” 的虚构设定 —— 这个不符合真实历史的角色,不仅让观众对 “是否洗白日军” 产生激烈争论,更因导演模糊的隐喻表达,让其背后的深层用意成为 “未解之谜”。

从历史维度来看,731 部队的核心成员以男性为主,并无明确记载的 “女军官” 参与核心实验任务。电影中这一角色的出现,从一开始就打破了历史真实感,而导演赵林山赋予她的剧情设定,更将争议推向高潮:她与孙茜饰演的孕妇多次互动,甚至有依偎在孕妇身边的镜头;身上带有神秘烙印;在孕妇遭遇残害时,镜头切换至她洗澡的画面,仿佛置身羊水中…… 这些碎片化的细节,让观众陷入解读困境:有人认为这是在刻意美化日军形象,用 “柔弱” 或 “复杂” 的人设洗白战争罪行;也有人觉得角色设定充满 “变态” 感,强化了日军的残暴;少数观众则试图挖掘深层隐喻,认为导演或许想通过这个角色传递更复杂的历史反思。

事实上,若结合影片中多次出现的 “孩童受影响” 的情节,不难推测导演的隐喻意图:日本女军官大概率被设定为 “实验产物”,她与孕妇的互动、类似 “羊水” 的洗澡镜头,可能是在暗示 “生命被扭曲”—— 日军的侵略不仅是血腥屠杀,更通过实验摧残生命、试图从根源上进行文化与基因灭绝。这种设定本可成为影片的深度亮点,通过虚构角色折射历史的残酷本质:侵略的伤害不仅体现在即时的杀戮,更在于对生命伦理的彻底践踏,对未来世代的隐性摧残。

但导演赵林山的叙事能力,却让这份 “隐喻” 沦为 “自说自话”。镜头语言的模糊与情节铺垫的缺失,让大多数观众无法捕捉到背后的深意:烙印的象征意义未被解释,孕妇与女军官的互动缺乏情感逻辑支撑,洗澡镜头的 “羊水” 隐喻更显得突兀。对比同类历史题材影片《南京照相馆》中 “日本军官喂狗珍贵粮食却无视市民饿死” 的细节 —— 通过强烈的价值观反差,直观揭露日军的伪善,《731》的隐喻表达显然失焦。前者用具体、可感知的情节传递观点,后者则用碎片化的符号堆砌 “深度”,最终导致观众要么误解、要么无感。

更值得商榷的是,导演对 “日本文化元素” 的运用同样陷入混乱。片中出现的艺伎形象与日本传统场景,本应是展现 “文化渗透” 与 “日军虚伪性” 的有力载体 —— 比如用艺伎的 “柔美” 对比战争的 “残暴”,揭露日军用文化包装侵略的本质。但实际呈现中,这些元素与主线剧情脱节,既没有推动情节发展,也没有强化主题表达,反而让观众疑惑 “导演到底想表达什么”。这种 “想讲深度却讲不明白” 的困境,暴露了导演对历史题材的把控能力不足:历史反思需要严谨的叙事逻辑与清晰的价值导向,而非靠 “模糊隐喻” 制造争议。

影片口碑的两极分化,本质上是 “观众期待” 与 “影片呈现” 的错位。观众走进影院,是希望看到一部尊重历史、情感真挚的作品,既能缅怀先烈、铭记罪行,也能获得艺术上的共鸣。当影片试图用 “创新设定” 挖掘深度,却因叙事失焦导致 “隐喻变迷局”,自然会引发质疑:对于历史题材电影而言,“真实” 与 “艺术加工” 的边界在哪里?虚构角色的存在,是为了更好地传递历史反思,还是为了制造话题、博眼球?

正如一位网友的中肯评价:“《731》的上映本身具有教育意义,让更多人关注这段不该被遗忘的历史,但它本可以做得更好。” 历史题材电影的核心价值,在于用艺术的力量唤醒集体记忆,而非用模糊的隐喻考验观众的 “解读能力”。4 分的导演水平,终究难以支撑 8 分的主题野心 —— 即便有 “细思极恐” 的设定,若没有扎实的叙事功底与清晰的表达,也无法让观众真正理解历史的重量。

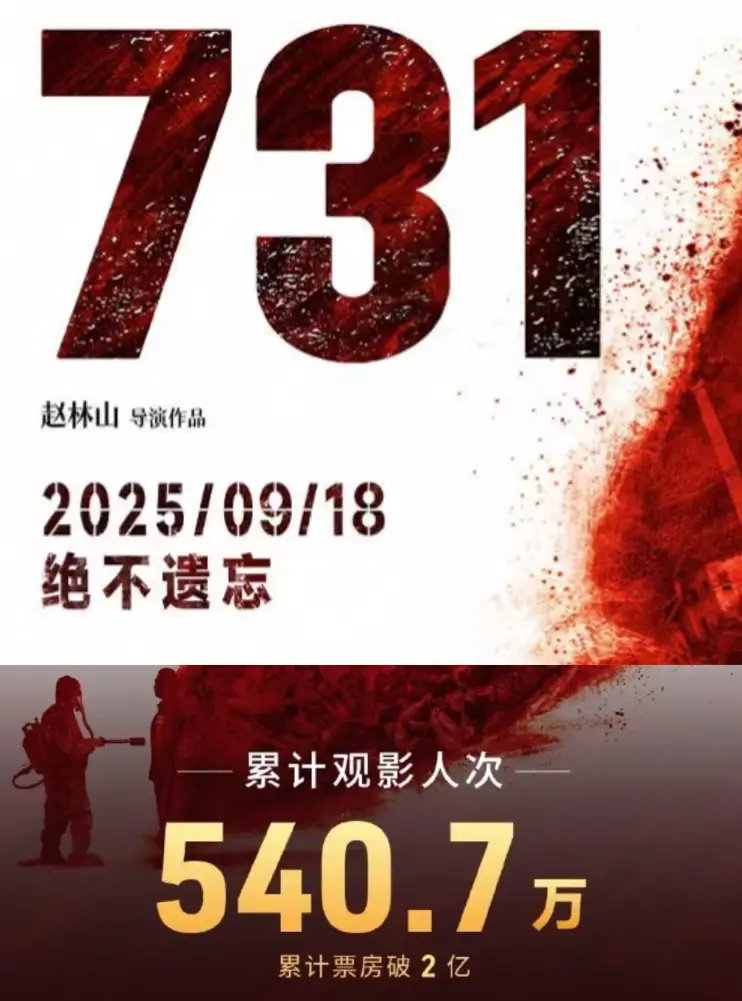

《731》的争议仍在继续,其票房走势或许能反映市场的接受度,但影片暴露出的 “历史题材创作困境” 更值得深思:如何平衡历史真实与艺术加工?如何用清晰的叙事传递深刻的历史反思?这些问题,不仅关乎一部电影的成败,更关乎我们如何用影像铭记历史、警示未来。期待未来能有更多优秀的历史题材作品,既尊重历史事实,又具备高超的艺术表达,让 “铭记” 不再止于口号,而是真正融入观众的情感与认知。