杂技之乡的全球魅力

河北省吴桥县,作为中国杂技的发源地之一,以其两千余年的杂技传统闻名于世。当地俗语“上至九十九,下至刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手”生动诠释了杂技融入血脉的文化基因。而更引人注目的是,这座“东方杂技大赛场”不仅滋养了本土艺术,更成为全球杂技爱好者的“朝圣地”。自2002年起,河北吴桥杂技艺术学校开始接收外籍学员,23年来已培养来自34个国家的700余名学员。他们带着吴桥的技艺归国,让中国杂技在异域生根发芽,成为中外文化交流的鲜活纽带。

一、跨国学艺:在吴桥“破茧成蝶”

1. 严苛训练与温情传承

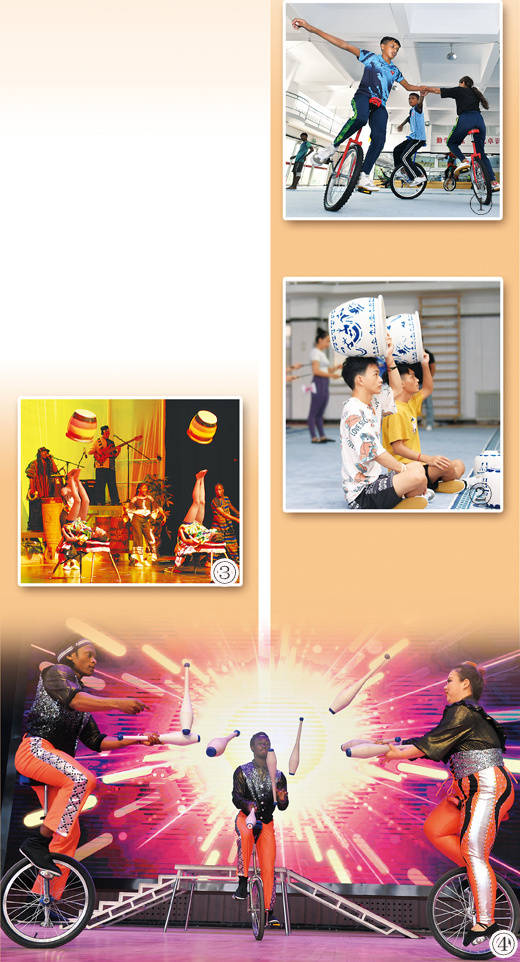

在吴桥杂技艺术学校的排练厅里,孟加拉国少年拉比咬牙完成倒立动作,哥伦比亚演员乔恩·马丁内斯为掌握单杆技巧反复打磨细节。学校根据学员基础量身定制课程,配备专职教练和翻译,甚至通过“手把手示范”跨越语言障碍。如乔恩所言:“这里是最好的杂技摇篮,教会我如何用身体讲述故事。”

2. 从技艺到精神的蜕变

塞拉利昂学员安娜·威廉姆斯不仅习得柔术与顶技,更将中国杂技的“集体精神”带回非洲。她创办的杂技学校通过训练培养孩子们的纪律性与自信心,让曾被战乱阴影笼罩的塞拉利昂儿童重获人生希望。老挝学员红姆巴斯则从电视前的憧憬者成长为带队教师,五次往返吴桥,将“顶花坛”等节目融入老挝舞台,赢得本土观众热爱。

二、海外生根:中国杂技的“异域绽放”

1. 从学员到文化传播者

埃塞俄比亚的叶纳在2004年首次接触吴桥杂技后,归国创立“非洲梦”杂技学校,培养200余名学员并组建职业剧团,常年活跃于欧美舞台。坦桑尼亚的伊萨则在本国艺术学校开设首个杂技专业,解决就业的同时,让“中国式杂技”成为非洲文化景观的一部分。

2. 杂技作为“软实力”的全球影响

这些学员的成就远超艺术本身:安娜的学校获塞拉利昂国家体育部支持;叶纳的团队登上中非合作论坛舞台;老挝杂技节目因融合中国元素而票房大涨。吴桥副校长王洋珍藏的感谢信中写道:“杂技已成为我国发展最快的艺术项目。”

三、重返吴桥:艺术节中的“回家”之旅

1. 国际杂技节的“情感纽带”

第二十届中国吴桥国际杂技艺术节(2025年9月28日开幕)将迎来叶纳、红姆巴斯等往届学员“回家”参赛。这一与摩纳哥蒙特卡洛马戏节齐名的盛会,不仅是技艺比拼的赛场,更是跨越国界的情感重聚。

2. 文化互鉴的当代意义

吴桥杂技的海外传播,体现了中华文化的开放性与包容性。如河北杂协副主席齐志义所言:“学员们的感谢电话,总让我自豪于这份‘文化桥梁’的使命。”当非洲孩子表演“水流星”、欧洲观众为“蹬技”喝彩时,杂技已超越娱乐,成为文明对话的通用语言。

从技艺传承到命运共同体

吴桥杂技的全球化故事,始于锅碗瓢盆间的民间智慧,成于国际舞台的艺术共鸣。从孟加拉少年的“柔术梦”到塞拉利昂的“希望学校”,从老挝的“顶技热潮”到埃塞俄比亚的“非洲梦”,这条“传艺—归乡—反哺”的链条,正是“美美与共”的生动实践。正如外籍学员毕业照组成的“世界友谊墙”所昭示的:文化薪火永不熄灭,它只在跨越国界的传递中愈发炽烈。