人类对宇宙奥秘的探索从未停歇,而黑洞作为宇宙中最神秘的天体之一,一直是科学家们研究的焦点。2025年9月16日,事件视界望远镜(EHT)合作组织发布了M87星系中心超大质量黑洞的最新图像和研究成果,这是继2019年首张黑洞照片发布后的又一重大突破。这些新图像不仅揭示了黑洞附近偏振辐射随时间的演化,还首次发现了连接黑洞环状结构与喷流底部的延伸辐射迹象,为人类理解黑洞周围极端环境下的物理过程提供了全新视角。本文将深入解析这一科学突破的多重意义,从技术革新到理论验证,从磁场变化到喷流机制,全面展现人类在黑洞研究领域的最新进展。

从首张照片到动态演化:M87黑洞研究的里程碑式进展

M87星系中心黑洞(简称M87*)距离地球约5500万光年,其质量约为太阳的65亿倍,是人类宇宙探索史上具有里程碑意义的观测对象。2017年,事件视界望远镜合作组织首次对这个超大质量黑洞进行了拍摄,经过两年复杂的数据处理和图像重建,于2019年4月10日向全世界公布了首张黑洞照片——一个明亮的“火环”环绕着中心暗影的经典图像,这与爱因斯坦广义相对论的预测高度吻合。多尔曼教授曾感慨道:“很少有一种理论预测能够得到如此有力的验证,这张照片与我们的预测高度吻合。”由于这项开创性工作,EHT合作组织的347位成员共同获得了2020年科学突破奖基础物理学奖。

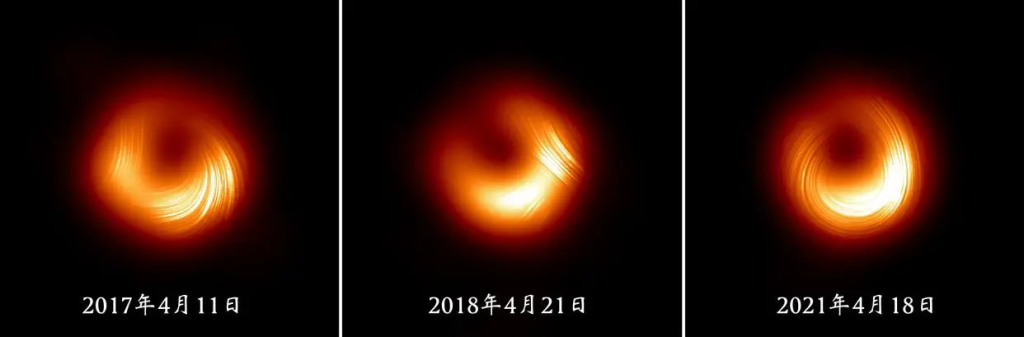

然而,科学探索的脚步从未停歇。2018年和2021年,科学家们又对M87*进行了多次拍摄,持续深入研究这个宇宙“巨兽”的行为特性。最新发布的“身份照”正是基于2017年、2018年和2021年三次拍摄数据的对比分析结果。与首张静态照片不同,这次的研究首次揭示了黑洞附近环境的时间演化特性,特别是偏振辐射随时间的动态变化,标志着黑洞研究从“静态快照”进入了“动态观测”的新阶段。

表:M87黑洞观测研究重要时间节点

| 年份 | 重大进展 | 科学意义 |

|---|---|---|

| 2017年 | 首次拍摄M87黑洞原始数据 | 奠定首张黑洞照片的数据基础 |

| 2019年 | 发布首张黑洞照片 | 首次直接证实黑洞存在,验证广义相对论 |

| 2021年 | 发布偏振光观测结果 | 揭示黑洞周围磁场结构 |

| 2025年 | 发布三次观测对比结果 | 首次揭示黑洞周围环境的动态演化 |

这项最新研究最引人注目的发现之一是黑洞周围磁场方向的戏剧性变化。通过分析三张“身份照”,科学家发现M87*附近的磁场分布在2017年由里向外呈逆时针方向,2018年与2017年基本一致,而到了2021年,磁场分布则完全反转成顺时针方向。这种磁场方向随时间变化的累积效应,清楚地表明M87黑洞及其周边环境并非静止不变,而是处于持续演化状态。哈佛-史密森尼天体物理中心天文学家、本研究共同负责人Paul Tiede指出:“令人惊叹的是,环大小在4年内保持一致,证实了爱因斯坦广义相对论预言的黑洞阴影,但其偏振模式却发生了显著变化。”这一观测事实表明,事件视界附近的磁化等离子体时刻变化且极其复杂,正在逼近我们现有理论模型的极限。

偏振翻转与磁场变化:挑战现有理论的新发现

此次M87新图像最令科学家震惊的发现,莫过于其偏振方向在四年观测期间发生了出乎意料的翻转。偏振是光波振动方向的一种特性,能够反映黑洞周围磁场的结构和方向。通过分析三次观测数据,研究团队发现2017年M87附近的磁场呈逆时针方向螺旋,2018年相对稳定,而到2021年则完全反转成顺时针方向。这种明显的偏振旋转变化在科学界引起了极大关注,项目合作者、庆熙大学天文学家Jongho Park坦言:“从2017年到2021年偏振模式方向发生翻转这一事实完全出乎我们的预料,它挑战了我们的现有模型,表明在事件视界附近还存在许多我们尚未理解的现象。”

科学家提出,这种偏振旋转方向的明显变化可能源于内部磁结构与外部效应的共同作用。具体而言,黑洞吸积盘内部的磁场重组和外部法拉第旋转效应(即偏振光通过磁化等离子体时偏振面发生旋转的现象)可能是导致观测到偏振翻转的主要原因。法拉第屏效应类似于一个“滤镜”,当偏振光通过时,其偏振方向会发生旋转,这种外部效应与黑洞内部磁场的动态变化共同作用,产生了观测到的复杂模式。

偏振的演化反映出黑洞周围环境是湍动不止且高度动态的。在这种极端环境中,磁场扮演着至关重要的角色——它既控制着物质如何落入黑洞,也调控着能量如何从黑洞向外释放。研究共同负责人Paul Tiede解释道:“这表明事件视界附近的磁化等离子体远非静止不变,而是时刻变化且极其复杂的,正在逼近我们现有理论模型的极限。”这一发现为理论物理学家提出了新的挑战,要求他们对现有黑洞磁流体动力学模型进行修正和完善。

值得注意的是,在磁场方向发生显著变化的同时,黑洞“光环”的大小和形状在四年间保持了惊人的一致性。这一观测事实强有力地证实了爱因斯坦广义相对论关于黑洞阴影的预言——根据广义相对论,黑洞阴影的大小和形状主要由黑洞的质量和自旋决定,而这些基本参数在人类观测的时间尺度上应该是恒定的。光环大小的稳定性与偏振模式的动态变化形成了鲜明对比,为科学家提供了研究黑洞极端环境下物质与能量行为的独特窗口。

从黑洞到喷流:能量释放机制的突破性认知

M87星系最显著的特征之一是其强大的相对论喷流——一种以接近光速从星系中心向外延伸的高能粒子流,长度可达数千光年。这种喷流能产生包括伽马射线和中微子在内的全电磁波辐射,是天文学家研究宇宙极端物理过程的独特“实验室”。此次EHT发布的最新研究成果中,一个重大突破是首次在观测数据中发现了连接黑洞环状结构与喷流底部的延伸辐射迹象,这为理解黑洞如何产生如此强大的喷流提供了关键线索。

喷流形成机制是当代天体物理学中最重要的未解之谜之一。理论认为,黑洞附近的强磁场在喷流加速和准直过程中起着关键作用。根据“ Blandford-Znajek机制”,旋转黑洞的能量可以通过磁场提取,为喷流提供动力。然而,这一过程发生在黑洞事件视界附近的极端环境中,此前从未被直接观测到。新发现的延伸辐射迹象首次将黑洞最内层区域的物理过程与大规模喷流直接联系起来,填补了理论模型与观测证据之间的关键空白。

通过对比三次观测数据,科学家还发现M87*附近的磁场演化与喷流活动可能存在密切联系。2021年的观测新增了两台望远镜——美国亚利桑那州的基特峰望远镜和法国NOEMA阵列,显著提升了EHT的灵敏度和成像清晰度。借助这一升级后的观测系统,科学家首次成功约束了M87星系相对论喷流底部的辐射方向,这类喷流正以接近光速的速度远离黑洞。中国科学院上海天文台沈志强研究员表示:“每次参与现场观测,都能真切感受到EHT在不断进步——这是上海天文台同事给我最深刻的反馈。”上海天文台在技术革新方面做出了重要贡献,包括多频同时接收、原始数据处理等。

类似M87这样蕴含超大能量的喷流,在星系演化中发挥着至关重要的作用。一方面,喷流可以调节星系中的恒星形成过程——高能喷流能够加热和驱散星系中的冷气体,而冷气体是恒星形成的主要原料,从而抑制恒星形成。另一方面,喷流也在大尺度上参与宇宙能量的分配,将黑洞引力能转化为辐射和动能,影响星系际介质的物理状态。理解喷流形成机制对于构建完整的星系形成与演化理论至关重要。此次最新发现为破解这一宇宙谜题提供了至关重要的“拼图”。

技术革新与全球合作:地球级望远镜的升级之路

事件视界望远镜(EHT)并非单一望远镜,而是一个由全球多地射电望远镜组成的虚拟望远镜网络,通过甚长基线干涉测量(VLBI)技术协同工作,等效于一个地球大小的巨型望远镜。这种创新的观测方式使EHT达到了前所未有的角分辨率,能够分辨5500万光年外的M87黑洞周围微小细节——相当于从地球上观察月球表面的一张信用卡。

为了捕捉M87*的动态变化,EHT在过去几年中经历了重大技术升级。2021年的观测新增了两台望远镜——美国亚利桑那州的基特峰望远镜和法国NOEMA阵列,显著提升了阵列的灵敏度和成像清晰度。此外,格陵兰望远镜和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦望远镜的性能升级也进一步提高了数据质量。荷兰奈梅亨拉德堡德大学助理教授Michael Janssen表示:“我们年复一年地改进EHT——通过增加望远镜、升级仪器性能、开发新的科学探索思路和创新算法以从数据中提取更多信息。对于这项研究,所有这些因素共同促成了新的科学成果和新的问题,这些问题肯定会在未来许多年里让我们忙碌不已。”

EHT合作体现了全球科学合作的典范。来自世界各地的观测数据被传送到美国麻省理工学院的海斯塔克天文台和德国马普射电天文研究所进行相关处理。为尽可能避免误差,这些数据被分配给四个独立的图像处理团队,每个团队独立生成一张照片,最后将结果进行对比。正如研究人员所述:“看到多个相互独立的团队都生成了同样的’光环’照片,这让我们更加确信眼前的景象是真实的。”这种严谨的多重验证方法确保了研究结果的高度可靠性。

数据处理和图像重建算法方面的进步也是此次研究成果的重要支撑。黑洞图像重建是一个极其复杂的逆问题,需要先进的算法从有限的干涉测量数据中重建出可信的图像。随着新望远镜的加入和观测频段的扩展,EHT团队开发了更为强大的数据处理流程和成像技术,使科学家能够更精确地追踪偏振特性的时间变化并探测到以往无法分辨的微弱延伸辐射。

表:事件视界望远镜(EHT)的主要技术升级及其科学影响

| 技术升级 | 实施时间 | 科学效益 |

|---|---|---|

| 新增基特峰望远镜(美国) | 2021年 | 提高阵列灵敏度和uv覆盖 |

| 新增NOEMA阵列(法国) | 2021年 | 增强成像清晰度和分辨率 |

| 格陵兰望远镜升级 | 2018-2021年 | 改善北极地区观测覆盖 |

| JCMT望远镜升级 | 2018-2021年 | 提高亚毫米波接收灵敏度 |

| 多频同时接收技术 | 持续开发 | 实现更精确的偏振测量 |

未来,随着更多望远镜加入EHT阵列和技术持续升级,科学家将能够更详细地研究黑洞周围的动态过程。计划中的非洲和亚洲新站点将进一步改善EHT的uv覆盖,而更高频率接收机的开发有望提供更高分辨率的图像。这些技术进步将帮助科学家更深入地理解磁场在黑洞吸积和喷流形成中的作用,以及黑洞与宿主星系共同演化的奥秘。

科学意义与未来展望:黑洞研究的新纪元

M87最新“身份照”的发布标志着黑洞物理学研究进入了新阶段。从验证广义相对论到研究动态演化过程,从静态图像到时间域观测,人类对黑洞的认识正变得越来越丰富和立体。这项研究不仅加深了我们对M87本身的理解,也为研究其他超大质量黑洞提供了重要参考。鉴于大多数星系中心都存在超大质量黑洞,且许多都表现出不同程度的喷流活动,M87*的研究成果将有助于揭示这些宇宙“引擎”的普遍工作机理。

最新发现对理论物理学提出了新的挑战和机遇。观测到的快速偏振变化表明,黑洞事件视界附近的物理环境远比现有理论预测的更加动态复杂。这要求理论物理学家重新审视现有的磁流体动力学模型,可能需要考虑更复杂的磁场拓扑结构、更真实的等离子体性质或新的物理过程。每一次理论与观测的张力都是科学进步的契机,正如历史上多次发生的那样,对黑洞极端环境的探索很可能催生新的物理理论或对现有理论的重要修正。

未来EHT观测将朝着多波段和多时段方向发展。一方面,将EHT的毫米波观测与其他波段的观测(如X射线、光学和红外)相结合,可以提供黑洞周围不同物理过程的更完整图像。另一方面,增加观测频率,从每年一次到多次甚至连续监测,将帮助科学家捕捉黑洞周围更快速的动态变化。哈佛-史密森尼天体物理中心的Tiede指出:“这些新成果揭示了M87星系黑洞周围的动态环境并深化了科学家对黑洞物理性质的认知。”

除了M87*,EHT团队也在持续研究银河系中心的人马座A*(Sgr A*)黑洞。与M87相比,Sgr A质量更小但距离近得多,表现出更快速的时变特性,这为研究黑洞物理提供了互补视角。随着观测灵敏度的提高,EHT有望揭示更多黑洞的精细结构,甚至可能探测到黑洞“阴影”的次级环特征或更清晰地解析喷流起始区域。

从更广阔的视角看,对M87*等超大质量黑洞的研究将深化我们对宇宙演化的理解。黑洞通过喷流与宿主星系相互作用,调节恒星形成和能量分配,在星系演化中扮演着关键角色。理解黑洞如何通过吸积和喷流过程与周围环境交换能量和物质,是构建“星系-黑洞共同演化”理论的关键一环。此次最新发现为这一宏大科学问题提供了重要线索。

科学探索永无止境,M87*每一次“身份照”的更新都带来新的惊喜和疑问。从爱因斯坦广义相对论的预言,到首张黑洞照片的发布,再到如今动态变化的揭示,人类对黑洞的认知不断深化。在浩瀚宇宙面前,人类或许渺小,但科学探索的精神让我们能够触及这些宇宙最深处的奥秘。正如研究团队所言:“科学是永无止境的,它是一个永恒之谜。在伟大梦想的支持下,人类对浩瀚星空探索的脚步,将永不停歇。”