在科技行业的发展进程中,每年的各大展会都是前沿技术与创新产品集中亮相的舞台。9 月 5 日 – 9 日,世界最大家电与消费电子展 IFA2025 于柏林盛大举办,汇聚了全球顶尖科技企业,展示了如智能家居、可穿戴设备、人工智能等多领域的最新成果,彰显着科技推动生活变革的强大力量。而在展会之外,手机行业的创新步伐同样未曾停歇,魅族 22 的发布,便是其中备受瞩目的焦点事件。

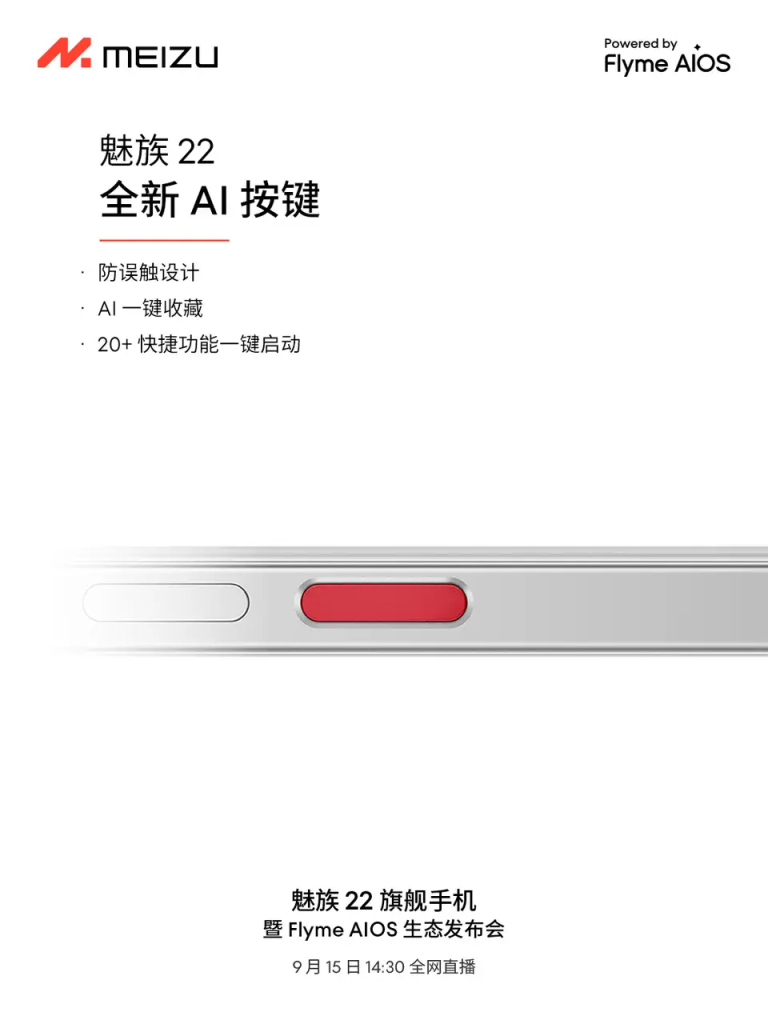

9 月 15 日,魅族赶在新一代旗舰芯片发布前,推出了自家旗舰手机 —— 魅族 22,并搭载全新升级的 Flyme AIOS。值得注意的是,魅族 22 在机身侧边增加了一枚实体的「AI 键」,这一设计并非魅族首创,却引发了业界对于手机厂商集体布局「AI 键」现象的深入探讨。

关注手机圈的朋友不难发现,自去年一批旗舰机起,「AI 键」悄然出现在手机侧面。iPhone 16 系列和 OPPO Find X8/X8s 系列率先砍掉原先的三段式拨杆,采用全新独立按键;华为 Mate 70 系列将电源键 “改头换面” 为 AI 智控键;Nothing Phone (3a) 系列也配备了 Essential Key。这些按键虽名称各异,但定位均为多功能快捷键,除可一键触发录音、手电筒、状态切换等基础功能外,更是当下 AI 功能的系统级入口,像 OPPO 的 AI 闪记、同声传译等功能皆可由此启动。不仅如此,除魅族 22 外,即将到来的 vivo X300 系列也基本确认将在机身加入类似的「AI 键」。

回溯过往,在 ChatGPT 出现之前,手机厂商便已尝试在机身增加实体「AI 键」来触发 AI 功能,小米、vivo 等均有涉足,然而这种设计很快便销声匿迹,手机回归 “音量 + 电源” 的传统实体按键组合。时过境迁,此次「AI 键」卷土重来,与往昔相比有着本质区别。当下的「AI 键」已不再单纯作为 “语音助手唤醒键”,而是演变为以 AI 为核心的多功能快捷入口。其核心价值在于能够将手机当下的上下文信息,如屏幕内容、相机取景、用户即时语音等,交由 AI 理解与处理,进而直接生成结果或触发后续动作。

回顾 2016 年 AlphaGo 引发的 AI 热潮,随后几年间,三星 Galaxy S8(2017)的「Bixby 键」、vivo NEX/X23(2018 年)的「Jovi AI 键」,以及小米 9(2019 年)的「AI 键」,主要功能仅是充当 AI 语音助手的快捷入口,按下按键等同于语音唤醒助手。但当时 AI 语音助手受限于识别与理解能力,仅能处理查天气、设闹钟等简单任务,面对复杂指令往往力不从心,独立实体 AI 键因此沦为鸡肋,可用性极低。

生成式 AI 的诞生彻底改写了 “手机 AI” 的发展轨迹。如今手机厂商对按键的定位已从 “唤醒助手” 转变为 “让 AI 做事”。以 OPPO 为例,其快捷键主打功能「AI 闪记」,用户按下按键,系统自动抓取当前屏幕内容,AI 进行结构化理解,如自动摘要、提取行程信息等,还可同步至跨设备的「小布记忆」空间,方便用户随时检索。这一过程将信息保存与处理步骤简化,真正实现 “所见即处理”,例如一键闪记航班信息后,AI 自动识别并弹出 “新增日程”“导航” 等建议动作,一键确认即可完成操作。Nothing 的 Essential Key 思路与之类似,配套的 Essential Space 可让 AI 自动归纳整理手机屏幕上的各类信息,构建个人信息中枢。苹果则别具一格,不仅借助 AI 理解屏幕信息,更让 AI 透过镜头感知现实世界,提供主动服务。

综合来看,当下的「AI 键」具备以下三点特征:其一,多功能快捷,保留一键切换手电筒、相机等传统操作功能,确保基本实用性;其二,AI 上下文处理,核心在于将当前屏幕、镜头、语音等信息直接交付 AI 生成结果;其三,系统级入口,AI 键深度嵌入操作系统,不受单一应用限制,任何场景均可便捷调用。相较于八年前,如今「AI 键」的多功能设计赋予用户更大自主权,显著提升了按键的实用性与可用性,背后理念更是从单纯唤醒语音助手转变为让 AI 主动理解并处理用户所处上下文信息,以提升效率与体验。当然,这一切离不开大模型技术的突破以及手机厂商系统整合能力的增强。

不可否认,生成式 AI 正加速融入手机使用体验,AI 聊天、AI 修图等功能日益普及。但就目前而言,主动使用 AI(尤其是第一方)尚未成为手机用户日常操作的核心习惯。多数用户使用手机仍集中于拍照、社交、游戏和支付等传统功能,各家第一方 AI 体验也尚未展现出 “旦用难回” 的差异化竞争力。在此背景下,为手机 AI 功能单独增设一枚实体按键,必要性引发广泛争议。这一争议不仅关乎产品形态设计,更触及未来手机交互趋势走向。

从手机厂商实际功能设计来看,多数所谓「AI 键」并非仅为 AI 服务,而是身兼数职。既能够快捷启动相机、手电筒、静音模式等常规功能,也可设置为视觉智能(苹果)、AI 闪记(OPPO)或 AI 同声传译等 AI 相关功能。华为通过 “双击触发” 方式,在电源键中集成包括 AI 功能在内的 “多功能快捷”,实现电源键、AI 键和唤醒 AI 助手的三合一设计。这表明厂商在设计「AI 键」时,并未将筹码完全押注于 AI,而是期望其兼顾通用性与未来发展潜力,即便用户暂不使用 AI 功能,也可作为便捷工具键使用。

从用户使用角度出发,AI 键实际价值高度依赖厂商 AI 能力成熟度与系统整合深度。一旦出现识别不准确、响应速度慢、回应缺乏智能等问题,AI 键极易重蹈当年覆辙,陷入 “有键无用” 的尴尬境地。另一方面,从使用频率分析,当前 AI 功能总体仍处于 “有用但不刚需” 阶段。用户可能偶尔借助 AI 总结会议记录、翻译菜谱、提取网页摘要,但使用频率远不及打开微信、支付宝等高频应用。此时增设实体按键,不免让人质疑:是否值得为低频行为预留一个占据高频操作位置的按键?

换个角度思考,实体键的独特优势恰在于能够提升低频功能的触达率与转化率。与语音唤醒、侧边手势相比,实体键具有物理反馈强、误操作少、发现性高的特点。尤其是独立按键,可有效降低类似华为 “双击触发” 可能产生的误操作概率。更为关键的是,实体键将用户模糊的 “想用 AI” 念头转化为明确操作路径 —— 点击或长按,有助于培养用户使用 AI 的习惯。对于厂商而言,AI 键不仅是一种用户交互方式,更是抢占 AI 入口心智的战略布局。这颗随时可按的物理入口,极有可能在未来成为用户的 “AI 中枢”。

综上所述,现阶段对于 AI 能力尚不成熟的厂商,增设 AI 键或许略显多余;但对于 AI 能力扎实、系统级打通成效显著的厂商,AI 键则是一颗极具前瞻性的 “战未来” 战略按钮。它或许并非当下手机最为关键的按键,却极有可能成为通往未来手机交互变革的重要入口。

尽管「AI 键」在当下与未来均具有重要价值,但不可忽视的是,目前各家厂商的「AI 键」体验仍存在较大改进空间。苹果、OPPO 以及 Nothing 等厂商在相关设计思路上存在相似之处,彼此借鉴融合的可能性较大且相对容易实现。例如,视觉智能的引入几乎是行业发展的必然趋势,OPPO 完全可借助多模态模型能力实现,这对于普通用户而言是零成本的功能增益,对视障用户更是意义非凡;反之,苹果也可参考小布记忆和 Essential Space 设计,在手机端侧实现海量个人信息的 AI 化高效处理。然而,正如前文所述,即便思路与技术方向正确,若厂商自身大模型能力不足、整合优化不到位,最终呈现的用户体验仍难以达到成熟、好用的标准。在科技飞速发展的浪潮中,手机厂商唯有持续深耕技术、优化体验,方能在「AI 键」这一新兴领域抢占先机,为用户带来真正便捷、智能的未来手机交互体验。