当《空洞骑士》续作《丝之歌》在发售首日便创下Steam全球畅销榜前列的佳绩时,没人料到这款承载着1500万玩家期待的独立游戏会因一场翻译风波登上舆论风口浪尖。那些被玩家戏称为”文言文乱炖”的文本、被擅自修改的官方译名、漏洞百出的本地化质量,不仅让翘首以盼的玩家大失所望,更暴露出国产游戏乃至全球游戏本地化领域长期存在的结构性问题。这场风波绝非简单的”翻译翻车”,而是对整个行业本地化专业性的严峻拷问。

一、翻译灾难:当文言文成为玩家的”阅读障碍”

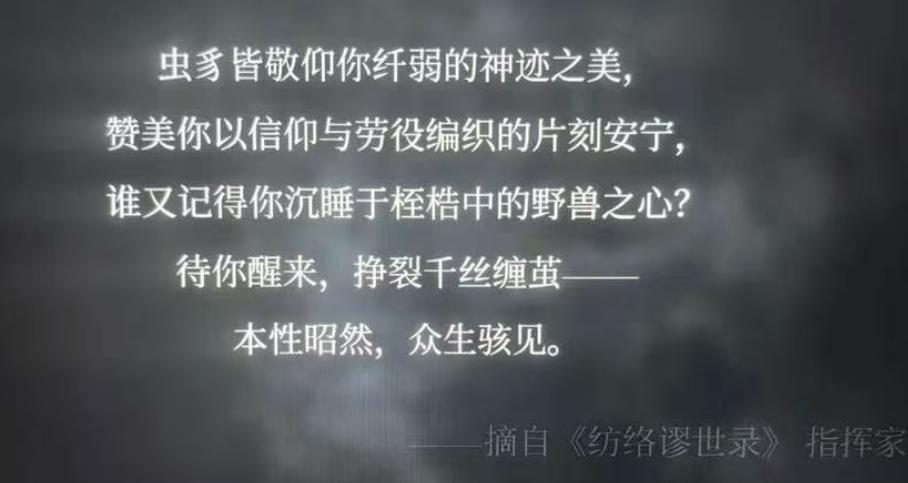

《丝之歌》开篇那首诘屈聱牙的”小诗”,NPC口中半文半白的对话,以及路牌上令人费解的古文风格文本,构成了玩家接触游戏的第一道屏障。这种所谓的”文言文”翻译既非真正的古典汉语,又非流畅的现代白话,形成了一种不伦不类的”四不像”文体。玩家在游戏中遇到的不是文化浸润,而是实实在在的沟通障碍——游戏文本本应作为引导玩家理解世界观、推进剧情的重要工具,却因过度追求形式感而丧失了最基本的传达功能。

更令人匪夷所思的是,开发团队竟擅自修改了前作中已广为玩家接受的官方译名”纺都”,将其更改为”坊络”。这种对已建立认知的官方译名的随意改动,在本地化领域属于严重失误。正如资深汉化团队轻语工作室所指出的,像”先攻”(initiative)这类在桌游玩家群体中已有约定俗成译法的术语,即便存在其他可行译法,官方也应尊重玩家群体的既有认知。V社的”半条命”(Half-Life)虽准确译法应为”半衰期”,但玩家群体数十年的习惯认知使其成为不可轻易更改的文化符号。这种对玩家集体记忆的尊重,恰恰是《丝之歌》本地化团队所缺失的。

二、流程缺陷:两人团队的”不可能任务”

通过游戏片尾名单可知,《丝之歌》的中文本地化工作仅由两人完成,其中一位还是此前因机翻译文质量低下而备受争议的译者。这种配置对于一款备受期待的3A级独立游戏而言,无异于让两名新兵守卫一座城池。对比成熟团队的工作流程——从前期风格指南制定、术语表统一、剧本双向确认,到分工协作、内部审核、开发方验证的多重关卡——《丝之歌》的本地化过程显然缺乏最基本的质量保障体系。

轻语工作室透露,他们在处理《博德之门3》《极乐迪斯科》等复杂文本时,会首先与开发团队明确文风调性,针对中世纪背景或青少年向作品采取截然不同的文本处理策略;建立包含数千条术语的统一词典;并由经验丰富的审校人员把关最终质量。而《丝之歌》的本地化团队若真如外界猜测那般依赖AI辅助(尽管尚未证实),又缺乏有效的质量管控机制,出现文本”不说人话”的状况便不足为奇。独立游戏的本地化固然常受限于成本与人力,但Team Cherry作为拥有前作成功汉化经验的团队,完全有能力组建更专业的本地化小组或委托成熟汉化团队,而非将这一关键环节托付给能力存疑的两人组合。

三、职业道德:保密协议与职业操守的双重失守

更值得商榷的是,《丝之歌》译者在游戏发售前三个月便通过论坛帖子泄露未公开信息,尽管内容看似无害,却严重违反了游戏行业的保密协议惯例。本地化人员作为接触核心游戏内容的敏感岗位,理应签署严格的保密条款,任何未经授权的信息披露都可能对游戏营销节奏造成不可预估的影响。这种将职业便利转化为个人展示的行为,不仅反映出个人职业素养的缺失,也暴露出开发团队在合作伙伴管理上的松懈。

而Team Cherry作为开发方,允许更换前作成功的汉化团队且未建立有效的质量监督机制,同样难辞其咎。即便因团队规模限制无法维持原有汉化班底,至少应对新团队进行严格评估,或保留原团队的顾问角色以确保风格延续性。独立游戏的优势往往建立在开发团队与玩家社群的紧密联系上,而《丝之歌》的本地化失误却造成了两者间的信任裂痕。

四、行业启示:本地化不应是游戏的”事后补丁”

《丝之歌》风波为整个游戏产业敲响了警钟。在全球化发行成为常态的今天,本地化绝不应被视为游戏开发的末端环节或可随意压缩的成本项。优秀的本地化需要:

- 前置规划:在游戏设计阶段即考虑多语言适配,预留文本扩展空间;

- 专业团队:委托具有同类游戏经验的汉化团队,而非临时拼凑译者;

- 流程管控:建立从术语统一到风格指南的完整质量控制体系;

- 玩家视角:尊重目标语言玩家的语言习惯与文化认知,避免”过度本地化”或”文化误读”;

- 职业道德:严格保密协议执行与合作伙伴筛选。

对于玩家而言,这场风波或许只是一次不愉快的体验;但对行业来说,它揭示了国产游戏走向国际舞台时必须跨越的专业门槛。当游戏内容本身获得认可后,本地化质量将成为决定产品全球口碑的关键变量。《丝之歌》的翻译争议终将平息,但它留下的思考——关于专业精神、职业操守与全球化视野——将持续影响着中国游戏产业的未来发展。毕竟,在文化输出的过程中,如何准确而优雅地传递游戏世界的精髓,与创造精彩的游戏内容同样重要。