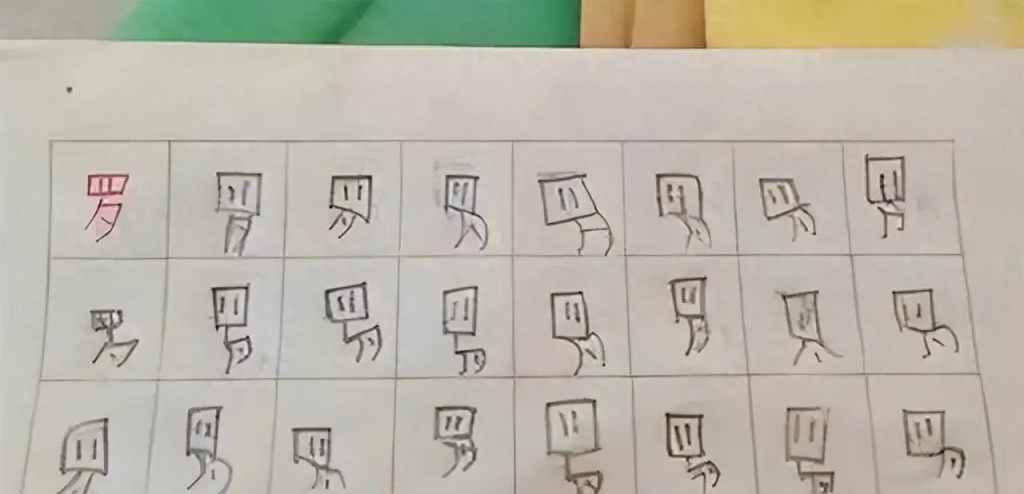

那个被罚写”罗”字的孩子的故事,在网络上掀起了一场关于教育本质的讨论。照片中,那个本该工整书写的汉字突然”活”了过来——它长出了腿脚,迈着轻快的步伐,仿佛要从纸面一跃而出。妈妈的第一反应是拍照上传,而网友们的点赞则暗示着一个更深层的问题:当孩子的作业变成”艺术创作”时,我们该如何看待这种”越界”?

一、被罚写的”罗”字:一场意外的艺术展演

那个把”罗”字写成会走路小人的孩子,或许正经历着每个学龄儿童都熟悉的困境:本该玩耍的时光被作业占据。心理学研究表明,6-12岁儿童的前额叶皮层尚未完全发育,这意味着他们难以像成人一样进行长时间的自我控制。当被迫进行重复性书写时,大脑会自然寻找更有趣的方式来完成任务——这正是创造力的萌芽。

教育神经学告诉我们,儿童的大脑在面对单调任务时,会激活默认模式网络,这正是产生创造性思维的区域。那个”罗”字小人,实际上是孩子大脑在抗议枯燥作业时的一种幽默表达。它不是对规则的蔑视,而是对学习方式的一种天真反抗。

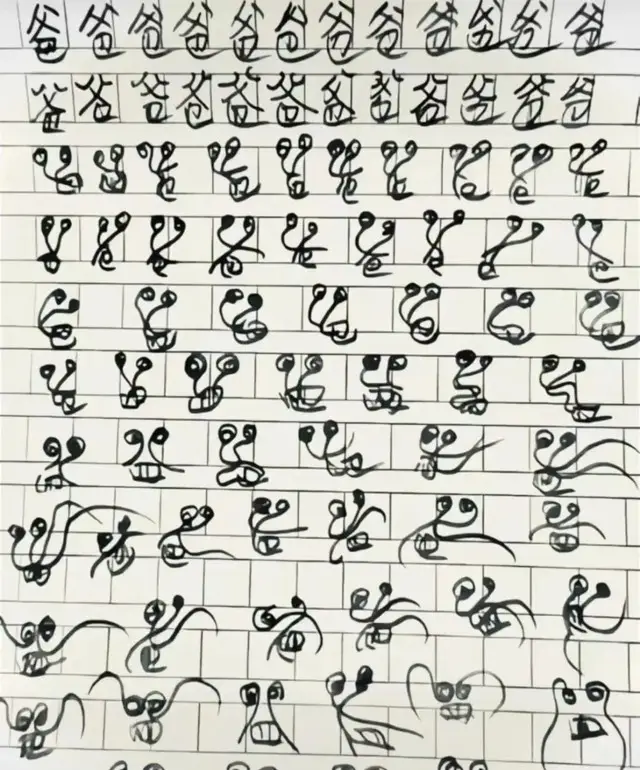

二、从”爸”字到”足”字:汉字中的童趣宇宙

那个把”爸”字写成咧嘴傻笑形象的孩子,和把”足”字变成练武之人的小朋友,都在用他们的方式重新诠释汉字。这种”乱写”背后,隐藏着儿童认知发展的黄金法则:他们通过具象化思维来理解抽象概念。

汉字本身就是表意文字,每个字都承载着古人对世界的观察与想象。”山”如峰峦,”水”似流波,这种象形特质恰好为儿童的创造性解读提供了土壤。当孩子把”雨”字写得歪歪扭扭像真在下雨时,他们实际上是在用身体感受文字的意义——这种全身心投入的学习方式,恰恰是现代教育常常忽视的宝贵品质。

三、教育者的两难:规范与创意的天平

面对这些”有灵魂”的字迹,家长的第一反应往往是矛盾的。一方面,我们担心不规范书写影响学业;另一方面,又被孩子惊人的创造力所震撼。这种纠结反映了当代教育的一个核心困境:如何在传授基础知识的同时,不扼杀孩子的想象力?

教育研究表明,适当的创造性表达不仅不会妨碍学业,反而能促进认知发展。那些被允许在特定时间自由创作的孩子,在正式测试中的表现往往更好。这是因为创造过程锻炼了大脑的灵活性和问题解决能力——这些正是21世纪最需要的核心素养。

四、平衡之道:构建创意与规范的共生空间

解决这一困境的关键在于创造”第三空间”——既尊重教育的基本要求,又为创造力保留生长土壤。具体而言:

- 设立”创意特区”:像那位智慧的家长那样,为孩子准备专门的创作本,让他们可以自由挥洒想象力。这种分区管理既满足了表达需求,又维护了作业的规范性。

- 游戏化学习:将汉字学习转化为寻宝游戏或故事创作。当”找字”变成探险,当写字变成编故事,枯燥的任务就变成了充满乐趣的探索。

- 渐进式引导:先肯定孩子的创意:”这个小人真有趣!”再温和指出规范要求:”不过考试时我们需要更整齐的字迹,你觉得呢?”这种对话方式既保护了自尊心,又传递了规则意识。

- 生活化识字:把汉字学习融入日常生活,在家具上贴标签,把购物变成认字游戏。当文字与生活紧密相连时,孩子自然会产生书写兴趣。

五、重新定义”正确”:教育哲学的转向

那个”罗”字小人的走红,实际上反映了社会对教育价值的重新思考。在标准化测试盛行的今天,我们是否过于强调”正确”而忽视了”生动”?那些看似歪歪扭扭的字迹,或许正是儿童最本真的学习状态——他们不是在复制符号,而是在创造意义。

书法家说:”真正的书法艺术,是在严谨法度中见自由精神。”这句话同样适用于儿童教育。规范不是牢笼,而是翅膀;创意不是捣乱,而是智慧。当我们学会欣赏孩子笔下那些”不完美”的杰作时,我们也在学习如何以更开放的心态看待成长。

结语:在规则与想象之间起舞

那个把”罗”字写成会走路小人的孩子,给我们上了一堂生动的人生课:教育不是单向的灌输,而是双向的对话;不是对错误的惩罚,而是对可能性的探索。当我们放下”必须正确”的执念,转而欣赏孩子独特的表达方式时,我们或许会发现——那些让我们又好气又好笑的”错误”,恰恰是最珍贵的学习印记。

在这个追求标准答案的时代,或许我们最需要的,就是像那位上传照片的妈妈一样,保持一颗发现美的眼睛。因为教育的真谛不在于培养整齐划一的”产品”,而在于呵护每个独一无二的灵魂。当孩子的作业变成艺术创作时,我们最该做的不是简单地纠正或鼓励,而是蹲下来,和他们一起看看——在这个由笔画构成的小小世界里,究竟藏着怎样的奇妙风景?