2025年盛夏,北京清华园的蝉鸣还未起时,清华大学艺术博物馆已为一场跨越数百年的瓷器雅集备好舞台。”不止于白——中国德化白瓷展”以90余件珍品的阵列,将闽中戴云山脉的泥火传奇,铺陈成一场关于传统与现代、器物与精神的美学对话。这里的白,不是色卡的单一标注,而是一部流动的文化史,是匠人指尖的温度,是海风里的贸易记忆,更是当代创作者对东方美学的重新诠释。

一、泥火千年:从民间烟火到世界航道的白瓷之路

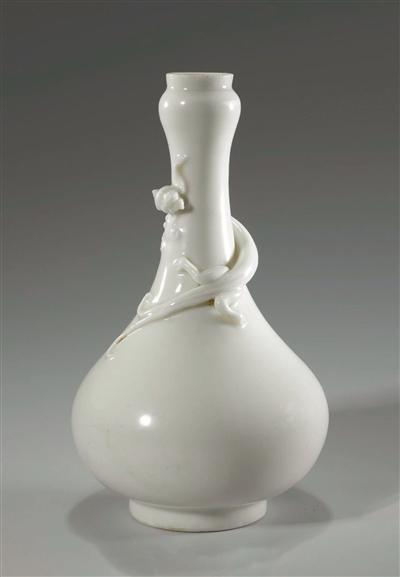

走进展览序厅,一面古窑残片墙率先将观众拉回历史现场。辽田尖山窑的宋代瓷片上,还凝结着早期德化窑工对火的掌控;明代象牙白蟠龙瓶则以温润的釉色诉说着”中国白”的初啼——瓶身蟠龙蜿蜒,鳞片在光线折射下泛起蜜色光晕,仿佛刚从匠人手中苏醒,带着手作的温度。这些散落在展柜中的碎片与整器,共同勾勒出德化瓷业从民间日用瓷起步,渐成世界宠儿的成长轨迹。

展览第一单元”日用之美”以生活为轴,展开一幅生动的德化民生画卷。除了纯白的经典器型,青花灵芝纹盘的蓝白相映、五彩瓷的浓艳热烈,都在诉说德化窑的包容与活力。特别引人注目的是一组清代外销瓷:青花灵芝纹盘出自”泰兴号”沉船,碗心绘着折枝牡丹,外壁是缠枝莲纹——这些曾漂洋过海的器物,既是当时”海上丝绸之路”的贸易见证,也藏着中外审美交融的密码。策展人在展签上特别标注:”德化白瓷的海外传播,不是单向输出,而是在与伊斯兰陶器、欧洲硬瓷的对话中,不断吸收新的艺术养分。”

二、素色为诗:当”中国白”成为一种哲学

在很多人印象中,德化白瓷的标签是”白”。但展览第二单元”不止于白”却试图打破这种单一认知。明代的白釉螃蟹洗,釉色并非纯然无瑕——蟹壳边缘泛着淡淡青灰,蟹腿关节处有极细的开片,这些”不完美”反而让器物有了呼吸感;当代艺术家苏献忠的纸塑作品《纸》,用白瓷模拟纸张的褶皱与纹理,远看如一卷摊开的素笺,近观则能发现釉面下若隐若现的纤维肌理。策展人杨帆在导览时说:”德化的’白’是立体的,它包含釉色的深浅层次、质感的粗细变化,甚至是器物在使用过程中留下的岁月痕迹。这种白,是对材料本身的尊重,也是对’物’的生命力的敬畏。”

更深刻的是,”中国白”早已超越了物理颜色的范畴。明代何朝宗的达摩立像,衣纹流畅如流水,眉眼低垂间带着禅意——这种”白”是中国人对”素”的审美追求,是”大音希声,大象无形”的哲学投射;当代艺术家连紫华的极彩文关公像,在白瓷胎体上绘制朱红、石青等传统色彩,却因底色的纯净而不显得艳俗——这种”白”是对传统的敬畏,更是对创新的包容。正如展览前言所述:”白,是德化瓷的底色,更是东方美学的精神原乡。它不是空洞的符号,而是容纳了匠人匠心、文化记忆与时代精神的容器。”

三、以白为镜:在素色空间里唤醒感知力

展厅的空间设计堪称一场”减法艺术”。主调为纯净的白墙,天花垂落柔和的线性光源,展柜采用低反射玻璃——这种”以白衬白”的设计,看似简单,实则暗藏巧思。当你站在明代白釉尊前,原本可能被忽视的釉面”橘皮纹”变得清晰可见,那是窑温细微变化留下的痕迹;清代外销瓷上的青花纹样,在纯白背景下愈发清亮,仿佛能看见画工运笔时的顿挫;当代艺术家李璋高的《和合》系列,用抽象的线条表现夫妻恩爱,在白墙的映衬下,那些流畅的弧线更像是在空气中流动的诗。

这种设计并非单纯追求视觉美感,而是希望观众”慢下来”。在这个图像爆炸的时代,我们习惯了高饱和度的色彩、快节奏的刺激,而德化白瓷的展览空间,却用一片素白为观众按下”暂停键”。当你凝视一件白瓷,触摸它的温润,聆听讲解员讲述背后的故事,那些关于生活、关于贸易、关于匠心的细节会逐渐清晰——这不是被动的观赏,而是一场与历史的对话,一次对内心的观照。

四、薪火相传:当传统遇见当代的无限可能

展览的最后单元,聚焦于当代德化陶瓷的创新实践。这里没有对传统的复制,而是充满了年轻的、鲜活的创造力:兰全盛的《文昌点魁》以传统文昌帝君为原型,却在衣饰细节上融入现代构成主义,线条简洁却不失庄重;郑雄文的《丝路帆影》用德化白瓷表现古代商船,船帆部分采用镂空技法,在灯光下投射出斑驳的光影,仿佛重现了”涨海声中万国商”的盛景;青年艺术家王代丁的《数字白瓷》则更具实验性,他在白瓷胎体上嵌入LED灯带,传统器型与现代科技的碰撞,让人看到德化瓷在数字时代的无限可能。

这些创新不是对传统的背离,而是更深情的致敬。正如兰全盛在展览现场所说:”我们这代人学瓷,首先要蹲在老匠人的工作室里,看他们拉坯、修胎、上釉,把每一道工序烂熟于心。但更重要的是,要学会用当代人的视角重新解读这些技艺——当我们用3D打印技术辅助拉坯时,不是为了取代手工,而是为了让传统工艺更高效地传承;当我们把白瓷与当代装置艺术结合时,不是为了猎奇,而是要让古老的材质说新的故事。”

白瓷不白,是东方美学的生长

闭馆时,暮色透过玻璃洒进展厅,那些白瓷在渐暗的光线中愈发温润。这场展览留给观众的,不仅是对德化白瓷历史的一次梳理,更是对”传统如何活在当下”的思考。德化白瓷的故事从未结束——它从宋代的钱炉窑出发,经过明清的外销热潮,走过新中国的外贸转型,最终在当代艺术家的手中,绽放出更丰富的可能。

正如展览结语所言:”中国白,不止于白。它是一本打开的书,每一页都写满了匠人的智慧;它是一条流动的河,每一朵浪花都折射着时代的微光。当我们在素色里凝视这些瓷器,看到的不仅是泥与火的奇迹,更是一个民族对美的执着追求——这种追求,永远不会褪色。”