当第一缕秋风掠过屋檐,竹篮里的香瓜便泛起了蜜色的光。咬开薄脆的瓜皮,清甜汁水在舌尖炸开的瞬间,老人们总说:“秋老虎再凶,也敌不过这口鲜灵。” 立秋时节的中国乡村,总在这样的味觉记忆里悄然换了人间 —— 秋千架上的孩童还在追逐盛夏的尾巴,药摊前的铜碾子已开始研磨驱散暑气的良方。这 “香瓜轻咬迎秋爽,秋千荡暑送药香” 的景致,藏着二十四节气里最生动的非遗密码。

一、瓜田寻味:一枚香瓜里的时令哲学

清晨的露水还挂在瓜叶上时,山东章丘的瓜农们已挎着竹篮钻进了田垄。这里的 “章丘香瓜” 种植技艺,早在明清时期就被写入《农桑辑要》,如今仍是省级非物质文化遗产。“头伏种,中伏长,立秋咬瓜正当时”,72 岁的李老汉用布满老茧的手掂量着瓜的分量,指腹叩击瓜皮的闷响里,藏着祖辈传下的判断标准:“声儿脆的是生,发闷的过熟,要那‘咚 —— 咚 ——’带点回音的,才是秋神吻过的甜。”

在江南水乡,立秋吃瓜则演变成一场诗意的仪式。苏州人讲究 “咬秋”,要选凌晨采摘的 “白露瓜”,用井水镇过,一家人围坐分食。姑苏区的非遗传承人王阿婆至今保留着木刻瓜模,将瓜瓤雕成花鸟纹样,孩童们捧着这样的 “瓜盏”,边吃边念:“咬得秋瓜甜,岁岁不生病。” 这种习俗可追溯至宋代,《东京梦华录》里 “立秋之日,满街卖揪叶,妇女儿童辈,皆剪成花样戴之,犹有咬秋之俗” 的记载,如今仍在市井间鲜活流转。

香瓜的清甜里,更藏着顺应时节的生存智慧。中医认为立秋 “阳消阴长”,需 “润燥养阴”,而香瓜性凉味甘,恰好能化解夏末的余暑。陕西榆林的 “瓜祭” 仪式中,乡亲们会将最大的香瓜供奉在土地庙前,由长者诵读《瓜祝文》:“土膏脉起,瓜瓞绵绵,秋启万实,佑我丰年。” 这种将饮食与祭祀结合的传统,让一枚普通的瓜果成为连接天地人伦的纽带。

二、秋千寄情:飞荡千年的暑气歌谣

立秋这天的河北井陉,村口的老槐树下总是排起长队。孩子们攥着祖辈编的柳条环,等着坐上那架传了三代的老秋千 —— 这是当地 “荡秋送暑” 非遗习俗的核心场景。“秋千荡得高,秋老虎就咬不着”,85 岁的传承人刘大爷边给秋千绳抹桐油边说,这架用百年桑木做架、麻绳为索的秋千,每到立秋要 “开光”:用艾草熏过,再系上五彩绸带,据说能 “荡走晦气,迎来清和”。

秋千的起源本就与节气紧密相连。《荆楚岁时记》载:“立秋之日,作秋千戏,以迎寒气。” 古时的秋千多为宫廷游戏,到了宋代传入民间,演变成立秋 “送暑” 的仪式。如今在山西平遥,还保留着 “秋千会”:青壮年合力搭建高达十米的 “通天秋千”,勇士们身着彩衣,在秋千荡至最高点时表演 “空中翻”,围观者齐声喝彩,喊声要 “盖过暑气的气焰”。这种融合了体育与民俗的活动,让立秋的 “祛暑” 意象有了更热烈的表达。

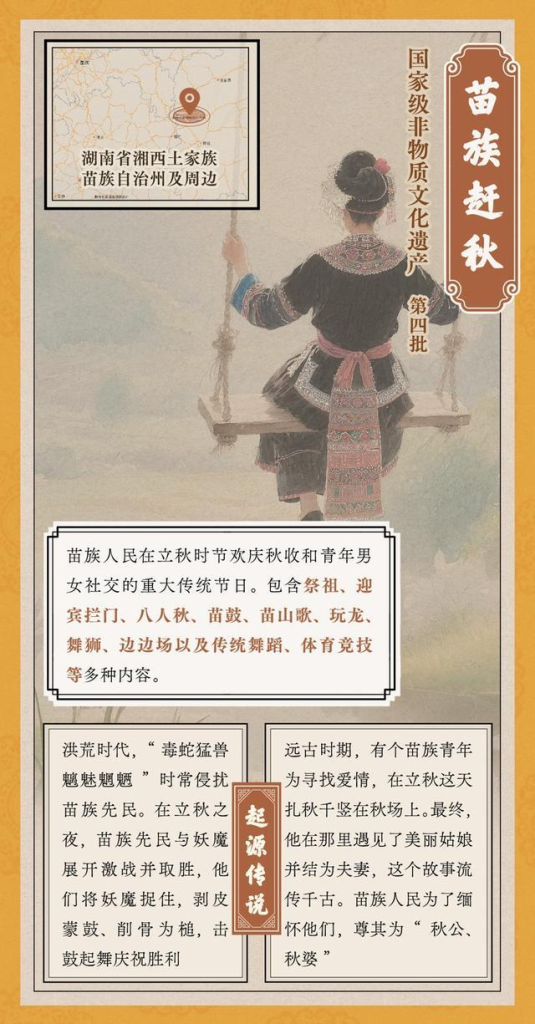

在西南少数民族地区,立秋秋千则染上了浪漫色彩。云南彝族的 “秋街” 上,姑娘们穿着绣满桂花的围裙,小伙子们推着秋千邀姑娘同坐,秋千荡得越高,情歌对得越欢。“秋千绳儿晃悠悠,荡过夏去秋就来”,古老的歌谣里,秋千成了传递心意的信使。非遗研究者指出,这种将节气习俗与婚恋社交结合的形式,体现了少数民族对时序更迭的独特理解 —— 秋不仅是收获的季节,更是情缘滋长的时节。

三、药香袅袅:碾槽里的立秋方

“薄荷三钱,藿香两钱,加青蒿同碾……” 立秋清晨的浙江桐乡药镇,70 岁的中药炮制技艺传承人沈药师正对着祖传的药书配药。铜碾子在青石槽里研磨的沙沙声,与窗外的蝉鸣交织成独特的 “立秋序曲”。他手里的 “祛暑香包” 配方,源自明代《遵生八笺》的 “立秋散”,用二十余味草药配伍,既能驱蚊,又可安神。

药香里飘着的,是古人应对节气变化的生活智慧。《黄帝内经》强调 “春生夏长,秋收冬藏”,立秋养生需 “收阳养阴”,各地非遗医药技艺因此衍生出多样的实践。四川达州的 “药浴节”,用黄柏、杜仲等本地药材煮水沐浴,据说能 “洗去夏膘,安度秋燥”;安徽亳州的 “药茶会”,则将菊花、决明子与立秋新采的荷叶同泡,茶盏里浮动的不仅是草木清香,更是 “天人相应” 的古老哲学。

最具仪式感的当属广东潮汕的 “晒药节”。立秋正午,家家户户将珍藏的药材搬到阳光下暴晒,药房老板们则在此时展示 “切药绝活”:陈皮要切成细如发丝的 “陈皮丝”,川贝需碾成能浮于水面的 “川贝粉”。老药工们说:“立秋的太阳最‘正’,晒过的药,效力能增三分。” 这种对自然之力的敬畏,让药材的炮制过程成为人与时节对话的独特方式。

当暮色漫过瓜田,秋千的影子被拉得很长,药铺的铜铃在晚风里轻轻摇晃。立秋的味道,是香瓜咬破时的清甜,是秋千荡起时的风爽,是药香弥漫时的温润。这些流淌在非遗习俗里的时序印记,让每个节气都成为可感可触的生活诗篇 —— 正如老人们常说的:“不是秋天来了,是我们在瓜甜、风凉、药香里,接住了秋天的请柬。”