七月的最后一周,南京新街口的影院里,一场特殊的”集体静默”正在发生。9岁的小宇攥着撕碎的日漫卡片,睫毛上挂着泪珠;佟丽娅发微博说儿子在影厅里哭到抽噎,连纸巾盒都被揉成一团;更让人震撼的是散场时——没有人起身离开,有人盯着银幕上的黑白照片发怔,有人用袖口抹着脸,直到灯光亮起才惊觉身边陌生人也在抹眼睛。

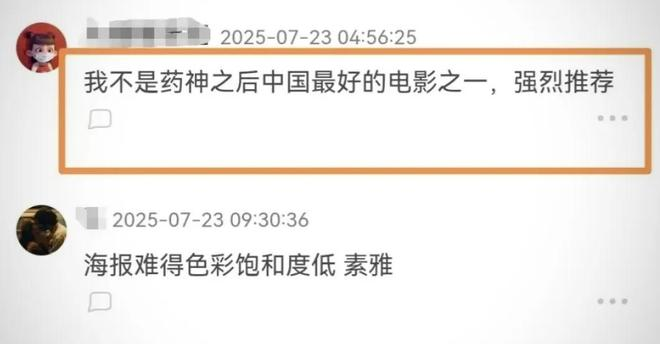

这是《南京照相馆》上映第7天的场景。这个曾被视作”暑期档最不可能爆”的电影,用130分钟的时间,在竞争白热化的档期里撕开一道裂缝:上映十天票房破15亿,猫眼预测直指42亿,排片率从21.5%逆袭至40.8%,把《长安的荔枝》《侏罗纪世界:重生》等种子选手甩在身后。更让业内人士震惊的是,当所有竞品都在用”最惨””最燃””最颠覆”的标签疯狂营销时,这部连片名都让人摸不着头脑的电影,偏偏靠”不卖惨”杀出重围。

当”苦难叙事”变成流量密码,它却选择”留白”

暑期档向来是”情绪消费”的主战场。从去年的《消失的她》到今年的《孤注一掷》,从奇幻合家欢到动作爽片,观众似乎习惯了被强烈的感官刺激包裹:密集的反转、夸张的情绪宣泄、直白的善恶对立。但《南京照相馆》偏要打破这套规则——它讲述的是1937年南京大屠杀期间,吉祥照相馆的普通伙计们意外保存日军屠城罪证的故事,这段历史本身足够沉重,导演申奥却在创作时划下一条红线:”不把镜头对准血腥,不让苦难成为噱头。”

电影里有场关键戏:日军将数百名平民驱赶到江边扫射。镜头没有呈现子弹穿透身体的特写,没有血花四溅的慢镜头,而是用一组蒙太奇:飘落的梧桐叶、颤抖的竹帘、孩童玩具滚过青石板的声音,最后定格在水面上漂浮的草帽。观众席传来压抑的抽气声,却没有人因为视觉冲击而捂眼。”比直接拍屠杀更疼。”有观众在社交平台写道,”那些被刻意隐去的画面,反而像根细针,扎得人心口发闷。”

这种”克制的疼痛”贯穿全片。当其他历史题材电影忙着用”撕心裂肺”的哭戏制造泪点时,《南京照相馆》选择用日常细节传递力量:照相馆学徒小川偷偷擦拭老相机时的专注,老板娘用南京童谣给冲洗照片计时的温柔,汉奸王广海第一次藏起底片时颤抖的手指。这些琐碎的”人间烟火”,反而让后面的”舍命护证”更具冲击力——观众不是被”惨”震撼,而是被”普通人在绝境中迸发的人性光辉”击中。

没有”戏骨”撑场,他们用”本能”演活了历史

如果说叙事手法是《南京照相馆》的”骨架”,那么演员的表演就是它的”血肉”。这里没有流量明星的”炸场”,没有资深演员的”炫技”,有的只是一群人拼命”活”进1937年的南京城。

王骁饰演的照相馆老板老金,是个连台词都带着南京腔的”小人物”。有场戏需要他在日军闯入时假装擦相机,却因为紧张而反复调整镜头盖。导演喊”卡”三次后,王骁主动要求重拍:”老金这时候手应该抖得更厉害,他怕被日军发现底片,但又不能表现得太明显。”后来成片里,他的手指在相机上无意识地摩挲了七次,每次力度都比前一次轻,像极了真实环境下”强装镇定”的普通人。

最让人意外的是小演员杨恩又。她饰演的老板女儿妞妞,在全家福拍摄时突然问:”爸爸,为什么叔叔们的脸都这么紧?”这个即兴发挥的问题,让现场所有人都红了眼眶——在孩子的认知里,”紧张”只是大人的表情,她还没学会用”恐惧””仇恨”这些词。导演保留了这个镜头,因为”真正的历史里,孩子们本来就不懂发生了什么”。当妞妞最后抱着相册在废墟里奔跑时,她脸上的泪痕混着灰尘,没有一句哭戏,却比任何嘶吼都更让人揪心。

就连饰演汉奸的王传君,也颠覆了”坏人就该狰狞”的刻板印象。他有场躲在阁楼里烧照片的戏,火光照亮他的脸,却没有传统反派的”阴狠”,反而带着种”自我毁灭”的绝望。事后采访中他说:”王广海不是天生的坏人,他是被时代碾碎的普通人。当他发现自己的’苟活’反而成了帮凶,那种崩溃比杀人更痛苦。”

历史不是”背景板”,它该有温度和重量

《南京照相馆》的爆火,本质上是一场”真实的胜利”。电影的核心线索——16张记录屠城罪证的照片,原型是1938年南京大屠杀幸存者罗瑾保存的真实相册。导演申奥在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆看到这本相册时,被封皮上”滴血的心”图案刺痛:”这不是虚构的故事,是真实存在的人性之光。”

为了还原这份真实,剧组做了件”笨事”:所有场景搭建都参照1937年南京城的建筑资料,照相馆的木质柜台、老式铜制相机、青石板路的缝隙里,都藏着历史学家考证过的细节;日军士兵的军装、武器、甚至靴底的泥点,都严格按照当年的日军装备复刻;连冲洗照片的显影液配方,都是请化学专家根据1930年代的技术还原的。

这种”较真”,让观众在影院里产生了奇妙的”穿越感”。当银幕上出现”1937年12月13日”的字样时,有位白发老人突然站起来,对着银幕深深鞠躬;散场时,有年轻妈妈抱着孩子说:”宝宝,这些叔叔阿姨用生命保护的东西,就是我们现在的家。”

最好的主旋律,是让观众”忘记”主旋律

《南京照相馆》的成功,给所有创作者提了个醒:主旋律不是口号,真实的情感才是最锋利的武器。它没有说教”勿忘国耻”,而是让观众自己看见:一个照相馆学徒如何在恐惧中按下冲洗键,一个汉奸如何在良知与生存间挣扎,一群普通人如何用最朴素的方式守护真相。

当片尾出现”铁证如山”四个大字时,影院里响起了经久不息的掌声。有网友在社交平台写道:”以前看历史片,总觉得离自己很远;今天才发现,那些照片里的人,可能和我们一样,会在冬天搓手取暖,会在拍照时比耶,会在危险来临时害怕得发抖。但他们选择了’不沉默’。”

这或许就是《南京照相馆》最动人的地方:它没有把历史变成”苦难展览”,而是让观众看见,在最黑暗的时刻,人性的光依然在闪烁。当我们走出影院,看到的不仅是繁华的街道,更是无数普通人用生命守护的”岁月静好”。这种震撼,比任何票房数字都更有力量。