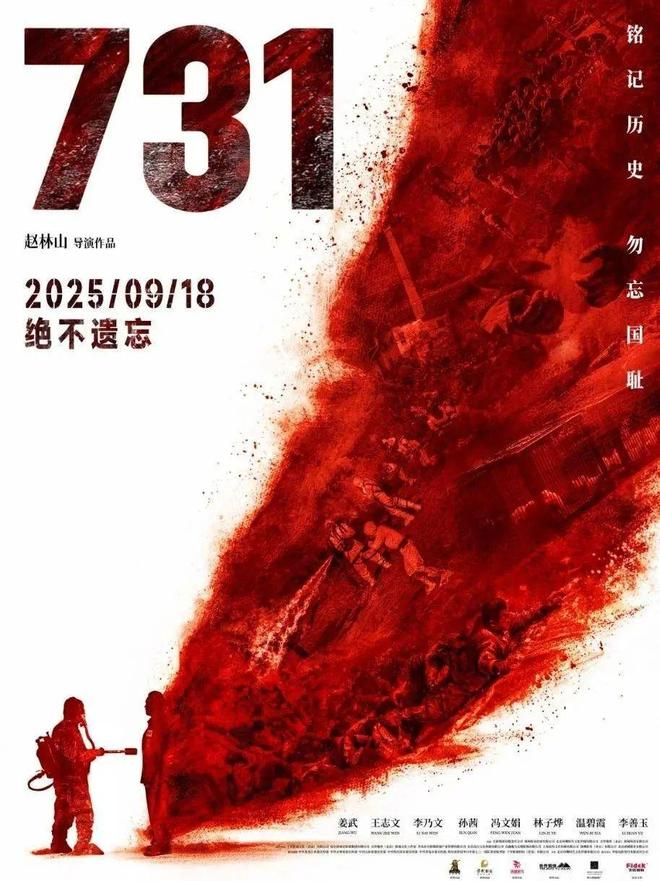

2025年8月4日,一组带着寒气的海报在社交平台掀起涟漪。画面中,灰扑扑的冰原上,一座红顶白墙的建筑像巨兽的利齿般刺破雪幕,窗内透出的昏黄灯光下,穿白大褂的身影正俯身观察培养皿——那是哈尔滨平房区731部队旧址的标志性轮廓。海报下方一行小字灼痛眼球:”9月18日,有些真相,该被看见了。”这一天,恰是九一八事变爆发94周年,电影《731》以这样的时间刻度,将镜头对准一段被风雪掩埋了八十余载的血色往事。

海报里的历史密码:每一道裂痕都在诉说

这组由国内顶尖视觉团队打造的海报,远非简单的宣传物料。主视觉中,”731″三个数字被拆解成斑驳的铁锈色,其中”7″字的竖笔深深扎进雪地,像一把未拔出的匕首;”3″字的两道弧线化作锁链,缠绕着远处模糊的铁路轨道——那是当年日军运送”马路大”(日语”材料”,指被用作实验的人体)的专用线路;最下方”1″字的竖线则幻化成一根滴血的试管,液体坠落在雪地上,晕染开的暗红逐渐蔓延成中国地图的轮廓。

导演在采访中透露,海报设计历时三个月,光是雪地的层次就调了27版。”我们要让观众触摸到历史的温度。”他指着画面中若隐若现的脚印说:”这些脚印有三种:穿军靴的、穿胶鞋的、赤足的。军靴是日军军官,胶鞋是实验员,赤足的……是被剥去鞋袜的受害者,他们的脚趾因冻伤肿胀变形,却仍在雪地里挣扎着爬行。”当观众注意到这些细节时,海报已不再是平面图像,而成为打开历史褶皱的钥匙。

平房区的暗夜:被实验撕裂的人性

电影的故事始于1945年春,此时距日本宣布无条件投降仅剩4个月。哈尔滨平房区的”满洲第731部队”正陷入疯狂——为挽救败局,日军731部队长石井四郎下令启动”终极计划”:要在三个月内完成”人体耐寒极限””细菌武器效能”等核心实验数据采集,用中国人的生命为战争续命。

剧本中还原了多组触目惊心的场景:731部队的”四方楼”实验室里,温度计始终维持在零下30度,12名被捕的中国农民被剥去衣物绑在铁架上,他们的肢体逐渐变成青紫色,皮肤因冻伤开裂,露出下面紫黑的肌肉;另一间实验室的铁桌上,一名年轻的女教师被固定住四肢,日军医生用手术刀划开她的胸腔,取出还在跳动的心脏,放进装有鼠疫杆菌的培养皿;而在焚尸炉旁,堆积如山的”实验材料”残骸正被浇上汽油,火舌舔舐着骨头,发出噼啪的爆响——这些骨头后来被日军收集起来,磨成粉末混入水泥,用于建造关东军的防御工事。

这些情节并非虚构。据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆藏档案记载,仅在1939年至1945年间,731部队就进行了至少3000次人体实验,受害者包括中国人、朝鲜人、苏联人及欧美侨民,其中被活体解剖者超过1500人。电影中某角色的原型,正是曾在731部队担任翻译的伪满警察张某某,他在晚年回忆录中写道:”有一次我看到他们把一个孕妇绑在解剖台上,医生说要观察胎儿在低温下的存活时间……我当场吐了,他们却笑着说’中国人的命,比老鼠还贱’。”

记忆的重量:当银幕成为历史的证人

为什么选择在2025年推出这部电影?制片方表示,这不仅是对九一八事变的铭记,更是要回应近年来历史虚无主义的暗流。”我们调研发现,部分年轻人对731部队的认知停留在’听说过’的层面,甚至有人被歪曲历史的信息误导。”项目负责人说,”电影不是要煽动仇恨,而是要让观众看到:那些被实验者不是统计数字,而是有名字、有温度的人——他们会疼,会怕,会在临死前想念父母和孩子。”

为了还原历史真实,剧组历时两年走访了12位731部队受害者家属、7位当年参与战后调查的学者,以及3位仍健在的731部队劳工(均已超过90岁)。92岁的李大爷曾在1943年被抓去做”劳工”,他回忆起当年在731部队看到的场景时,浑浊的眼睛突然亮了起来:”他们有个’特别输送’的流程,被选中的人会被蒙上眼睛,押上带铁窗的卡车。我见过一个穿学生装的男孩,大概十六七岁,哭着喊’我是学生,放我回去考试’……”说到这里,老人突然颤抖着抓住桌角,”他们把他推进实验室,门’哐当’一声关上,我听见里面传来撕心裂肺的叫声……”

这些真实的口述史,将成为电影中最锋利的刀片,划开时间的帷幕。当观众在大银幕上看到这些场景时,他们记住的不会是抽象的”战争罪行”,而是一个个具体的人:那个在零下30度里发抖的农民,那个攥着课本的学生,那个抱着婴儿的母亲……他们的痛苦,会成为观众心中的烙印。

历史的回响:我们为何必须铭记?

9月18日,当电影的第一个镜头在影院亮起时,银幕上的时间显示是1945年8月9日——这一天,百万苏联红军出兵东北,731部队开始疯狂销毁证据:活体实验者被集体屠杀,实验室被炸毁,档案被焚烧。但历史没有给侵略者机会:被炸毁的实验室废墟中,考古学家发现了刻着受害者名字的木牌;被投入松花江的实验器皿上,残留着受害者的血迹;更重要的是,那些幸存者的讲述,那些被记录在案的档案,那些永不褪色的记忆,构成了不可撼动的铁证。

电影《731》的结尾,设计了一个极具冲击力的场景:多年后,当年的实验室旧址上建起了纪念馆,玻璃展柜里陈列着一件保存完好的婴儿服——衣兜里塞着半块糖,衣服内侧用红线绣着”小栓子百天纪念”。解说员的声音响起:”这是我们从焚尸炉遗址中找到的,孩子的母亲在被抓走前,把最后半块糖塞进了他的衣服里……”镜头缓缓扫过展柜外的观众,有人擦眼泪,有人握紧拳头,有人对着展柜深深鞠躬。

这或许就是电影的意义所在:它不是要让我们停留在仇恨中,而是要让我们明白,铭记历史不是为了延续痛苦,而是为了让”小栓子”们不再出现,为了让”731″这样的编号永远成为历史书中的警示符号。当我们在9月18日走进影院,看到的不仅是80多年前的苦难,更是一个民族对真相的坚持、对和平的珍视。

海报上的冰原终会融化,但历史的记忆永远不会消逝。正如一位参与电影创作的学者所说:”731部队的罪恶,是人类文明史上最黑暗的一页。我们有责任把它翻过来,让所有人看到上面的血与泪——不是为了记住仇恨,而是为了记住:有些路,人类永远不能再走;有些错,永远不能再犯。”