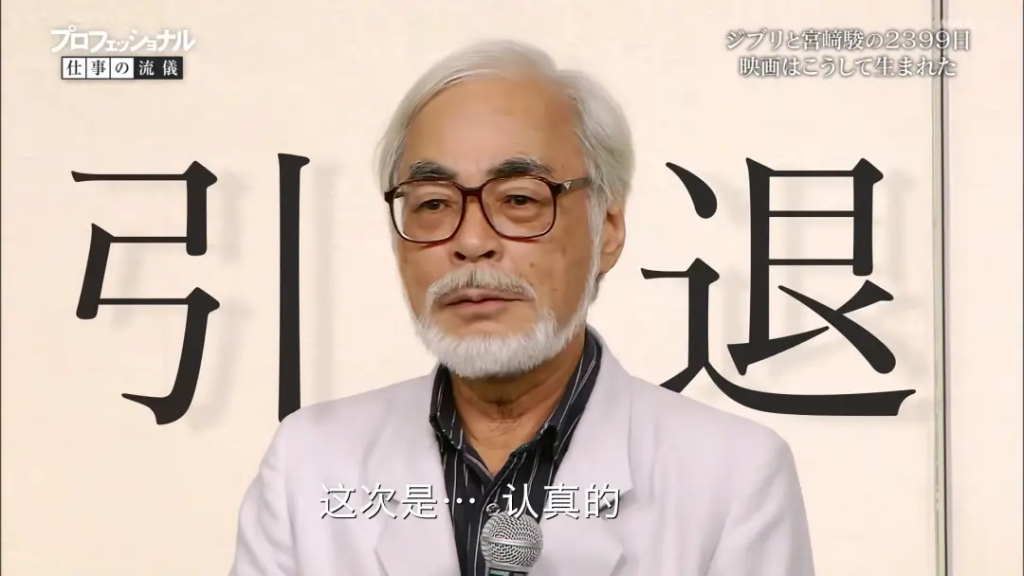

2013 年的那场退休发布会上,72 岁的宫崎骏脱下标志性的大围裙,换上笔挺西装,白须白发间,唯有眉毛仍倔强地保持着黑色。面对六百余名记者,他自嘲般地笑言:“之前说过好几次退休,搞得大家都不相信了。” 话音落处,全场会心一笑 —— 这位动画大师的 “退休宣言”,早已成为影迷心中最温暖的 “狼来了” 故事。从 1986 年《天空之城》上映后首次喊出 “想退休”,到第七次重申离场,宫崎骏的每一次转身与回望,都藏着对动画艺术最深沉的眷恋。而他口中的 “退休”,从来不是终点,而是为下一次创作积蓄力量的起点。

从敏感少年到动画信徒:被《白蛇传》点燃的初心

1941 年出生的宫崎骏,童年裹挟在日本战败后的萧条与父辈的复杂论调中。“我就这样成了一个讨厌日本的日本人”,这种身份认同的撕裂感,让他长成敏感而自卑的少年。那时的他沉迷漫画,却总在描绘 “人间不如意” 的愤世嫉俗里感到空虚 —— 直到 18 岁那个雪夜,看完日本首部长篇彩色动画《白蛇传》,他站在簌簌落雪中,忽然明白自己真正渴望的,是用画笔传递温柔、希望与爱的力量。

大学毕业后,宫崎骏带着这份初心进入东映动画。在四叠半的小屋里,他每天准时下班,坚信 “在公司待久了人会废”,却又抓住一切机会参与动画制作,从原画到构图再到导演,一步步在行业扎根。那段与高畑勋、大冢康生等挚友并肩的岁月,虽充满对电视动画流水线的厌倦,却也让他在迷茫中触摸到创作的本质:“动画不该是流水线产品,而要像生命一样自然生长。”

30 岁的欧洲之旅曾让他失望 —— 整洁的欧式小镇与工业文明,远不如明治神宫山毛榉的嫩芽更触动心弦。当他重新凝视故土的草木、气候与母亲讲述的乡村日常,忽然懂得:那些爱恨交织的记忆,那些自然的馈赠,早已化作创作的养分。这种顿悟,让《风之谷》的腐海既象征死亡,又孕育新生;让《天空之城》的机器人与森林共生,形成无主宰却有默契的生态节奏 —— 自然的生生不息,成了他此后作品永恒的底色。

矛盾中的坚守:为孩子造梦,却不回避现实的重量

宫崎骏的动画世界里,始终跳动着矛盾的火花。他说 “童年就是童年,不必为长大服务”,却在给孩子的故事里注入最真实的生存命题;他厌恶战争与人性之恶,却让《幽灵公主》的山林与铁厂碰撞出残酷的诗意;他痛斥工作狂文化,自己却为了一帧画面熬到天明。

这种矛盾在创作中化为独特的魔力。《龙猫》里,小梅与小月会为母亲的病情忧心,也会乘着猫巴士实现夜访医院的童话;《魔女宅急便》的琪琪会失去魔法,在孤独中明白 “成长就是接受不完美”;《哈尔的移动城堡》的苏菲,顶着衰老的面容,却比谁都懂得爱与勇气的真谛。他不为孩子粉饰世界,却教会他们在残酷中看见希望:“生命本身就有超越困境的力量。”

这种坚守背后,是他对 “创作原点” 的执着。在随笔集《出发点》里,他坦言 “做儿童动画是补偿心理”—— 那些童年缺失的安全感,那些对温柔世界的向往,都想通过作品传递给孩子。但他的 “补偿” 从不是廉价的甜腻,而是 “让孩子知道,即使害怕也能往前走”。就像《千与千寻》的千寻,从怯懦少女长成能独当一面的女孩,每个观众都能在她身上看见自己的成长轨迹。

退休宣言的真相:只要还有故事想讲,画笔就不会停歇

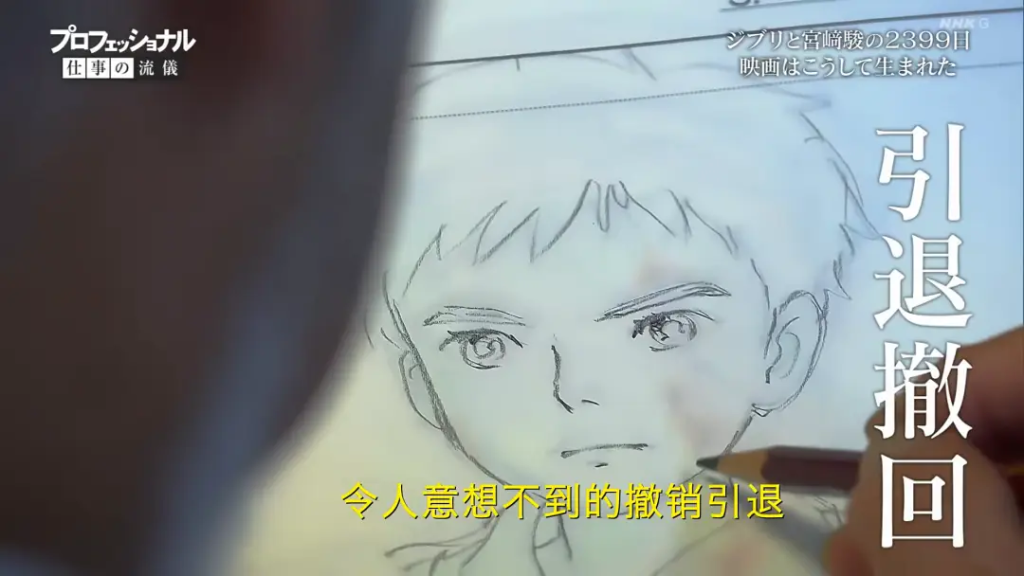

“之前说过好几次退休,搞得大家都不相信了”,宫崎骏在发布会上的自嘲,藏着对创作最坦诚的热爱。他的 “退休”,更像是阶段性的休整 ——2013 年宣布退休后,他带着团队用 5 年时间打磨《你想活出怎样的人生》,只为 “把对生命的思考讲给下一代听”。

这种 “退而不休”,源于他对动画本质的理解:“作品有自己的生命,当它想诞生时,你只能顺从。” 就像《出发点》里写的:“别人都赶时髦,我偏要做怪老头。” 他不追逐 3D 技术的潮流,坚持手绘每一帧画面,因为 “铅笔划过纸张的质感,是数字永远替代不了的温度”;他不迎合市场的快餐文化,用数年时间雕琢一个故事,因为 “好动画要像树一样,慢慢扎根,才能参天”。

如今,白发苍苍的宫崎骏仍在工作室忙碌。或许某天他会再次宣布退休,但观众早已不再追问真假 —— 因为我们知道,只要还有想讲述的故事,想描摹的世界,他的画笔就永远不会停歇。那些被《天空之城》的飞行石照亮的夜晚,被《龙猫》的巴士载往的童年,被《哈尔的移动城堡》教会的 “勇敢去爱”,早已成为跨越年龄的精神礼物。

宫崎骏的 “延迟退休”,从来不是为了名利。对他而言,创作是与自我和解的过程,是对生命的致敬;而对我们而言,能见证一位大师始终站在出发点,用画笔对抗时间的流逝,本身就是一种幸运。正如他在《出发点》中所说:“只要还能感动,还能思考,创作就不会停止 —— 这就是我的人生,无需向谁解释。”