2025年的汽车市场,”冰箱、彩电、大沙发”早已从营销噱头升级为新势力造车的「标配三件套」。当传统车企还在纠结「油改电」的平台局限时,中国的新能源厂商已悄然将竞争焦点转向了最容易被忽视却最影响体验的——汽车座椅。

座椅进化史:从「木板凳」到「移动沙发」

汽车的座椅进化,几乎浓缩了整个行业的发展脉络。早期的汽车座椅不过是马车的「木质弹簧板凳」,直到1910年别克首次引入皮质包裹,才让座椅有了「高级感」;1922年福特T型车推出三档调节可倾斜座椅,功能性初显;1959年沃尔沃发明三点式安全带,座椅的安全属性被强化。而到了新能源时代,中国车企用「大沙发」重新定义了座椅的「舒适边界」——10万元级电动车敢标「比肩百万豪车」,20万级车型标配座椅通风/加热/按摩、NAPPA真皮、十级调节,甚至衍生出女王副驾、头等舱座椅等新形态。反观BBA等传统豪华品牌,这些配置至今仍是付费选装的「奢侈品」。

新能源「腰疼」困局:地台高,谁之过?

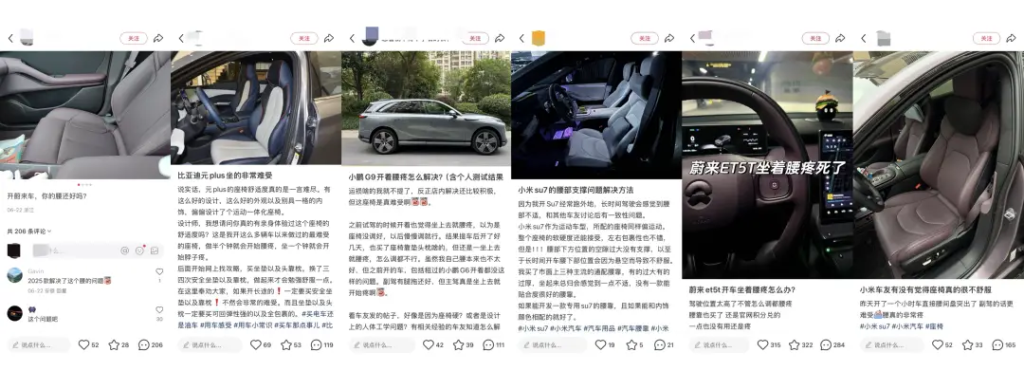

但「大沙发」的火爆,本质上折射出新能源车企的无奈——用户腰疼,成了新能源汽车的「集体痛点」。在小红书等社交平台,「开新能源车腰疼」的话题阅读量超千万,涉及蔚来、特斯拉、理想、比亚迪等几乎所有主流品牌。

问题的根源,藏在底盘设计的差异里。燃油车的地台之所以有「下沉空间」,是因为需要容纳传动轴、排气系统等机械部件,这些部件被集中布局在中岛下方,反而让后排乘客的膝盖高度更低,腿部自然下垂,腰部承托更均衡。但新能源汽车,尤其是纯电车型,底盘被一块厚实的电池包占据——这块电池不仅要提供动力,还要兼顾安全性与能量密度,厚度与面积不断加大,最终形成了「从轮胎到前后轴」的平整地台,活像一块2米长、1.8米宽的「电动床垫」。

地台抬高的直接后果,是乘客膝盖被迫抬高,大腿与小腿的夹角变小,腰部缺乏有效承托。燃油车用户「自然舒展」的坐姿,在新能源车里变成了「蜷缩发力」状态,久坐必累。一位Model 3车主吐槽:「要么躺着开,要么夹着屁股,时间长了腰像被掰断。」问界M7车主更直白:「座椅偏硬,腰靠贴不住后背,开半小时就得起来活动。」

从「翻车」到「封神」:车企的「大沙发」突围战

用户的腰疼,成了新能源车企的「必答题」。谁能解决座椅舒适性问题,谁就能抓住用户的心。

理想:用「基础舒适性」定义好座椅

理想的「大沙发」神话,始于对「基础体验」的极致追求。在理想L9上市前的产品评审中,团队做了一件「疯狂」的事——关闭所有按摩、通风、加热功能,让用户体验「素版座椅」。他们将这种未经修饰的直观感受称为「基础舒适性」,只有通过这道关,锦上添花的功能才有意义。为了消除座椅褶皱,理想座椅团队与供应商死磕数月,调整版型、优化材质,甚至推翻了李想「接受一点点褶皱」的妥协方案,最终用NAPPA真皮打造出「久坐不累」的标杆座椅。

蔚来:从「用户骂街」到「复用技术」的进化

蔚来曾是「座椅翻车」的重灾区。因换电平台限制,早期车型的地台偏高,加上座椅设计缺陷(坐垫前高后低、头枕过凸),用户抱怨「坐姿像煮熟的虾」「躺着腰部悬空」。2021年,3万用户参与的调研显示,近20%用户对座椅极度不满。痛定思痛,蔚来推出座椅升级方案(全配升级2600元),并通过「分层解耦」模式重构供应链——自主研发座椅骨架平台,再集中采购供应商的骨架、控制器等部件。这一模式不仅提升了响应速度,更让乐道L90等新车直接复用技术积累,连李斌都坦言:「乐道的座椅成本控制得好,体验却更优。」

小鹏:挖角「大厂」,用技术补短板

小鹏的「座椅革命」更像一场「人才抢滩」。为了让P7+的座椅摆脱「轿跑车型空间局促」的痛点,小鹏从某以「座椅舒适」著称的传统车企挖来核心技术团队,将座椅研发地位提升至战略级。团队针对纯电车型的电池厚度问题,重新优化座椅长度、靠背角度与腿托支撑,最终让P7+的座椅舒适性大幅提升。

「大沙发」效应:合资品牌也开始「抄作业」

中国新能源车企对「大沙发」的执着,正在重塑整个行业的竞争规则。最典型的案例是日产——曾被小鹏「挖角」的大沙发团队,如今带着技术反哺东风日产。2025年上市的N7,搭载了AI零压云毯座椅,凭借「久坐不累」的体验成为年度最热合资纯电车型。这标志着,新能源时代的「舒适标准」已由中国车企主导。

从「木板凳」到「大沙发」,从「解决腰疼」到「定义体验」,新能源汽车的「座位之争」,本质上是用户思维的胜利。当车企不再沉迷于参数堆砌,而是蹲下来倾听用户「腰疼」的声音,用技术与供应链的深度整合打磨细节,「移动的家」才真正从概念变成了触手可及的温暖。