2025年6月11日,《自然》杂志发表了一项颠覆性研究——科学家首次通过脑机接口(BCI)技术,让一名因肌萎缩侧索硬化症(ALS)丧失语言能力的患者,不仅实现了流畅说话,还能富有情感地歌唱。这一突破标志着脑机接口从”机械式语音合成”迈向”自然语言表达”的新纪元,为数百万语言障碍患者带来了希望。

从”单词拼写”到”情感化表达”的跨越

早期的脑机接口技术只能通过患者逐词拼写或预设句子生成语音,速度慢且缺乏情感。例如,2019年的一项研究需患者想象完整句子后,系统才能在3秒内输出语音。而此次技术实现了10毫秒内的实时解码,速度提升数百倍,且能捕捉语调、重音等细微变化,使合成语音接近自然人声。

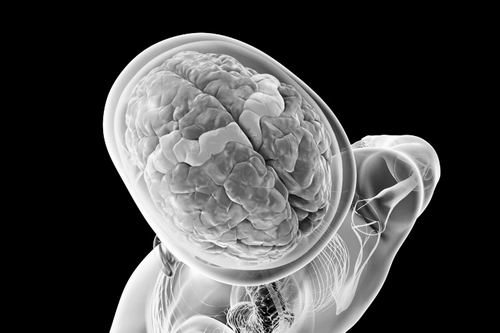

参与者是一名45岁的ALS患者,患病5年后已无法清晰发声。研究人员在其运动皮层植入256个电极,通过AI算法直接解码大脑神经信号,绕过受损的发声肌肉,将意图转化为声音。值得注意的是,系统并非简单翻译词汇,而是解析患者试图发出的原始发音动作(如”啊””哦”等感叹词),甚至能合成数据库中不存在的虚构词汇,展现出惊人的适应性。

AI个性化:让合成声音成为”第二个自己”

为了让患者获得”真实感”,团队训练AI模仿他患病前的声音特征。通过分析其过往录音,系统重建了独特的音色、语调和节奏。当患者听到合成声音说出”这是我真实的声音”时,激动之情溢于言表。这种个性化设计不仅提升了沟通效率,更弥补了患者因失语导致的身份认同缺失。

技术突破背后的科学原理

- 电极精准定位:植入的运动皮层电极能捕捉与发音相关的神经信号,包括控制嘴唇、舌头和喉部肌肉的脑区活动。

- AI实时解码:深度学习算法每10毫秒分析一次神经数据,区分不同发音意图(如疑问句、强调词),并动态调整语调。

- 情感化合成:系统可生成3个音调的哼唱,未来或扩展至完整旋律,帮助患者通过音乐表达情感。

未来展望:从实验室到日常生活

研究者表示,下一步将优化设备的便携性和长期稳定性,并探索更广泛的语言障碍应用场景(如中风后遗症)。瑞士专家Silvia Marchesotti评价:”这不仅是技术进步,更是患者生活质量的革命。”

这项研究不仅为ALS患者提供了沟通工具,更揭示了大脑语言机制的深层奥秘。当科技能”读懂”人类最复杂的情感表达时,我们离科幻电影中的”意念交流”或许已不再遥远。