在全球半导体技术逼近物理极限的背景下,中国正加速布局下一代芯片技术。6月13日,上海原集微科技(上海)有限公司宣布启动全球首条二维半导体工程化验证示范工艺线,计划2026年实现硅基28纳米性能的二维半导体芯片,并于2029年全球量产首款基于二维材料的低功耗边缘算力芯片。这一进展标志着中国在二维半导体产业化领域迈出关键一步,有望突破传统硅基芯片的性能瓶颈,重塑未来芯片产业格局。

摩尔定律遇阻,二维半导体成破局关键

当前,半导体行业遵循的摩尔定律正面临严峻挑战。随着芯片制程进入3纳米以下,传统三维半导体材料的物理极限逐渐显现——当厚度减薄至5纳米以下时,材料表面的悬挂键会导致电子散射加剧,器件迁移率下降,功耗和工艺复杂度飙升。

二维半导体因其原子级厚度和表面无悬挂键的特性,成为破解这一难题的希望。电子能在单原子层平面内无损传输,且栅极调控能力更强,功耗更低。复旦大学微电子学院研究员包文中形象比喻:“如果硅基芯片制造像在石头上雕刻,二维芯片就是在豆腐上雕花——必须更精细、更温和。”

从实验室到产线:中国团队的十年攻坚

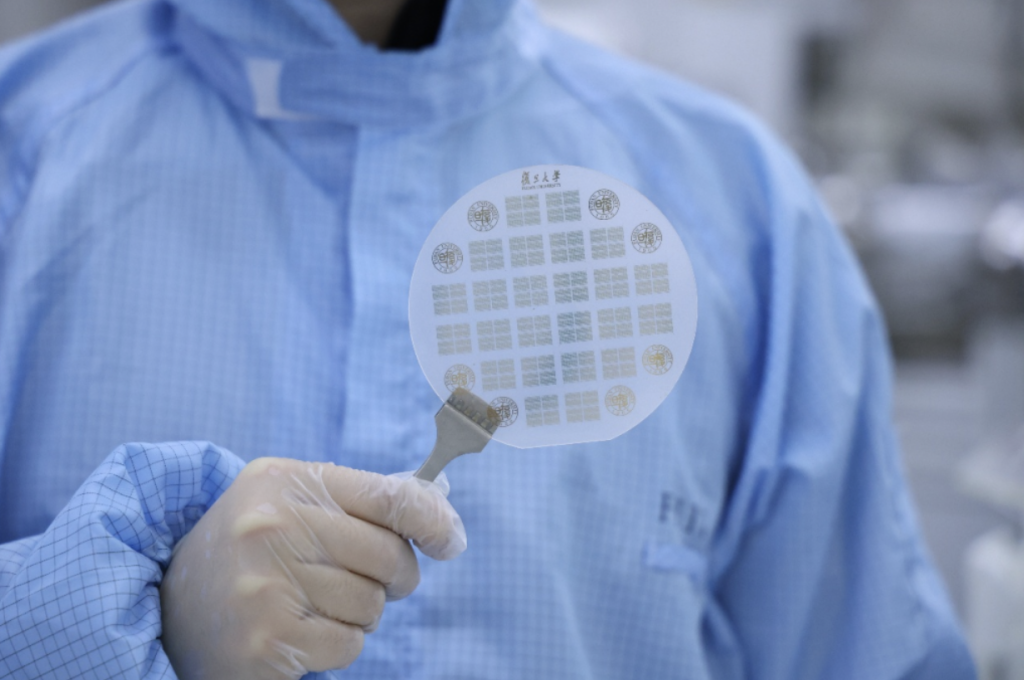

二维半导体的产业化并非一蹴而就。包文中团队自2006年起深耕该领域,2015年在复旦大学建成全球首条二维半导体专用试验线,推动材料应用关键技术研究。今年4月,其联合团队成功研制全球首款32位RISC-V架构微处理器“无极”,集成5900个晶体管,相关成果发表于《自然》期刊,验证了二维半导体工程化的可行性。

“二维半导体的工艺参数复杂性远超硅基芯片。”包文中坦言,团队需攻克材料生长、界面调控、器件集成等难题。例如,大面积高质量二维单晶晶圆的制备、与硅基工艺的兼容性等,均是产业化必须突破的瓶颈。为此,原集微计划通过AI驱动的协同工艺优化技术,实现“原子级界面精准调控+全流程算法优化”,提升良率和性能。

上海布局:政策+生态加速产业落地

二维半导体的产业化需要产学研协同。上海市科委相关负责人表示,上海正通过政策引导和公共服务平台建设,推动二维半导体前沿技术攻关。例如,搭建中试验证平台,提供技术研发、检验认证一站式服务;设立产业基金,吸引上下游企业集聚,打造专业化产业生态。

原集微的工程化验证线将成为重要载体。其目标不仅是验证工艺可行性,更要实现二维半导体与硅基材料的异质集成,最终推出低功耗边缘算力芯片,满足AIoT、智能穿戴等场景需求。包文中透露,2026年将推出性能对标硅基28纳米的二维芯片,2029年实现量产,抢占下一代芯片市场先机。

未来展望:重塑芯片产业竞争格局

二维半导体的崛起可能颠覆传统芯片产业。其低功耗、高集成度的特性,尤其适合边缘计算、柔性电子等新兴领域。若产业化顺利,中国有望在“后摩尔时代”掌握核心话语权。

不过,挑战依然存在。二维半导体的大规模量产需解决材料成本、设备适配等问题,且国际竞争日趋激烈。但正如包文中所言:“我们啃下了最硬的骨头,现在要把单步工艺串联成完整产线。”随着上海示范线的启动,中国二维半导体产业化已进入快车道。

从实验室突破到产线落地,二维半导体正从科幻走向现实。上海的率先布局不仅彰显了中国在下一代芯片技术上的决心,也为全球半导体产业变革提供了新路径。2029年,当首款二维芯片量产时,或许我们将见证一个新时代的开端。