在清华园的实验室里,张用正调试着最新的大模型参数;而在千里之外的历史系课堂,沈杨却对着过时的PPT陷入困惑。这一幕生动展现了当前中国高校AI教育的真实图景——一边是蓬勃发展的学科建设热潮,一边是难以回避的教学质量落差。当教育部将AI纳入核心学科体系的战略蓝图遇上现实中的师资短缺、资源匮乏等具体问题,这场教育变革正面临着前所未有的挑战与机遇。

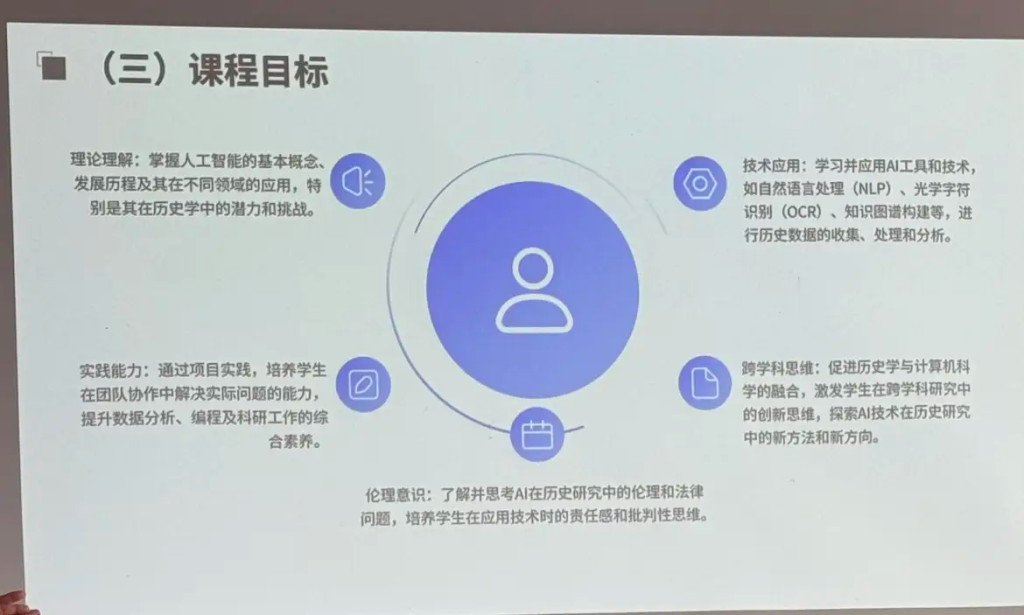

当前高校AI教育的最大痛点在于理想课程设计与实际教学能力之间的巨大鸿沟。教育部提出”人工智能+X”的交叉学科培养目标,各高校纷纷响应开设相关课程,但师资储备却远远滞后。正如复旦薛向阳教授所言,真正具备AI科研背景的教师凤毛麟角。许多授课教师不得不”现学现卖”,甚至出现历史系老师讲授AI课程却自承”完全陌生”的尴尬局面。这种知识结构的错位直接导致课程内容陈旧、教学深度不足,学生难以获得与时代同步的前沿知识。更令人忧虑的是,由于AI尚未成为独立的一级学科,各高校只能在现有学科框架下”嫁接”AI课程,缺乏系统性的培养方案,使得教学质量参差不齐。

资源分配的不均衡进一步加剧了教育公平问题。民办二本高校的教师坦言,双证教学要求带来的成本压力让”人工智能+教育”沦为空谈;而顶尖高校的学生则抱怨课程内容过于基础,无法满足职业发展需求。这种分化形成了明显的”数字鸿沟”——重点大学与普通院校之间、计算机专业与非计算机专业之间的AI教育差距正在扩大。杨健的经历颇具代表性:普通院校的AI通识课质量不高,学生不得不依赖自学;而头部高校的学生则面临更高门槛,需要顶尖学历和科研成果才能在就业市场脱颖而出。教育资源的马太效应在AI领域表现得尤为突出。

面对这些挑战,教育工作者正在探索多元化的破局路径。钱卫宁院长的”编程思维”理念提供了重要启示——与其追求大而全的AI课程,不如夯实学生的基础数字素养。这种务实思路认识到,AI本质上是一种赋能工具,关键在于培养学生运用AI解决本专业问题的能力。华东师范大学推出的”AI+X”微专业体系,以及南开大学”人人学AI”的普及策略,则展现了另一种可能:通过模块化、阶梯式的课程设计,让不同基础的学生都能找到适合自己的学习路径。这些探索虽然尚未形成完美方案,但已为AI教育提供了有价值的参考框架。

在这场教育变革中,学生的自主学习能力正变得前所未有的重要。沈杨从课堂退却后转向B站自学的选择,折射出新一代学习者的适应能力。当学校教育无法完全满足需求时,慕课平台、开源社区等数字资源为自学者打开了大门。但这也提出了新的问题:如何确保不同背景的学生都能有效利用这些资源?钱卫宁建议将课内外学习成果纳入评估体系,或许是一种可行的解决方案。更重要的是,教育者需要重新定义教师的角色——从知识传授者转变为学习引导者,帮助学生构建个性化的AI知识体系。

AI教育的困境本质上反映了技术快速发展与教育体系惯性之间的矛盾。解决这一问题没有捷径可走,需要多方协同努力:教育主管部门应加快AI学科建制化进程,高校需加大师资培养和课程研发投入,教师要主动更新知识结构,学生则需培养终身学习意识。在这个过程中,我们或许应该接受一个现实——完美的AI教育方案可能永远不存在,但通过持续迭代和改进,我们可以无限接近理想状态。正如张用从自动化转向AI领域的转型故事所昭示的,在快速变化的时代,保持开放和学习的心态,或许比掌握特定知识更为重要。AI教育的未来,正取决于我们如何在不完美中寻找前进的方向。