一、违法事件成“涨价筹码”:黑红经济下的荒诞现实

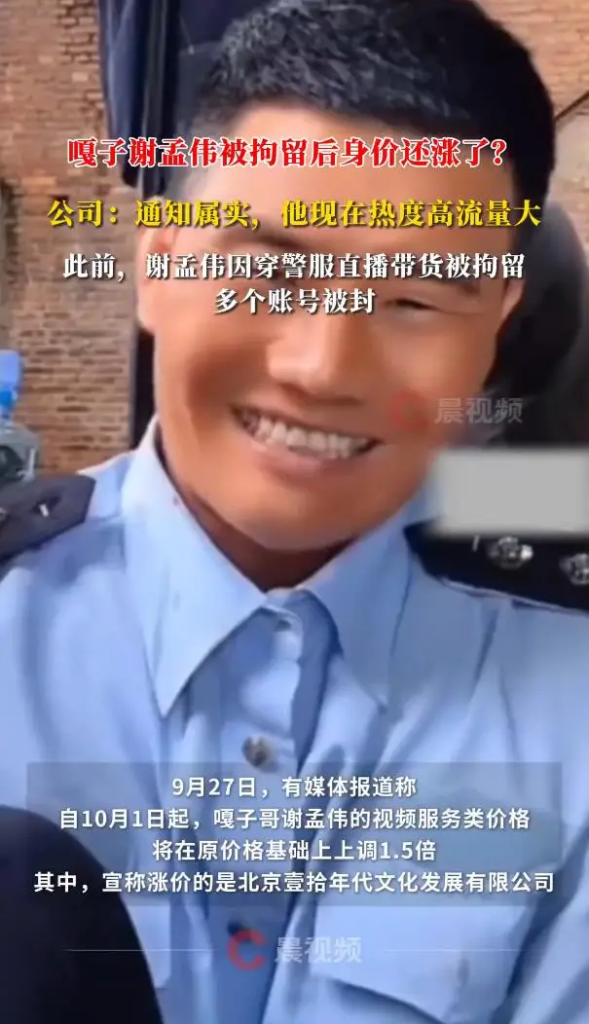

演员谢孟伟(嘎子哥)因穿警服直播带货被云南耿马警方行政拘留7天后,其代理公司“北京壹拾年代文化发展有限公司”竟高调宣布自10月1日起视频服务类价格上调150%。通知中将涨价归因于“市场关注度与影响力的显著提升”,而公司工作人员更直言不讳:“很多人找他就是为了热度,他现在热度高流量大”。这一操作将违法行为直接转化为商业增值的“卖点”,引发舆论哗然。

具体涨价幅度显示其流量变现的急迫性:祝福视频从原价几百元飙升至2000元/条;肖像代言套餐1年授权费从约3万元涨至5万元,3年套餐高达10万元;第三方平台对其60秒广告的报价已达25万元。这种“违法镀金,身价翻倍”的逻辑,不仅挑战公众认知,更暴露了流量经济中“唯热度论”的扭曲价值观。网友的讽刺一针见血:“拘留所成了网红培训班?”

二、违法代价与商业反噬:封号、换角与舆论反扑

尽管代理公司试图将负面事件包装为“流量红利”,谢孟伟的实际损失却难以忽视:

- 平台封禁与事业重创:快手账号遭永久封禁(粉丝1116.5万),抖音账号被限制功能(改名、关注受限,400万粉丝账号视频清空);原定主演的电影《缉毒风暴》已删除其戏份并换人重拍,出品方直言“工程量巨大”。

- 舆论谴责与官媒批评:齐鲁晚报转发《大众日报》刊文指出“把违法当抬价筹码的黑红路线走不通”,强调公众人物需承担社会责任。新华网此前亦发文批评“警服不是流量道具”,直指其行为损害执法权威。

- 法律风险遗留:律师分析指出,若剧组未按程序报批警服使用,可能面临连带责任;而谢孟伟虽未被定性为“劣迹艺人”,但影视合作方可能因风险规避减少合作。

三、从“潘嘎之交”到“警服门”:流量狂欢下的底线失守

谢孟伟的“黑红”路径早有端倪:

- 假酒争议与“潘嘎之交”:2020年因卖贴牌假酒被市场监管总局通报,与潘长江的“劝诫直播”演变为“潘嘎之交”的闹剧;

- 价格欺诈与“抽象营销”:2023年直播售卖“原价8999元、现价1999元”的手机,被扒其他平台仅售1880元,回应称“商超活动差异”;

- 擦边炒作成瘾:从“假酒剧本”到“警服带货”,其团队长期利用争议性话题博眼球,甚至将网友调侃的“嘎酒”标签反向营销。

此次事件中,代理公司声称“合作需审核产品资质”,但此前其带货的酷派手机、哈尔滨红肠等均陷入真假争议,可见所谓“谨慎接单”不过是危机公关的话术。

四、流量经济的伦理拷问:法律惩戒与商业价值的悖论

嘎子案例折射出更深层的社会问题:

- 平台责任缺位:直播平台在涉事直播当天(9月10日)未及时封禁,直至警方通报(9月17日)后才行动,暴露出审核机制滞后;

- 资本逐利无底线:代理公司无视违法事实,反以“负面热度”抬价,反映部分MCN机构“唯流量论”的畸形导向;

- 公众情绪的两面性:网友一边谴责违法行为,一边为其贡献话题流量,形成“骂声越大,身价越高”的恶性循环。

当“黑红”触及法律红线,流量泡沫终将破裂

谢孟伟的闹剧并非孤例。从“反诈老陈”打假翻车到“潘嘎之交”的讽刺闭环,网红经济正在测试社会的容忍底线。法律惩戒与商业价值的悖论,本质是资本对公共秩序的挑衅。正如官媒所警示:“清朗网络空间需联合惩戒,不能让违规者换个平台‘重生’”。当违法成本被流量变现覆盖,社会公平便沦为笑话。或许,唯有平台、资本与公众共同拒绝“黑红”逻辑,才能终结这场荒诞的流量狂欢。