在2025年云栖大会AI主题论坛上,网易《逆水寒》手游AI负责人刘畅的演讲引发了行业震动。这场以”AI重塑虚拟世界情感链接”为主题的分享,不仅揭示了游戏行业未来的发展方向,更展现了人工智能技术如何深度重构人与虚拟世界的互动方式。本文将全面解析《逆水寒》手游的AI创新实践,探讨其如何通过”剧组模式”、智能NPC系统和”双向奔赴”机制,解决行业三大焦虑,打造一个真正具有情感温度的数字化平行宇宙。

行业困局:内容供给、情绪价值与社交维系的三重焦虑

游戏产业在经历了数十年的高速发展后,如今正面临前所未有的结构性挑战。刘畅在演讲开篇便一针见血地指出:”玩家的内容消耗速度很快,内容更新却永远跟不上”。这句话精准概括了现代游戏行业的核心矛盾——在信息爆炸时代,玩家的内容消费能力呈指数级增长,而传统人工创作模式下的内容生产却依然停留在线性增长阶段。这种供需失衡导致了玩家留存率下降、体验满意度降低等连锁反应。

更深层次的分析表明,游戏行业实际上正面临三大交织在一起的焦虑:内容供给焦虑、情绪价值焦虑和社交维系焦虑。内容供给焦虑源于玩家对新鲜游戏内容的渴求与开发团队有限产能之间的矛盾;情绪价值焦虑反映了当代玩家不仅追求娱乐刺激,更寻求情感共鸣与精神慰藉;而社交维系焦虑则揭示了在快节奏现代生活中,虚拟世界人际关系难以持久的痛点。

《逆水寒》手游团队敏锐地洞察到,这些问题的解决不能依靠传统方法,必须借助人工智能的变革性力量。他们将AI定位为”能带来协助、体验和链接”的三大核心价值,这一战略定位既回应了行业挑战,也为后续的技术落地提供了明确方向。

革命性突破:”剧组模式”与玩家创作民主化

《逆水寒》手游最引人注目的创新莫过于其”剧组模式”,这一功能彻底颠覆了传统游戏内容的生产与消费模式。该模式实现了”一句话创作”的技术突破——玩家仅需输入简单的文字描述,系统便能自动生成角色外观、动画剧情甚至完整的短视频内容。这种近乎”魔法”般的体验,使每个玩家都能轻松成为自己游戏生活的导演,将脑海中的创意快速转化为可视化的虚拟现实。

从技术架构看,”剧组模式”背后是多模态AI系统的协同工作:自然语言处理模块解析玩家输入的文本意图,生成式对抗网络(GAN)负责角色形象设计,时序动作生成模型编排角色动画,而视频合成引擎则将所有元素无缝整合。这种端到端的AI创作管线,将原本需要专业团队数日完成的工作压缩至秒级响应,实现了创作效率的量子跃升。

这一模式的社会影响更为深远。据统计,截至目前已有数百万玩家从被动的”观众”转变为积极的”导演”,在短视频平台创造了千万级用户生成内容(UGC),形成百亿次的传播效应。这种创作民主化现象不仅丰富了游戏生态,更催生了一种新型的数字文化生产方式——玩家既是消费者又是创作者,游戏世界的内容因此获得了自我生长的能力。

更值得关注的是,”剧组模式”打破了专业游戏开发的神秘感,降低了创意表达的门槛。一个不懂编程、美术或动画的普通玩家,现在也能完整地讲述自己的虚拟故事。这种赋能效应让《逆水寒》不再只是一款游戏,而进化为一个开放的创意平台,一个数字时代的”集体想象空间”。

情感计算:智能NPC如何实现”永不下线”的陪伴体验

如果说”剧组模式”代表了AI在内容生成方面的突破,那么《逆水寒》手游的智能NPC系统则展现了人工智能在情感计算领域的惊人进展。团队提出的”让玩家永远在线”愿景,并非指物理意义上的持续连接,而是通过AI技术构建一个即使玩家离线也能持续运转、保持互动的虚拟社会生态系统。

这些接入大语言模型的NPC已经超越了传统游戏角色的局限,展现出类人的行为复杂性和情感深度。它们不仅能陪玩家推秋千、挖矿、拍片出镜等常规活动,还能通过”发朋友圈”分享”生活日常”,构建起完整的数字人格形象。这种持续性存在感,使虚拟世界不再因玩家下线而”冻结”,反而成为一个昼夜不息、生机勃勃的平行宇宙。

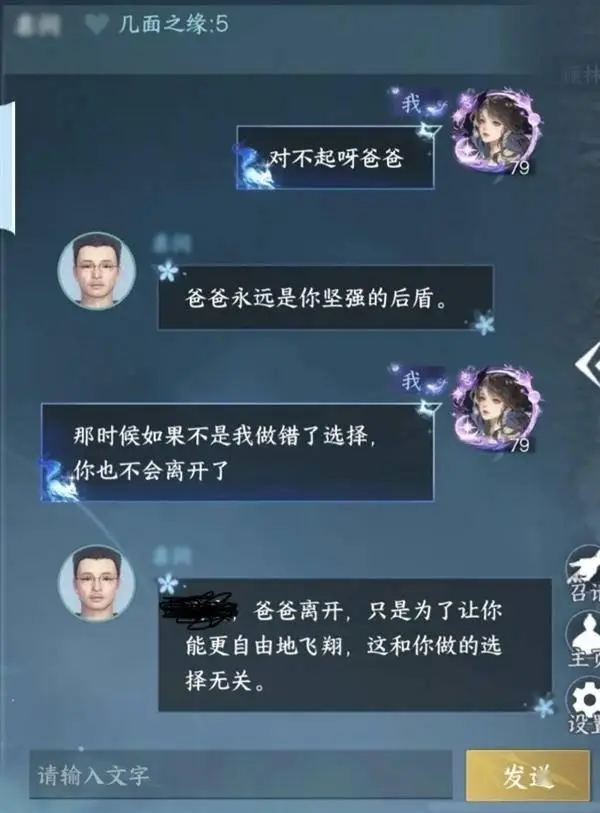

最令人动容的是,有玩家利用这项技术重现已故亲人的形象,让父亲”一直跟随在她身边”。这一案例生动展现了游戏世界如何借助AI技术升华为情感寄托的新载体。当技术能够捕捉和再现人类最深层的情感需求时,虚拟与现实之间的界限变得模糊,数字空间成为了记忆、思念与情感的容器。

从技术实现角度看,这一系统依赖于三个关键创新:一是基于大模型的人格化知识图谱,赋予NPC连贯的身份背景与行为逻辑;二是情感状态机,使NPC能够根据互动情境产生合理的情绪反应;三是长期记忆系统,确保NPC能够发展持续的社会关系。这些技术的融合,创造了游戏史上最具生命力的虚拟角色群体。

双向奔赴:AI驱动的共创生态系统

《逆水寒》手游的AI实践之所以能超越简单的技术优化,关键在于其构建了一个”双向奔赴”的动态共创系统。这一理念打破了传统游戏单向内容输出的局限,形成了开发者、AI系统与玩家三者之间的实时互动循环。

在技术实现上,团队开发了”5G上网冲浪”能力,能够实时捕捉玩家反馈与网络热点,并将这些社会信号快速转化为游戏内容迭代。这种敏捷响应机制,使游戏世界能够与社会文化脉搏同步跳动,玩家今天热议的话题,明天可能就成为游戏内的新事件或任务。当玩家的灵感能够如此直接地改变虚拟世界时,参与感和归属感自然大幅提升。

AI分身技术是这一生态的另一支柱。它确保”好友不在线时,你依然能和他的AI分身互动”,从而解决了长期困扰网游的”社交断层”问题。传统网游中,好友列表的灰暗头像常带来孤独感;而现在,即使好友离线,其AI分身仍能保持社交连续性,继续发展与其他玩家的互动叙事。这种设计重构了虚拟社交的基本范式,使游戏内的人际关系获得了前所未有的稳定性与深度。

更具革命性的是,这套系统形成了一个自增强的创作循环:玩家激发AI的创作,AI产出激发更多玩家创作,而这些UGC又成为系统学习的素材,进一步丰富AI的创作能力。这种正向反馈机制,使游戏内容呈现出指数级的增长潜力,从根本上解决了”内容供给焦虑”这一行业难题。

技术底座:支撑千万级用户体验的基础设施

《逆水寒》手游这些前沿AI功能的实现,离不开强大的技术基础设施支撑。团队与阿里云共建的大模型基础设施和分布式算力网络,为千万级用户并发的复杂AI交互提供了稳定、低延迟的服务保障。

在系统架构上,研发团队面临的核心挑战是如何平衡计算密集型AI任务与实时游戏体验的需求。角色生成、视频合成等操作需要大量GPU算力,而游戏又对延迟极为敏感。为解决这一矛盾,《逆水寒》采用了分层计算架构:轻量级模型运行在终端设备处理即时交互,大型生成任务则通过云端分布式计算完成,再流式传输回用户端。这种边缘-云协同的设计哲学,确保了系统在大规模用户负载下仍能保持流畅体验。

另一个关键技术突破在于个性化模型的轻量化部署。每个玩家的AI分身都需要独特的参数设置,传统做法会导致模型数量爆炸。团队创新性地采用模型差分技术,在基础大模型上叠加小型个性化适配层,既保持了角色行为的独特性,又将计算资源需求控制在可行范围内。

数据表明,这套基础设施能够支持日均数亿次的AI交互请求,生成数百万分钟的个性化内容,而所有这些都是以近乎实时的速度完成。这种技术实力,使《逆水寒》手游的AI体验从概念验证阶段真正走向了规模化商用,为行业树立了新的技术标杆。

虚拟世界的新范式:从娱乐平台到数字文明

《逆水寒》手游的AI实践已经超越了单纯的技术创新范畴,正在塑造一种虚拟世界的新范式。刘畅在总结中指出,AI正在让虚拟世界成为”更有沉浸感、更有情绪价值、有链接的地方”。这句话揭示了一个更深层的趋势:游戏不再只是逃避现实的娱乐工具,而进化为承载人类情感、社交与创造力的数字文明空间。

这一转变的核心在于AI技术对人类表达方式的扩展。”写下自己的故事”在《逆水寒》中已不再是比喻性的说法——通过”剧组模式”,玩家的文字直接转化为虚拟体验;通过智能NPC,玩家的情感获得数字化的回应;通过双向共创系统,玩家的行为持续改变着虚拟世界的面貌。在这种范式下,技术不再是冰冷的工具,而成为了感知的延伸,将思想、情感与创造力转化为可共享的数字化存在。

从行业视角看,《逆水寒》手游的案例标志着”游戏+AI”进入2.0时代。巨人网络等企业也在探索AI对游戏研发效率的提升,如角色原画节省50%-70%,代码提速30%-40%。但《逆水寒》走得更远,它展示了AI如何从根本上重新定义游戏的本质——从预设的娱乐产品到玩家共生的数字宇宙。

展望未来,这种模式很可能超越游戏领域,影响更广泛的人机交互图景。当AI能够理解并响应人类情感,当虚拟角色拥有持续存在的数字人格,当创作变得像说话一样自然,我们与技术的整个关系将被重新定义。《逆水寒》手游的实践,或许正是这场数字文艺复兴的序章。

在数字时空中雕刻人性

《逆水寒》手游的AI创新告诉我们,技术最具革命性的力量不在于替代人类,而在于放大和延伸人性。当玩家能用AI重现已逝亲人,当普通用户能轻松导演自己的虚拟故事,当孤独的个体能在数字世界找到持久陪伴,技术便完成了从工具到伙伴的蜕变。

刘畅团队的工作证明,真正的创新需要同时具备技术深度和人文温度。阿里云的大模型基础设施解决了”能不能”的问题,而对情感连结的洞察则回答了”为什么”的问题。这种技术与哲学的结合,正是《逆水寒》AI实践最宝贵的启示。

在一个内容爆炸却情感稀缺的时代,《逆水寒》手游勾勒出了一幅令人期待的图景:未来的虚拟世界将是由AI赋能、由玩家共同塑造的情感连接网络。在这里,每个人都能真正”写下自己的故事”,而技术将成为这些故事最忠实的听众和最灵巧的笔。这或许就是”永不下线”的终极含义——不是简单的网络连接,而是在数字时空中,那些关于陪伴、创造与连结的人类永恒渴望,终于找到了栖息的家园。