小红书正站在一个关键的十字路口。这个以”真诚分享”起家的内容社区,在商业化道路上越跑越快,却也面临着前所未有的挑战。从关闭外链到重新开放,从自营电商到买手模式,再到”种草直达”的全行业开放,小红书的商业化策略似乎一直在摇摆中寻找平衡。本文将深入剖析小红书商业化的三个阶段特征,解构其”搜索+电商”的双轮驱动模式,揭示流量狂欢背后的生态隐忧,并探讨这个内容社区如何在保持调性的同时实现可持续的商业化路径。

商业化加速:小红书的”三级跳”与战略摇摆

小红书的商业化历程可谓一波三折,经历了从克制到激进再到理性探索的三个阶段。2013年成立之初,小红书以海外购物分享社区的姿态亮相,在此后长达六年的时间里,商业化并非其优先选项。正如报道所示,小红书”在商业化上一直保持着克制,希望维持纯粹的内容社区氛围”。这种克制在2019年被首次打破,平台启动了商业化进程,品牌、博主和用户生态开始丰富,但整体步伐仍显谨慎。

2023年成为关键转折点。这一年小红书实现了首次盈利,营收和净利润均大幅增长,商业化策略也发生了明显变化。平台一方面在社区内容中融入电商元素,加大直播间和商业笔记在信息流中的占比;另一方面打通直播路径,力推董洁、章小蕙等头部买手破圈。买手电商模式被视为小红书的差异化竞争优势,通过KOL和KOC(关键意见消费者)串联”人货场”,在直播带货中实现经营闭环。这种模式与小红书”信任社区”的定位高度契合,2024年GMV突破4000亿元,商家数量增长8.1倍。

然而,买手电商并非万灵药。面对抖音、快手等平台的激烈竞争,小红书在2024年底再次,商业化关键词从”闭环”变为”开放”。最显著的动作是2025年5月与淘宝天猫签订”红猫计划”,允许优质品牌的种草笔记直接跳转至淘宝APP完成购买,随后又以类似方式与京东展开”红京计划”合作。这一转变看似倒退,实则反映了小红书对自身定位的重新认知——与其在电商履约等重资产领域与巨头硬碰硬,不如专注擅长的”种草”环节,通过开放合作实现商业共赢。

小红书的商业化”三级跳”背后,是持续增长的盈利压力与估值期待。据彭博社报道,小红书估值从2023年底的不到200亿美元跃升至2025年6月的310亿美元。与此同时,平台营收结构仍以广告为主,占比高达70-80%,电商业务虽有增长但尚未成为支柱。这种收入结构的单一性,促使小红书不断探索边界,从消费品向汽车、生活服务甚至游戏行业拓展,试图找到新的增长曲线。

表:小红书商业化进程三个阶段比较

| 阶段特征 | 时间节点 | 核心策略 | 营收结构 |

|---|---|---|---|

| 商业化萌芽期 | 2013-2018 | 保持内容社区纯粹性,商业化极度克制 | 无明确商业模式 |

| 电商探索期 | 2019-2023 | 启动品牌合作,试水自营电商,后转向买手模式 | 广告为主,电商占比提升 |

| 生态开放期 | 2024-2025 | 与淘宝、京东等外部平台合作,打造”种草+转化”开放生态 | 广告占比70-80%,电商加速增长 |

战略的频繁调整暴露出小红书在商业化道路上的焦虑与矛盾。一方面,资本市场的期待和竞争压力迫使平台加速变现;另一方面,过度商业化可能损害内容生态这一立身之本。正如一位业内人士所言:”所有业务都需在社区这一底层逻辑上进行拓展,但如何平衡商业化与社区氛围之间的冲突,却是一个不小的挑战。”这种平衡难题,将成为小红书未来发展道路上最大的变数。

“搜索+电商”双轮驱动:小红书商业化的新引擎

“遇事不决小红书”——这已成为当代年轻群体的真实写照。在信息爆炸的时代,传统搜索引擎提供的标准化答案已无法满足年轻人对个性化、场景化解决方案的需求。小红书的崛起恰恰填补了这一空白,将搜索行为转化为商业价值的强大引擎。数据显示,2024年四季度小红书日均搜索量已接近6亿次,达到百度日均搜索量的一半以上,约70%的月活用户在小红书有搜索行为。这种高频、精准的搜索习惯,为商业化提供了得天独厚的土壤。

小红书敏锐地捕捉到了这一趋势,通过技术赋能提升搜索的商业价值。平台推出了AI搜索产品”点点”和首个多模态大模型dots.vlm1,大幅提高了搜索效率和精准度。同时,丰富内容形态,增加长文笔记、笔记声明原创等新形式,辅以语音互动、翻译等功能,构建了更加立体的搜索场景。这些创新不仅优化了用户体验,更重要的是为商业化奠定了基础——当用户主动搜索某种商品或服务时,其购买意向已非常明确,商业转化的水到渠成。

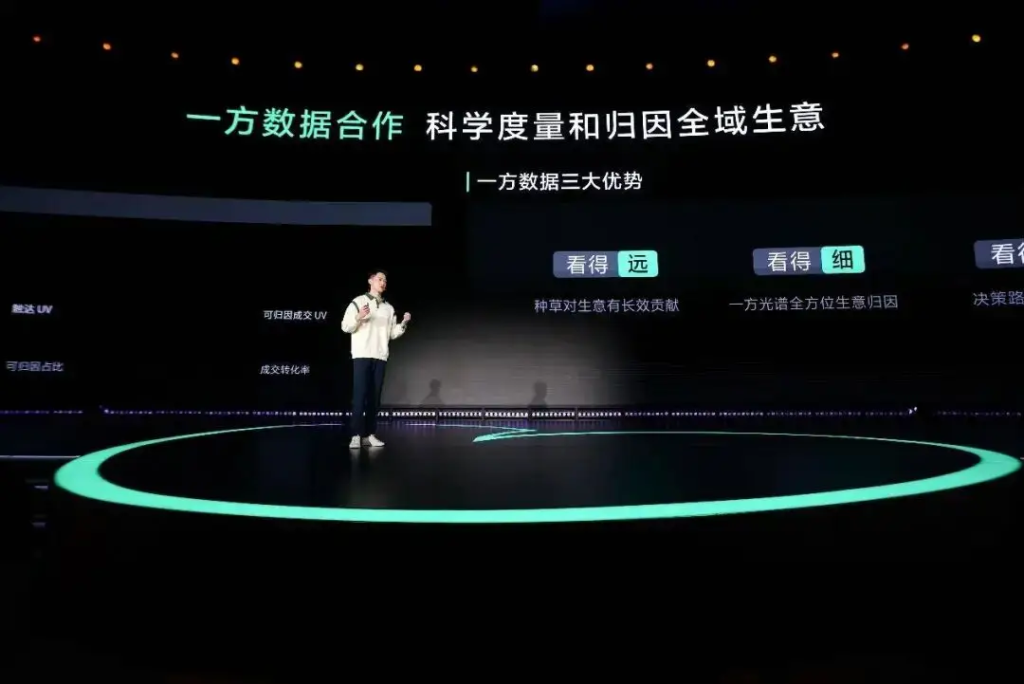

“种草直达”功能的推出标志着小红书商业化思路的重要转变。2025年9月,小红书宣布向全行业品牌开放这一功能,支持跳转至淘宝天猫、京东、拼多多等主流电商平台。这一举措看似让渡了交易环节的利润,实则解决了长期困扰平台的”度量难题”。以往,品牌在小红书投放广告后,很难追踪实际转化效果,只能通过CPM(每千次展示成本)、点击率等中间指标评估效果,与商家关注的最终ROI(投资回报率)存在脱节。”种草直达”通过数据回传,帮助品牌清晰看到从”曝光→种草→转化”的全链路效果,极大提升了广告投放的精准度和效率。

小红书的电商布局同样围绕”搜索+场景”展开。2025年,平台将”友好市集”升级为一级入口,置于App底部导航栏,并推出”百万免佣计划”,对商家前一百万交易额免除佣金。这些举措看似常规,实则蕴含深意:小红书电商不再追求全品类扩张,而是聚焦与平台调性契合的”好货”。据内部人士透露,小红书电商的发展重心已转向”与用户画像更为匹配的商品”,放弃极致丰富和极致低价策略。这种差异化定位,使得小红书电商在淘宝、京东、拼多多等巨头的夹击下,仍能找到生存空间。

“搜索+电商”的双轮驱动模式正在重塑小红书的商业生态。搜索行为产生的数据帮助平台精准把握用户需求,为电商选品和广告投放提供依据;电商交易又反哺搜索优化,形成正向循环。据实践数据,参与”红猫计划”的品牌ROI(投资回报率)可以达到4-5的水平,这一优异表现吸引了更多品牌加入。小红书COO柯南表示:”将发挥激发需求和扩展精准人群的优势,支持更多品牌实现从内容种草到交易转化的全链路经营。”这种开放合作的姿态,标志着小红书商业化的成熟与自信。

然而,”搜索+电商”模式也面临增长瓶颈。尽管小红书月活用户已突破3.5亿,但与抖音(10亿+)、快手(约6亿)相比仍有不小差距。有限的用户规模制约了搜索流量的天花板,平台需要寻找新的突破口。此外,过度商业化可能损害搜索体验,使用户对内容真实性产生怀疑。如何在流量变现与用户体验间保持平衡,将是小红书”搜索+电商”模式能否持续的关键。

流量狂欢下的生态隐忧:小红书的内容治理难题

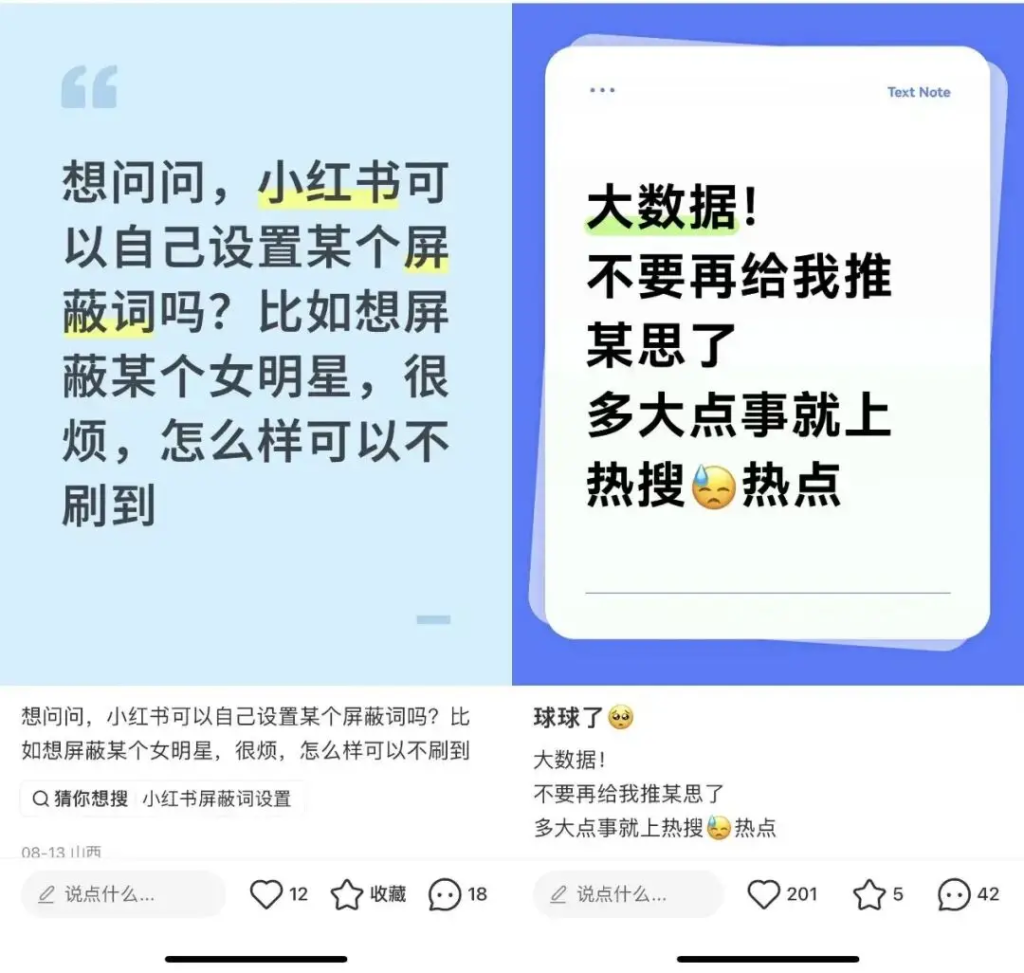

2025年小红书被监管部门约谈的事件,如同一盆冷水浇在了商业化高歌猛进的平台上。据”网信中国”披露,小红书因未落实信息内容管理主体责任,在热搜榜单频繁呈现炒作明星个人动态和琐事类词条等不良信息而受到处罚。这一事件暴露出小红书在追求流量增长过程中面临的内容生态治理困境——某明星一天内多次霸占热搜词条,即使用户多次点击”不感兴趣”,平台仍持续推送相关内容,直至引发公众广泛不满。

这一事件并非孤立。早在2021年,就有观察者警告小红书需警惕”灰黑产”对内容生态的侵蚀。刷单、刷评论、笔记代写等灰色产业链已渗透进平台,有服务商报价”小红书刷粉160元1000个”,且操作手法隐蔽,混合网名并使用真人头像,难以识别。更恶劣的是,有犯罪分子通过小红书发布虚假信息实施诈骗,如台州公安披露的一起案件中,受害人在平台被虚假兼职信息诱导,被骗9万余元。这些行为不仅损害用户权益,更严重侵蚀了小红书的社区信任基础。

明星八卦与低质内容的泛滥反映了小红书算法推荐机制的偏差。平台为了提升用户停留时间和活跃度,倾向于推送容易引发热议的娱乐内容,导致高质量的生活分享、知识类内容被边缘化。这种现象与微博的发展路径惊人相似——后者曾因过度依赖明星流量和热搜营销,导致内容质量下滑,用户体验受损。小红书如今面临同样的抉择:是追求短期流量指标,还是坚守”真诚分享”的社区初心?

商业化与内容生态的张力在这一问题上体现得淋漓尽致。一方面,明星、网红带来的流量确实可观——在上述事件中,相关明星的小红书账号粉丝数从430多万暴涨至2300多万,为平台带来巨大流量。另一方面,这种流量往往伴随着内容水化和用户反感,有网友直言不讳地表示希望平台停止推送无关内容。更棘手的是,虚假种草内容可能直接伤害商业化的根基。数据显示,在小红书成交百万的单品100%站内有种草,如果用户对种草内容真实性产生怀疑,整个商业生态将面临崩溃风险。

小红书并非没有意识到这些风险。平台近年来加大了对灰黑产的打击力度,升级内容审核机制,并推出”蒲公英”系统帮助品牌筛选优质创作者。在创作者端,小红书通过”薯条””聚光””乘风”等工具提升内容曝光效率,同时举办”凭实力种草”等评选活动,激励高质量商业内容创作。这些措施有一定效果,但与灰黑产的斗争注定是长期而艰巨的。

内容生态的平衡之道或许在于回归社区本源。小红书创始人瞿芳曾强调:”小红书的内容生态是为用户而生的,所有的规则从建立到迭代,都是为了保证内容对用户的有用性。”这一理念在平台口号升级中也有所体现——从”你的生活指南”变为”你的生活兴趣社区”,强调多元兴趣而非单一消费导向。未来小红书需要在算法价值观、内容分发机制和商业化策略上进行系统重构,避免重蹈微博等平台内容水化的覆辙。

更深层次的挑战在于商业模式与内容调性的契合度。蘑菇街的案例发人深省——该平台曾通过穿搭分享完成种草环节,再外链至淘宝商品促成交易,但随着用户被淘宝吸走,佣金收入直线下降,最终陷入困境。小红书目前开放的”红猫计划””红京计划”同样面临这一风险:如果仅作为引流渠道,平台难以建立可持续的商业模式;但如果完全封闭,又可能错失商业机会。如何在开放中保持独特性,将是小红书长期思考的命题。

十字路口的抉择:小红书的商业化与生态平衡之道

小红书的商业化征程恰如行走在商业变现与内容生态的钢丝上,稍有不慎便可能坠入万劫不复的深渊。纵观其发展历程,平台始终在探索差异化生存空间,避免与电商巨头正面竞争。2023年提出的”买手电商”模式一度被视为理想路径——通过KOL和KOC的真实体验分享,构建从种草到消费的闭环。这种模式充分发挥了小红书”信任社区”的优势,2024年GMV突破4000亿元的业绩也证明了其可行性。然而,履约能力、供应链管理等短板限制了该模式的扩展性,迫使小红书重新审视自身定位。

2025年与淘宝、京东的战略合作标志着小红书商业思维的成熟。平台不再执着于交易闭环,而是专注激发需求和精准匹配的核心优势。小红书CMO之恒的表态颇具代表性:”不是非得把所有种草激发的购买意愿、购买需求全都收回来,能把数据收回来帮助品牌去做好度量和优化就好了。”这种开放心态看似退让,实则是对平台价值的重新确认——小红书最宝贵的资产不是交易额,而是3.5亿月活用户的生活方式和消费偏好数据。

内容专业化与商业化的平衡是另一重要课题。过度商业化的内容会引发用户反感,而纯粹的生活分享又难以变现。小红书近年来通过创作者扶持计划探索解决之道,如”薯光启航”帮助新作者冷启动,”凭实力种草”评选表彰优质商业内容创作者。这些创作者的成功经验显示,专业化的内容表达与真诚的分享态度并非对立。获奖者中,有人通过严谨选品和专业拍摄传递品牌价值,也有人将深度信息融入轻松的生活场景。这种”软性种草”既保持了社区调性,又实现了商业目标。

小红书的组织架构调整也反映出平台对商业化的重新思考。2025年,小红书组建大商业板块,由柯南担任总负责人,推动广告业务与交易业务的深度协同。这一变化旨在打破部门壁垒,提高种草流量向电商转化的效率。此前,小红书经历了频繁的组织调整,电商与商业化业务多次分合,反映出战略摇摆。此次整合若能持续,将有助于平台形成统一的商业化视野,避免内耗。

表:小红书商业化与内容生态平衡的挑战与对策

| 核心挑战 | 具体表现 | 应对策略 | 实施效果 |

|---|---|---|---|

| 商业变现压力 | 广告占比70-80%,收入结构单一 | 拓展电商业务,开放外部合作 | 电商GMV增长,但占比仍低 |

| 内容生态治理 | 明星八卦泛滥,灰黑产侵蚀 | 升级审核机制,激励优质内容 | 短期有效,长期治理仍艰巨 |

| 度量标准脱节 | 品牌关注ROI,平台提供CPM | 推出”种草直达”,全链路追踪 | 品牌ROI达4-5,认可度提升 |

| 组织协同不足 | 电商与广告业务割裂 | 组建大商业板块,统一管理 | 协同效应有待观察 |

未来商业化路径可能围绕三个方向展开:首先是行业扩展,从聚焦消费品向生活服务等多领域延伸。2023年小红书已开始覆盖汽车、游戏等行业,2024年发布了20种生活方式人群标签,实现更精准的跨圈层营销。其次是技术赋能,利用AI提升广告创意和投放效率,如商业技术负责人苍响提出的”种草度量解决方案”。最后是生态开放,与更多平台、商家、MCN机构建立连接,构建更包容的商业生态系统。

资本市场的期待是小红书无法回避的压力。彭博社报道称,小红书有望在2024年将利润翻一番,达到10亿美元以上,并可能进行IPO。这一背景下,小红书近期的商业化加速可以理解为上市前的冲刺。然而,历史经验表明,为短期财报美化而牺牲长期生态健康的平台终将自食其果。微博过度依赖阿里导流导致内容平庸化,蘑菇街因淘宝吸走用户而陷入困境,这些前车之鉴提醒小红书:唯有沃土才能育出嘉禾。

小红书的根本价值在于其独特的社区氛围和高质量内容生态。正如零克互动创始人麋鹿先生sky所言:”小红书的成功源于其在社区理念上的坚持。”这种社区文化一旦破坏,极难重建。在追逐流量的同时,平台需要保持战略定力,将商业化控制在用户可接受的范围内。2025年7月,小红书将品牌口号升级为”你的生活兴趣社区”,强调多元兴趣而非单一消费导向,这一微妙变化或许预示着平台对商业化节奏的重新校准。

站在十字路口的小红书,其最终选择将决定这个价值310亿美元的内容社区能走多远。是重蹈蘑菇街的覆辙,还是开创出内容平台商业化新范式?答案或许藏在小红书创始团队反复强调的那句话中:”所有业务都需在社区这一底层逻辑上进行拓展。”商业化不是对内容生态的透支,而是对其价值的释放;不是零和博弈,而是共生共荣。唯有坚守这一原则,小红书才能实现从”流量平台”到”生活方式基础设施”的跃迁。